Le colpe del governo nella seconda ondata. Intervista a Luca Ricolfi

Perché ha deciso di fare un libro che è un atto d’accusa così forte contro il governo?

Perché, a metà novembre, mi sono accorto di un fatto per me stupefacente: la maggior parte dei miei amici e colleghi, e la maggioranza degli italiani, erano convinti che la seconda ondata fosse inevitabile. Dato che questa credenza non solo è falsa, ma è una concausa della crisi, ho ritenuto fosse giusto smontarla prima che produca altri danni.

In che senso credere nell’inevitabilità della seconda ondata è una concausa della crisi?

E’ semplice: se credi questo, abbassi la guardia, perché contro il fato è inutile combattere. E in questi mesi quasi tutti, anche nel mondo dell’informazione, hanno abbassato il livello di vigilanza verso l’attività (anzi l’inattività) del governo. La seconda ondata è anche il risultato di questo abbaglio collettivo.

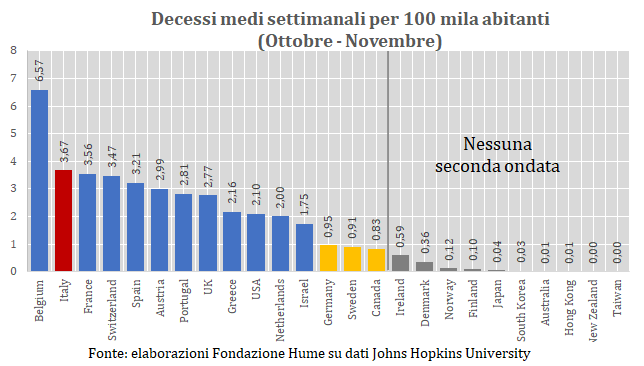

La giustificazione principale del governo è che tutti i Paesi Occidentali sono nella nostra situazione, se non addirittura peggio…

Niente di più falso. Le società avanzate, con istituzioni paragonabili alle nostre (dunque escludendo dittature, paesi poveri e paesi ed ex-comunisti), sono 29, di cui 20 in Europa. Su 29 ben 10 (di cui 4 in Europa: Irlanda, Norvegia, Finlandia, Danimarca) hanno evitato la seconda ondata, e almeno 9 stanno evitando la terza. Quanto al paragone con gli altri paesi, dall’inizio della pandemia siamo al secondo posto (dopo il Belgio) per numero di morti per abitante. Né le cose vanno molto meglio in questo inizio di 2021: se consideriamo solo i decessi di gennaio, sono ben 24 (su 29) i paesi che hanno meno morti di noi.

Anche se – questa è la novità – ora ci sono tre grandi paesi che, in questo momento (gennaio), riescono a fare peggio di noi, mentre prima ci riusciva solo il Belgio.

Quali sono?

Stati Uniti, Regno Unito, Germania.

Cosa avremmo potuto fare di diverso?

Una decina di cose, che gli studiosi indipendenti, ad esempio quelli di Lettera 150 e quelli della Fondazione Hume, hanno disperatamente e inutilmente chiesto fin dalla fine di marzo. Cito solo le più importanti: tamponi di massa, contact tracing efficiente, Covid hotel per le quarantene, controllo dei voli e delle frontiere, riorganizzazione della medicina territoriale, rafforzamento del trasporto pubblico, messa in sicurezza delle scuole (classi piccole e dispositivi di controllo dell’umidità).

E poi la regola fondamentale: se sei costretto a fare un lockdown (il che è sempre un certificato di fallimento dell’azione preventiva), devi farlo subito, duro e tempestivo, secondo la formula “hard and early”. Non intervenendo tardi e inasprendo le misure gradualmente, come abbiamo fatto noi (e non solo noi, in Europa). Se no le ninfee dello stagno si moltiplicano troppo, e soffocano la vita dello stagno.

Tra le cose da fare non cita l’aumento dei posti in terapia intensiva…

Non è una dimenticanza. Se si fosse fatto tutto il resto, non ci sarebbe stato bisogno di alcun aumento dei posti in terapia intensiva, perché i contagiati sarebbero stati molti di meno, e la maggior parte dei malati sarebbe stata curata con successo a casa, secondo i protocolli informali spontaneamente emersi fin dai primi mesi della pandemia, grazie ai (pochi) medici che, come il dott. Luigi Cavanna, hanno avuto il coraggio di curare i loro pazienti a casa.

Si ha la sensazione che la pandemia sia gestita alla giornata, sbaglio?

Ha ragione, se si riferisce ai marchingegni delle restrizioni, come i colori giallo-arancio-rosso. Ma non è solo questo: il problema è che i criteri di valutazione del rischio sono sballati.

In che senso?

In due sensi. Primo, le soglie di allarme sono troppo alte (come si fa classificare gialla una regione con un valore di Rt pari a 1.2 o 1.25?). Secondo, la stella polare delle autorità sanitarie è la preservazione del sistema sanitario nazionale, anziché la minimizzazione dei contagiati. Un errore clamoroso, che altri paesi non hanno commesso.

C’è qualcosa che avremmo potuto tenere aperto e abbiamo chiuso e qualcosa che avremmo dovuto chiudere e abbiamo tenuto aperto?

Una risposta categorica è impossibile, perché non esistono studi in grado di quantificare in modo rigoroso gli effetti delle varie misure. La mia impressione è che, avendo quasi sempre accettato un numero di contagiati troppo alto, quel che avremmo potuto tenere aperto (e invece abbiamo chiuso) è ben poco, e si riduce alle attività culturali, dove – se ci si organizza per bene e per tempo – è possibile tenere il distanziamento e controllare l’umidità (con qualche investimento in macchinari, ovviamente). Un punto su cui Vittorio Sgarbi ha sempre avuto perfettamente ragione.

Quanto al caso opposto (chiusure mancate), alcuni studi statistici suggeriscono che l’errore più grave sia stato il mancato o inadeguato controllo delle frontiere (di terra e di mare) e dei voli (specie quelli a fini di turismo).

E’, del resto, un principio di puro buon senso: la lotta alla pandemia è incompatibile con il turismo internazionale.

Siamo stati per tre volte con l’indice di contagio ampiamente sotto 1 (giugno-settembre-inizio novembre): perché abbiamo sbagliato tre calci di rigore e l’Rt è rischizzato su?

Perché non si è fatto nulla per evitare che il sistema di tracciamento andasse in tilt. Lei lo sa che fra maggio e metà agosto anziché aumentare i tamponi li abbiamo ridotti? E che oggi si fanno meno della metà dei tamponi che si facevano a metà novembre? E che il numero di addetti al contact tracing è un quinto del minimo necessario?

Secondo i suoi studi è possibile convivere con il virus?

Sì, è possibilissimo, tanto è vero che 1 paese su 3 ci convive senza drammi. Ma per farlo occorrono alcune condizioni di base: un numero di infetti molto contenuto (possibilmente inferiore all’1 per 1000), un sistema di test e di tracciamento funzionante, una popolazione che rispetta le regole, un governo-custode dello stagno, che interviene appena le ninfee cominciano ad essere troppe.

Lei è un professore: le giovani generazioni stanno subendo un danno irreparabile?

Sì, ma minore del danno cognitivo e culturale che – nell’indifferenza generale – hanno subito in cinquant’anni di distruzione della scuola e dell’università.

Lei è un sociologo: come ci ha cambiato l’epidemia e come ci cambierà ancora?

Dipende dai paesi. Nel caso dell’Italia mi aspetto un paese più povero, più vittimista (in quanto sempre più dipendente dall’assistenza pubblica e dalla carità privata), più rancoroso e incattivito, perché la “società signorile di massa” non tornerà più.

Ma ci sarà anche una minoranza (di ceto medio) che reagirà bene, ridimensionando le aspirazioni e cambiando gli stili di vita.

Intravede errori anche nella procedura di vaccinazione?

Un mucchio, a partire da quelli dell’Europa che ha puntato sui vaccini sbagliati (per favorire Francia e Germania) e ha stipulato contratti deboli, come si vede in questi giorni.

Il governo usa toni trionfalistici sulla profilassi: li condivide o sta andando tutto bene solo perché abbiamo poche dosi e vacciniamo per ora solo chi sta in ospedale o nelle rsa.

Il governo sta vaccinando fra un terzo e un quarto delle persone che dovrebbe vaccinare per raggiungere gli obiettivi dichiarati (immunità di gregge entro ottobre 2021). Ma ha ragione ad osservare che siamo agli inizi, e che per ora la maggior parte degli altri paesi europei va ancora più lentamente.

Gli italiani come si sono comportati, meglio o peggio del governo?

Peggio del governo è impossibile. Sintetizzando, darei un 2 al governo, e 5 agli italiani. Con una avvertenza: il 5 degli italiani è la media fra il 7 degli adulti e il 3 dei giovani.

C’è stato qualcosa di sbagliato, o di particolarmente azzeccato, nella strategia comunicativa?

A giudicare dagli orientamenti dell’opinione pubblica, direi che la strategia comunicativa del governo è stata perfetta: è riuscito a convincere gli italiani che il virus fosse inarrestabile e a occultare le responsabilità del governo e delle autorità sanitarie. Chapeau!

Uno degli aspetti più criticati nell’azione del governo è stato di aver prodotto un vulnus della democrazia: è vero? In che termini?

Stato di emergenza e dpcm sono misure eccessive, specie se adottate da un governo frutto di una manovra parlamentare.

I virologi come si sono comportati: hanno aiutato o fatto solo confusione tradendo anche una certa ansia di protagonismo?

Complessivamente, hanno fatto danni, per la cacofonia dei messaggi che hanno veicolato. Singolarmente bisogna distinguere: Galli e Crisanti hanno sempre tenuto la barra dritta, i vari Zangrillo minimizzanti hanno fatto un cattivo servizio alla verità.

Secondo lei la debolezza dell’esecutivo ha giocato un ruolo decisivo nella cattiva gestione della pandemia?

Senz’altro, anche se il ruolo principale l’hanno esercitato la superficialità e la mancanza di cultura scientifica dei suoi membri.

Pensa che il premier si sia fatto scudo della pandemia per nascondere le debolezze sue e del governo?

Sì, senza il terno al lotto del Covid Conte sarebbe scomparso nel nulla da cui era venuto.

Come mai gli italiani, malgrado le evidenti difficoltà, concedono a Conte un gradimento alto?

E’ una domanda cui, come sociologo, ho difficoltà a fornire una risposta persuasiva. Penso che due elementi importanti del cocktail che ha miracolato Conte siano l’indifferenza degli italiani per la politica e l’assenza, in Italia, di un’informazione indipendente. Se giornalisti e commentatori avessero fatto il loro mestiere, forse non saremmo a questo punto.

E perché le opposizioni invece ce l’hanno basso?

Perché la linea dell’opposizione non è mai stata realmente alternativa, anzi per certi aspetti l’opposizione – specie con Salvini – ha spinto per soluzioni ancora più incaute di quelle del governo.

Renzi dice cose giuste? Allora perché è impopolare: perché?

Renzi dice molte cose giuste, e ha ragioni da vendere nel suo attacco al governo. Il suo problema è che non è credibile, oltreché un po’ sbruffone. Promette di dimettersi se perde e poi non lo fa. Giura mai con i grillini e poi ci si allea solo per evitare le elezioni. Governa con Conte per quasi un anno e mezzo e poi gli dà il benservito. Insomma a me molte idee di Renzi convincono, il problema è lui, la sua incoerenza. Per un riformista radicale come me, Renzi è un Calenda mal riuscito.

Il Pd ha dato la sensazione di essere spettatore a tutto, dalla pandemia, alla crisi, al governo: come mai?

Perché, anche se se la contano con discorsi alati (gli interessi del paese, il bene comune, eccetera) la stella polare del Pd è solo il potere, come per il Pentapartito degli anni 80.

Prima della pandemia eravamo una società signorile di massa: ora cosa siamo e dopo cosa diventeremo?

Ora siamo una società signorile di massa che non ha ancora preso atto di non esserlo più, e di essere in rapida transizione verso una società parassita di massa, in cui pochissimi lavoreranno e la maggioranza vivrà di modesti sussidi.

Quanto è ferito il tessuto economico italiano e abbiamo possibilità di riprenderci? In quali tempi?

No, secondo me – a questo punto – non abbiamo alcuna possibilità di riprenderci, perché abbiamo dilapidato 150 miliardi (in deficit), pietrificato l’economia (con il blocco dei licenziamenti), e non abbiamo fatto nulla per rendere ancora possibile l’attività di impresa.

Si dice che questa pandemia cambierà tutto: concorda, e in che modo?

Se retrocedi di 30 anni nel reddito pro-capite, ma le istituzioni sono complicate e vessatorie come quelle di oggi, il cambiamento non può che essere regressivo: più povertà, più diseguaglianza, più frustrazione, più invidia sociale.

Siamo al declino definitivo dell’Occidente? I nostri valori non reggono più i tempi?

Non direi. E’ che i nostri valori li abbiamo ripudiati. I valori dell’occidente non ci sono più, prosciugati dalla cultura dei diritti e dal vittimismo del politicamente corretto. Se non avessimo preso congedo da tutto ciò che bilanciava l’individualismo – capacità di sacrificio, differimento della gratificazione, rispetto dell’autorità e della cultura, senso del dovere – l’Occidente sarebbe in perfetta salute.