Oggi la destra dice cose di sinistra

Intervista di Luca Telese a Luca Ricolfi (pubblicata su TPI, 30 settembre 2022)

Professor Ricolfi, lei nel 2005 fece discutere con un provocatorio saggio sulla sinistra: ”Perché siamo antipatici?”. Alla luce di questo voto si sente un po’ profeta?

Non più di prima, ormai il problema base non è l’antipatia della sinistra ufficiale ma la sua mancanza di idee, e di rispetto per l’avversario politico. Spiace dirlo, ma la sinistra ufficiale (Pd e dintorni), ha un deficit di maturità democratica. Tollera le ingerenze straniere, e non rispetta le scelte della maggioranza. Non sono pronti per la democrazia.

Sono passati 17 anni da quel libro, si evoca ancora la categoria relazione che lei ha definito come politica, “l’antipatia”, per spiegare questo risultato. É così anche per lei?

No, il risultato è dovuto al vuoto di idee, al disprezzo per la sensibilità popolare, e alla mancanza di capacità strategica di tutti i leader, non solo del povero Letta.

La situazione é migliorata o peggiorata per via delle leadership o delle alleanze?

Per tutte e due, leadership e alleanze sono strettamente connesse: con questi leader, non si riescono a fare alleanze.

Cos’è diventata oggi questa “antipatia”?

E’ diventata distanza: chiunque vede a occhio nudo che i politici di sinistra, con alcune importanti eccezioni (Pierluigi Bersani, Tommaso Cerno, ad esempio), non vivono nella realtà.

Secondo le indagini gli elettori del Pd sono statisticamente quelli con un titolo scolare migliore, e quelli con un reddito più alto. Si è ribaltata la composizione storica della sinistra italiana, secondo lei perché?

Ho scritto un libro per spiegarlo (Sinistra e popolo), e ne sto per pubblicare un altro (La mutazione. Come le idee di sinistra sono migrate a destra). Purtroppo non c’è una spiegazione semplice, perché lo swap fra gli elettorati della destra e della sinistra è avvenuto gradualmente, a partire dal 1965, con due accelerazioni: la caduta del Muro di Berlino, la crisi finanziaria 2007-2012.

Lei dice che il centrosinistra negli ultimi anni è stato il motore della disuguaglianza, non il suo nemico.

Nella scuola e nell’università è così, ho provato a dimostrarlo in termini matematico-statistici rigorosi nel libro Il danno scolastico. La scuola progressista come macchina della disuguglianza, scritto con mia moglie Paola Mastrocola.

Cosa pensa del cosiddetto terzo polo?

Tutto il bene e tutto il male del mondo. Tutto il bene perché rappresentano (molto imperfettamente) la sinistra liberale, che è quella che piacerebbe a me, se esistesse. Tutto il male perché non credo – come Renzi e Calenda – nelle virtù dei governi tecnici, e trovo anti-democratica la previsione/minaccia di far cadere il governo Meloni entro sei mesi.

Come valuta Il risultato di Renzi e Calenda, e perché non la convincono (se è così)?

Il risultato non è malaccio, spero che facciano un’opposizione costruttiva.

Lei è un allievo di due dei più prestigiosi padri nobili della sinistra intellettuale: Luciano Gallino Claudio Napoleoni, ma adesso viene considerato un pensatore vicino alla nuova destra: come spiegherebbe la sua evoluzione politica?

E’ la nuova destra (ma mi riferisco solo a quella della Meloni) ad avere assunto tratti di sinistra: difesa della libertà di espressione, protezione dei ceti deboli e dei perdenti della globalizzazione, anti-assistenzialismo, politiche fiscali keynesiane. Che cosa può volere di più un uomo di sinistra?

Lei dice: “sono e rimango di sinistra”. Quanto ci ha pensato prima di intervenire al convention di Fratelli d’Italia?

Nemmeno un secondo. Se mi invitano a parlare dei temi che mi stanno a cuore io ci vado. Il problema è che, negli ultimi 30 anni, ho ricevuto inviti (peratro rari) solo da destra. E poi c’è la stima per Giorgia Meloni, che dura da quando l’ho conosciuta personalmente, otto anni fa.

Cosa pensa di Giorgia Meloni, come leader?

E’ “la migliore”, come Togliatti.

Ha un rapporto personale con lei?

Ogni tanto ci scriviamo o facciamo una video-call.

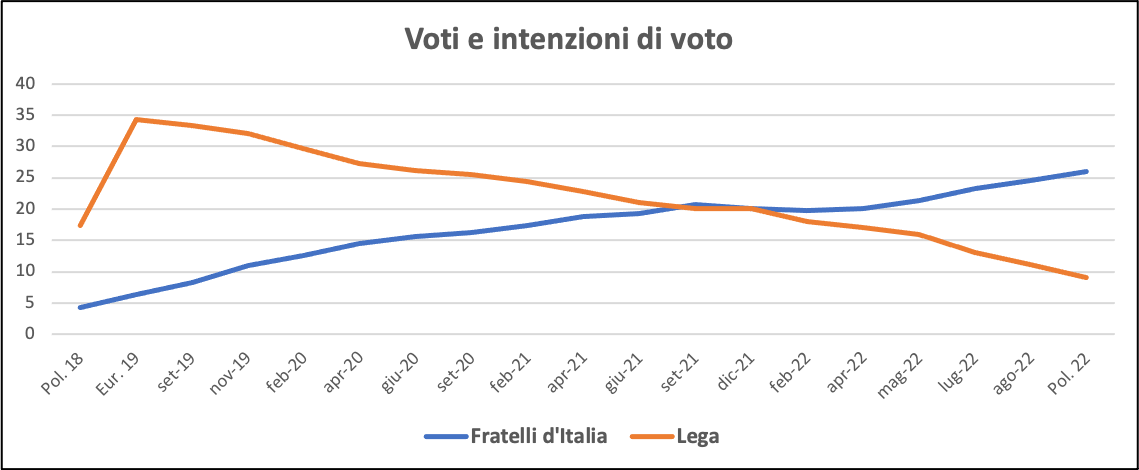

Chi rappresenta oggi – dal punto di vista sociale e politico – il primo partito italiano, Fratelli d’Italia?

I dati dicono che è’ abbastanza interclassista, con prevalenza dei ceti bassi.

Considera Giuseppe Conte un leader di sinistra?

No, per me l’assistenzialismo non è di sinistra. Però devo ammettere che i Cinque Stelle la questione sociale la prendono sul serio, non come il Pd che pensa solo agli immigrati e alle istanze LGBT.

Ritiene giusto abolire il reddito di cittadinanza?

Come tutte le persone non ideologizzate penso che vada corretto, separando (anche giuridicamente) il sostegno ai poveri che non possono lavorare dal sostegno a coloro che possono lavorare.

Il Sole 24 ha pubblicato un diagramma per dimostrare un rapporto diretto tra il voto al M5S e i percettori del reddito, crede a questa relazione?

Non c’era bisogno del diagramma per capire che il nesso c’è, ed è parecchio stretto.

Era davvero possibile un campo largo che tenesse insieme tutte le attuali opposizioni?

Non lo so, Letta non lo voleva, Conte non so se lo avrebbe accettato.

La preoccupa o la diverte il fatto che si faccia il suo nome come possibile ministro della Pubblica Istruzione?

Non mi preoccupa e non mi diverte. E’ la solita costruzione giornalistica: non è un mestiere che saprei fare. Ma se ne fossi capace, non esiterei a dare una mano a Giorgia Meloni.