Il Governo italiano, nel maggio 2019, ha diffuso dati che mostrano una forte diminuzione dei crimini registrati nel primo trimestre 2019 rispetto a quelli registrati nel trimestre corrispondente dell’anno precedente, ossia prima della entrata in servizio dell’attuale Governo. La notizia ha suscitato vivo interesse. Si tratta certamente di una diminuzione di notevole ampiezza: i reati diminuiscono nel complesso del 15%, e il calo è generalizzato; diminuiscono gli omicidi, già peraltro in calo negli ultimi anni, i furti (−15%), le rapine (−21%), le lesioni dolose (−22%), i reati di droga (−10%); ancora più vasto il calo dei reati di violenza sessuale (− 32%), di ricettazione e contrabbando. Solo gli incendi dolosi sembrano contraddire la tendenza alla riduzione.

Si può senza dubbio esprimere un apprezzamento per la proclamata intenzione del Governo di impegnarsi in modo incisivo nell’azione di contrasto nei confronti del crimine e più in generale dell’illegalità. Crimine e illegalità sono contrari agli interessi di tutti i cittadini che rispettano le regole della convivenza civile, e, paradossalmente, anche contrari agli interessi di coloro che commettono crimini, nella misura in cui essi possono essere le vittime del crimine, piuttosto che gli autori: non per nulla, i ladri sono recisamente ostili al furto, quando si scoprono derubati; i violentatori, ostili alla violenza, quando la subiscono. La sicurezza generale è in effetti la ragione per la quale gli individui rinunciano ad una parte delle loro libertà a favore dello Stato e concedono a questo ultimo una posizione di superiorità rispetto a se stessi. E, in definitiva, se lo Stato non assicura la sicurezza, la sua stessa ragione di esistere viene a cadere e, insieme, viene a cadere la ragione di esistere dei politici.

L’interesse mostrato nei confronti dei recenti dati sull’andamento della criminalità è pertanto del tutto giustificato. La pubblicazione dei dati in questione ha comunque suscitato anche accese polemiche: polemiche peraltro tendenzialmente più centrate su posizioni preconcette, a favore o contro il Governo, piuttosto che su analisi più oggettive. È difficile del resto produrre analisi oggettive quando le informazioni fornite dalle istituzioni pubbliche italiane sulla sicurezza e il controllo sociale sono da molti anni caratterizzate da ritardi e lacune, tanto che la distanza rispetto a quanto fatto negli altri Paesi avanzati è divenuta sempre più grande.

Le ragioni di questa situazione sono almeno duplici. Da una parte, esse attengono ad una concezione strutturalmente illiberale dello Stato italiano, che si è interessato alla sicurezza soprattutto nella misura in cui questo aspetto ha riguardato il Palazzo del potere. Da questo, tutta una serie di conseguenze coerenti con quanto precede: dalla noncuranza, da parte dello Stato, per il problema prioritario del controllo del territorio, all’abbandono di vaste regioni periferiche nelle mani della criminalità organizzata, all’uso di auto blu che si muovono sulle strade italiane con modalità confacenti a una forza di occupazione straniera, al disinteresse abitualmente mostrato dallo Stato italiano nei confronti dei comuni cittadini vittime di crimini, e, non ultimo, al fatto che le istituzioni hanno considerato finora come tutt’altro che prioritario informare i cittadini su come i soldi delle tasse sono spesi per assicurare loro il fondamentale requisito della sicurezza. In secondo luogo, le ragioni di questa situazione attengono alla diffusione di una concezione che ha integralmente contestato non solo la natura oggettiva e universale del crimine comune ma anche la validità di qualsivoglia misura della criminalità. Questa concezione, frutto di un radicalismo antiscientifico di matrice neomarxista, sviluppatasi negli anni 1960 e sopravvissuta in Italia malgrado la implosione del modello politico-economico del socialismo reale, ha considerato il crimine come una costruzione sociale del potere capitalistico e, conseguentemente, le stesse misure del crimine come un mero sottoprodotto di tale potere. Tutto ciò con scarsa considerazione per alcuni fatti basilari. In primo luogo, il fatto che, come aveva già intuito Giambattista Vico prima della metà del ’700, vi è una comune natura delle nazioni, originata dal fatto che esse sono tutte accomunate dall’essere società umane: cosicché, esse non solo hanno, tutte, una forma di religione, contraggono matrimoni solenni, e seppelliscono i loro morti – come dice Vico – ma puniscono anche, tutte, gli omicidi e le violenze, i furti e le rapine. In secondo luogo, il fatto che la grandissima parte delle notizie sui crimini commessi deriva dalle denunce da parte dei comuni cittadini, vittime dei criminali, e non dalle cosiddette agenzie del controllo sociale (magistratura e forze dell’ordine), alle quali i fautori della costruzione sociale del crimine attribuiscono una arbitraria selezione, e dei crimini commessi, e dei loro autori.

Tra Scilla e Cariddi, ossia tra la tradizione illiberale dello Stato italiano e il radicalismo antiscientifico, lo spazio per la misura e l’analisi della criminalità – premessa per qualsiasi più efficace politica di contrasto – non poteva che uscirne pregiudicato. Gli esempi di tutto ciò sono numerosi e non difficili da rinvenire.

Per quanto riguarda il Ministero della Giustizia, il suo sito on-line è ricco di informazioni sul Ministro, i Sotto-Segretari e i vari concorsi per il personale del ministero; per avere informazioni sulla giustizia – che, ingenuamente, si presumerebbe essere l’interesse principale del Ministero della Giustizia – si deve faticare di più, e infine si scopre che, al momento in cui scriviamo, maggio 2019, i dati più recenti sulla attività delle procure e dei tribunali risalgono al 2012 e in molti casi ad anni ancora precedenti. Se vogliamo avere informazioni sulla giustizia meno obsolete, dobbiamo rivolgersi al sito dell’Istat, dove comunque i dati sulla giustizia si fermano al 2016, e le informazioni sono comunque lacunose. Mancano del tutto, ad esempio, le informazioni sulle caratteristiche dei soggetti imputati – ossia i soggetti per i quali le procure hanno deciso la continuazione dell’azione penale –, mancano perfino le informazioni su aspetti intorno ai quali vi è oggi un acceso dibattito, anche politico, come la nazionalità straniera di imputati e condannati.

Le informazioni sulla criminalità che discendono dall’attività del Ministero dell’Interno sono anche esse limitate. In effetti, la fonte migliore di informazioni anche per quanto riguarda l’azione di contrasto alla criminalità da parte delle forze di polizia – e quindi anche del Ministero dell’Interno – è l’Istat, nel cui sito troviamo, con maggiore dettaglio, dati sulle denunce penali; ma anche qui ci fermiamo al 2017. Sul sito on-line del Ministero dell’Interno, dopo le usuali, ampie informazioni sulle strutture interne e i personaggi che ne sono alla guida, vi è una promettente sezione intitolata “Territorio”: ma, dove ci aspetteremmo di trovare una descrizione della situazione riguardante l’azione dello Stato per assicurare la legalità sul territorio – e magari qualche considerazione autocritica sugli evidenti insuccessi in varie parti del Paese – troviamo notizie sui movimenti dei prefetti. La sezione “Sicurezza” contiene molti importanti argomenti, da “Lotta alle mafie” a “Vittime del dovere”, ma per ciascuno di essi vi sono solo poche righe e, sostanzialmente, nessun dato. Per avere migliori informazioni si deve andare altrove – sezione “Dati e statistiche” – dove tuttavia possiamo avere solo la Relazione al Parlamento sulle attività delle Forze di Polizia etc. Questa ultima ha carattere sommario e si ferma per giunta al 2017, non permettendo quindi né di confermare né di contestare la bontà delle cifre fornite recentemente dal Ministero dell’Interno, dal momento che queste cifre si basano su una comparazione tra i dati sulla criminalità più recenti e quelli del primo trimestre 2018. Ancora meno aggiornati i dati – in altra sezione – riguardanti delitti e persone denunciate, per i quali ci si ferma al 2016. I dati in questione, così come quelli delle procure e dei tribunali, sono del resto sempre annuali, e non si è provveduto sinora ad organizzare la presentazione di dati trimestrali: questi ultimi sarebbero di grande utilità per il monitoraggio continuo della situazione della sicurezza, e permetterebbero anche, incidentalmente, di meglio valutare quella riduzione dei crimini nel primo trimestre del 2019 su cui oggi si discute. In conclusione, anche per quanto riguarda il Ministero dell’Interno, poche, limitate e non-aggiornate informazioni: e se qualcuno avesse dubbi su quanto potrebbe e dovrebbe essere fatto, consigliamo di visitare il sito dell’Home Office del Regno Unito (che corrisponde al Ministero dell’Interno italiano), dove – mentre scriviamo – è possibile consultare 630 rapporti statistici sulle attività dell’Home Office in materia di sicurezza e criminalità (https://www.gov.uk/government/statistics?departments%5B%5D=home-office&parent=home-office).

Le carenze peggiori sono comunque altre: il distacco più significativo rispetto ad altri Paesi avanzati si riscontra nella mancata raccolta di dati micro (ossia individuali) in materia di criminalità e controllo sociale. L’Italia è l’unico tra i Paesi avanzati – o meglio tra quelli che si ritengono tali – a non avere mai condotto una indagine sistematica sul recidivismo, malgrado la estrema rilevanza del tema e i solleciti fatti in proposito, anche da chi scrive. Cosicché in Italia non è stato mai possibile, né per le istituzioni né per gli esperti della materia, avviare una riflessione oggettivamente fondata sulla efficacia delle pene, sui risultati delle misure alternative alla detenzione, sui percorsi criminali dei delinquenti abituali e di quelli professionali, sulle probabilità di commettere nuovi reati per i pedofili e gli stalkers, gli sfruttatori di prostituzione e gli autori di violenze sessuali, per limitarci a qualche esempio soltanto.

Parallelamente, il Servizio Sociale del Ministero della Giustizia non ha provveduto ad organizzare una raccolta sistematica a livello nazionale delle caratteristiche e dei problemi dei condannati e degli ex-detenuti trattati dagli operatori del Servizio, e dell’esito del trattamento a distanza di tempo. La situazione del settore minorile, a sua volta, è da sempre caratterizzata da grande carenza di informazioni, forse anche per un malinteso senso della privacy. Pertanto non è possibile in Italia indagare aspetti fondamentali per quanto riguarda la devianza minorile, come, per limitarci ad un esempio, il rapporto tra percorso scolastico, abbandono precoce della scuola e devianza, per il semplice fatto che le istituzioni non hanno provveduto ad una raccolta sistematica e continua nel tempo di queste informazioni. Informazioni, cioè, necessarie a qualsivoglia politica di prevenzione della devianza e criminalità minorili. E, sempre in materia di prevenzione, appare stupefacente che le istituzioni non si sono mai preoccupate di organizzare, accanto alle specifiche politiche assistenziali a favore di gruppi marginali, come i nomadi, anche una raccolta sistematica di informazioni sulle loro condizioni sociali e culturali. Cosicché si può tranquillamente continuare a discutere inutilmente sulla loro presunta malintegrazione e propensione alla criminalità, mancando qualsiasi oggettiva informazione sulla realtà dei fatti.

Alla luce di tutto ciò, non deve stupire che la politica del controllo sociale e della sicurezza è stata portata avanti in Italia all’insegna della gestione del quotidiano piuttosto che della programmazione di lungo periodo; le riforme eventualmente adottate non hanno mai potuto poggiare su una sistematica e continua produzione di informazioni quantitative; e non è stato possibile analizzare gli esiti delle riforme per le medesime ragioni, ossia per la mancata predisposizione di dati che potessero essere utili ad una successiva comparazione rispetto ai risultati ottenuti.

Queste premesse dovrebbero dare un’idea di quanto sia difficile una valutazione sul calo nei crimini commessi – o meglio, denunciati – in Italia, che è stato l’oggetto del comunicato stampa del Ministero dell’Interno del 5 maggio 2019. Al tempo stesso, è anche certo che il periodo cui si riferisce la diminuzione dei crimini è contenuto (un trimestre), e pertanto è presto per concludere che si tratta di una svolta nella lotta alla criminalità. Del resto, le istituzioni italiane – come già rilevato – non rendono pubbliche le serie storiche dei dati trimestrali della criminalità: e questo implica l’impossibilità di un’analisi più approfondita.

Al di là di quanto appena detto, i dati pubblicati suscitano interrogativi per quanto riguarda le possibili cause del brusco calo dei crimini. Possiamo utilizzare come punto di partenza per l’individuazione di queste possibili cause lo schema di tipo economico (costi contro benefici del crimine, dal punto di vista di un individuo tentato dall’idea di violare le norme del codice penale), introdotto a suo tempo da Cesare Beccaria. Uno studioso – detto incidentalmente – che il mondo invidia all’Italia e che questa ultima sostanzialmente ignora per quanto riguarda la politica di contrasto alla criminalità, mentre in altri Paesi, e specialmente negli Stati Uniti, la sua eredità intellettuale è alla base di importanti correnti di pensiero nel campo della criminologia, come la economic rational choice theory. Ora, lo schema interpretativo di cui siamo debitori a Beccaria suggerisce che una diminuzione effettiva del numero dei delitti può essere ottenuta tramite un aumento della certezza del diritto (e della pena), o (subordinatamente) un aumento della pena, a parità di certezza del diritto.

Possiamo cominciare prendendo in considerazione l’ipotesi che la diminuzione dei delitti annunciata dal Governo sia avvenuta a causa di un aumento della certezza del diritto e quindi della pena. Questo aumento della certezza potrebbe in linea di principio avere riguardato il lato magistratura, e lo spazio disponibile sembrerebbe essere amplissimo, dal momento che le organizzazioni internazionali che si occupano di valutare la certezza del diritto (World Bank: Governance Indicators 2017; Rule of Law) collocano il sistema della giustizia italiano al 79mo posto tra quelli di tutti i Paesi del mondo, e più precisamente tra la Repubblica della Georgia e il Regno di Tonga. Un risultato, questo, di cui Governo e istituzioni di un Paese che si vanta spesso di essere la patria del diritto, oltre che di Cesare Beccaria, non sembra si siano mai interessati, e che del resto è costantemente ignorato anche dalle principali fonti di informazioni. Tuttavia, non si ha notizia di un aumento della certezza nel sistema della giustizia penale italiana, e le rilevazioni statistiche internazionali non indicano che vi sia in atto un miglioramento del quadro.

L’aumento della certezza potrebbe però essere stato ottenuto dal lato forze dell’ordine, piuttosto che da quello della magistratura. Potremmo infatti immaginare che la diminuzione dei delitti sia avvenuta in conseguenza di un aumento del numero dei delitti denunciati dalle forze dell’ordine rispetto al numero dei delitti commessi, e che questo abbia avuto un effetto deterrente, anche quando la denuncia di un delitto non ha implicato l’identificazione del suo autore. Questo ragionamento urta però contro due generi di considerazioni. La prima – di massima rilevanza e peraltro ignorata dai più – riguarda l’origine delle denunce. Come già accennato, queste ultime discendono in grandissima parte dalla iniziativa delle vittime dei delitti, e il ruolo delle forze dell’ordine si limita a registrare queste denunce. Se, ad esempio, le violenze sessuali non fossero denunciate dalle vittime, il numero dei casi conosciuti sarebbe irrisorio. Pertanto, è difficile immaginare che la riduzione nel numero delle violenze sessuali sia avvenuta per effetto di una maggiore impegno delle forze dell’ordine nel denunciare questi delitti. E quanto detto per le violenze vale per molti altri delitti. Le forze dell’ordine giocano un ruolo più incisivo solo nelle denunce riguardanti alcune fattispecie ben specifiche: i delitti cosiddetti senza vittima, come in particolare i reati di droga; i delitti in cui la prima vittima è lo Stato, come ad esempio i reati di terrorismo; e pochi altri delitti, come la ricettazione, in cui la vittima è piuttosto remota rispetto all’evento delittuoso, e pertanto ignara di esso. Per tutti questi delitti, comunque, sembra evidente che un maggiore impegno delle forze dell’ordine nello scoprire i delitti in questione comporterebbe innanzitutto un aumento delle denunce e di conseguenza un aumento dei delitti registrati, e non già una loro diminuzione, come invece sembrerebbe essere avvenuto. Solo a distanza di tempo ci aspetteremmo una certa diminuzione dei delitti, come conseguenza dell’effetto deterrente del maggiore impegno delle forze dell’ordine.

Si deve comunque notare che la diminuzione dei delitti potrebbe essere stata determinata non tanto da un iniziale aumento delle denunce penali e del parallelo effetto deterrente, bensì da una riduzione del numero dei delitti attribuiti ad ignoti. In altre parole, avremmo una riduzione dei delitti come conseguenza della maggiore deterrenza associata con un maggiore rischio, per l’autore di crimini, di essere identificato. L’effetto deterrente che deriva da una diminuzione della percentuale dei delitti attribuiti ad ignoti dovrebbe essere realisticamente maggiore dell’effetto di un semplice aumento dei crimini emersi rispetto a quelli commessi. Quando pensiamo alla concezione della certezza del diritto come chiave di volta della sicurezza pubblica e del controllo sociale, così come in Beccaria e nei suoi seguaci di tutti i tempi, pensiamo precisamente all’effetto deterrente che una riduzione della percentuale di delitti attribuiti ad ignoti avrebbe sul potenziale infrattore della legge penale.

Tuttavia, l’effetto deterrente derivante da una diminuzione dei delitti attribuiti ad ignoti sarebbe comunque ritardato. Per un periodo di tempo abbastanza lungo, il numero delle denunce e quindi dei delitti registrati dovrebbe, a rigore di logica, rimanere invariato, e non diminuire, come invece sembra essere avvenuto. In ogni caso, se vi è stato un aumento della deterrenza nelle forme appena descritte, questo aumento deve risultare da un cambiamento significativo nel rapporto tra delitti denunciati e delitti attribuiti ad ignoti. Negli ultimi anni, fino al 2017, il clearance rate, ossia la percentuale dei delitti di cui si è identificato l’autore, è rimasto molto basso in Italia. Per il totale reati, il clearance rate ha oscillato tra 18,4 e 19,4%; per gli omicidi volontari, ossia per il delitto utilizzato per le comparazioni internazionali tra i vari Paesi, la percentuale è stata in media del 67,5%; ciò significa che in Italia non si è riusciti a identificare l’autore di circa il 32,5% degli omicidi volontari; per un paragone, si tenga presente che le stime corrispondenti sono di circa il 20% per Svezia e Olanda, del 15% per Inghilterra e Galles, di 13% per la Svizzera, di circa 9% per la Germania. Negli ultimi anni, vi è stata, nel complesso, una lieve riduzione dei reati attribuiti ad ignoti, ma non tale da fare prevedere, come conseguenza, un significativo decremento dei crimini. Per il periodo più recente – ossia per quello cui si riferiscono le odierne notizie diffuse dal Governo – non risultano informazioni su una diminuzione della percentuale di delitti attribuiti ad ignoti, anche se proprio una diminuzione in questo senso costituirebbe motivo di legittimo vanto per il Governo. Non ci rimane, quindi, che attendere informazioni dal Governo su questo punto fondamentale.

Come abbiamo detto in precedenza, la diminuzione dei delitti potrebbe essere avvenuta a causa di un aumento delle pene, piuttosto che di un aumento della certezza delle stesse pene. Le pene irrogate dalla giustizia italiana non sono certo tali da escludere l’opportunità di un loro aumento. Per quanto riguarda la pena del carcere – l’unica con capacità di deterrenza nei confronti di tutti i potenziali criminali, a prescindere dalle loro condizioni sociali ed economiche – un rapido calcolo sui dati disponibili (2010-2017) ci dice che, in media, un condannato per omicidio volontario rimane in carcere per 9 anni; un condannato per violenza sessuale 24 mesi; uno per rapina, 26 mesi; uno per furto, 4 mesi. Come già notato, non abbiamo dati recenti (2018) sull’operato della magistratura penale: ma negli ultimi anni per i quali disponiamo dati, vi è stato una diminuzione e non un aumento delle pene detentive mediamente subite dai condannati. E non risultano neppure modifiche legislative recenti che abbiano implicato un aumento delle pene applicabili. Il cosiddetto decreto-sicurezza del 4 ottobre 2018 contiene certamente modifiche legislative che, oltre ad andare nel senso di un sostegno alle vittime di particolari crimini (delitti di mafia, estorsione e usura), prevedono maggiore controllo e maggiore repressione di alcuni specifici comportamenti antisociali. Tuttavia, l’introduzione o reintroduzione di alcune fattispecie penali, o l’espansione dei casi di una loro applicazione, come le previsioni in materia di attività di parcheggiatore abusivo, di accattonaggio molesto con o senza uso di bambini, di occupazione arbitraria di immobili e di blocco stradale, avrebbero dovuto, a rigore di logica, produrre un aumento dei delitti e delle contravvenzioni registrati, e non una loro stabilità e ancora meno una loro diminuzione. A condizione, ovviamente, che queste nuove previsioni penali siano state effettivamente applicate in un numero consistente di casi rispetto alle violazioni messe in atto, e non siano quindi rimaste lettera morta, come peraltro si potrebbe sospettare. Crediamo, a questo proposito, che molti Italiani sono curiosi di sapere quanti parcheggiatori abusivi in Italia hanno effettivamente pagato la somma da 771 a 3101 Euro, come previsto dal nuovo decreto, e quanti, tra coloro che hanno effettuato un blocco stradale, sono finiti in carcere. D’altra parte, l’aumento delle sanzioni previste dal c.d. decreto-sicurezza non è tale – né sotto il profilo della gravità e neppure sotto quello della numerosità delle fattispecie penali previste – da immaginare che esso possa avere provocato un significativo aumento della deterrenza e, conseguentemente, una diminuzione dei delitti registrati. Il decreto-sicurezza non contiene nessuna previsione dalla quale fare discendere realisticamente una diminuzione rilevante dei delitti registrati. Ad esempio, il decreto-sicurezza non ha introdotto una qualche previsione come l’obbligo per il magistrato penale di imporre sempre un significativo e predeterminato aumento della sanzione detentiva in caso di recidiva. Una previsione, questa sì, che avrebbe avuto un sicuro impatto sulle cifre complessive della criminalità in Italia, riducendole corrispondentemente, dal momento che questa criminalità è in larga parte costituita da reati come i furti, le ricettazioni, le rapine, le estorsioni, le truffe: tutti reati dove la percentuale di delinquenti abituali e professionali è altissima. Per un’idea di quanto appena detto, si noti che circa due terzi dei condannati per rapina, per truffa, per furto in abitazione e per furto con strappo ha precedenti penali.

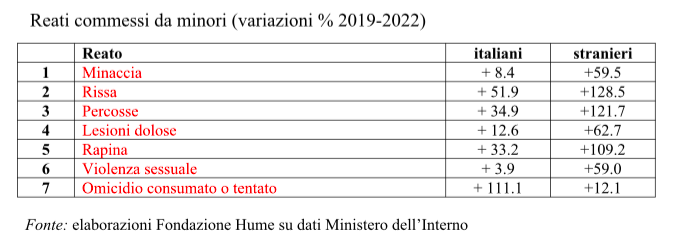

Se non vi sono prove evidenti di un aumento della certezza del diritto e se, contemporaneamente, non vi sono stati aumenti nelle pene tali da fare ritenere realistica una diminuzione dei delitti, non ci resta che ipotizzare un ultimo scenario: la diminuzione dei delitti sarebbe allora avvenuta in seguito ad un incremento nella prevenzione della criminalità, ossia in seguito ad un incremento di iniziative e controlli, sul territorio e sugli individui, volte a diminuire la probabilità che i delitti siano commessi (prevenzione ante-delictum) o che individui che già hanno commesso delitti ne commettano altri (prevenzione post-delictum). Si deve tenere presente che, in senso lato, la prevenzione del crimine abbraccia una grande varietà di possibili iniziative, da un welfare a sostegno delle fasce di popolazione più marginali, ad iniziative di rafforzamento della solidarietà sociale, al reinserimento sociale del condannato tramite un suo impegno in attività a favore della comunità locale. Alcune di queste iniziative, pur essendo altamente auspicabili per l’intera società, e potenzialmente di grande impatto sulla criminalità, hanno un carattere generico, e presentano quindi difficoltà per quanto riguarda una valutazione empirica di tale impatto, perché i loro effetti sono prevalentemente indiretti. Altre iniziative di prevenzione sono invece specifiche, e di regola più facilmente misurabili. Alcune iniziative prese dal Governo potrebbero rientrare nel quadro delle attività specifiche di prevenzione. La previsione dell’espulsione in tempi brevi degli immigrati che hanno subito condanne penali e la parallela previsione del rimpatrio degli immigrati in condizione di irregolarità fanno parte di queste iniziative. Poiché individui già autori di reati hanno maggiori probabilità di ricommetterne, la loro espulsione dal Paese ospitante dovrebbe diminuire il numero futuro dei delitti. Qualcosa di simile potrebbe accadere nel caso di immigrati in condizione di irregolarità. Infatti, anche se – come già sottolineato – le istituzioni italiane non hanno mai provveduto a fornire dati certi in materia, è opinione comune tra gli operatori del controllo sociale, in Italia come altrove, che la stessa condizione di irregolarità aumenti la probabilità di commettere crimini. Si deve notare, tuttavia, che i numeri dei rimpatri sono piccoli. Nel 2017, l’Italia ha rimpatriato circa 7400 immigrati. L’attuale Governo aveva espresso l’intenzione di rimpatriarne molti di più, anche tramite uno spostamento di fondi pubblici dall’accoglienza ai rimpatri; ma i rimpatri sono operazione difficile, anche perché necessitano dell’accordo del Paese di origine, che non sempre si rende disponibile; in conclusione, nel 2018 sono stati rimpatriati circa 8000 immigrati. Malgrado qualche incertezza sulle cifre esatte, chiaramente le differenze non sono tali da spiegare il calo rilevante dei delitti nei primi mesi del 2019. La mancanza di un più marcato incremento nei rimpatri nell’anno 2018 è in parte attribuibile anche al contemporaneo, forte calo degli ingressi di immigrati in Italia. Nel 2016, gli ingressi registrati erano stati circa 181 mila; nel 2017, 119 mila; nel 2018, solo 23 mila (Ministero dell’Interno, Cruscotto Statistico 31-12-2018). Questa netta diminuzione degli ingressi nel 2018 potrebbe essersi riflessa sull’andamento della criminalità in Italia. Le condizioni di marginalità sociale e economica di molti dei nuovi immigrati sono tali da fare ritenere che le loro probabilità di commettere crimini siano decisamente più alte. Mancano anche qui dati più precisi, ma vi è una concordanza tra gli esperti su questo punto. È opportuno comunque provare a fare qualche calcolo sul possibile impatto sulla criminalità derivante da questa diminuzione degli ingressi. Nel 2018, vi sono stati circa 96 mila ingressi in meno rispetto al 2017 (119.000 – 23.000 = 96.000); possiamo ipotizzare che questa popolazione, per le sue specifiche condizioni di marginalità, avrebbe potuto dare alla criminalità in Italia un contributo pari a 10 volte il suo peso sulla popolazione totale residente, compresi in questa ultima anche gli arrivi degli anni precedenti. Ebbene, anche ipotizzando tutto ciò, tale loro contributo sarebbe stato pari all’1,6% del totale crimini in Italia: troppo poco per spiegare il decremento della criminalità all’inizio del 2019, che – secondo le cifre fornite dal Ministero dell’Interno – è circa dieci volte più grande (15% per il totale delitti).

Anche il forte decremento degli ingressi di immigrati nel 2018, pertanto, non sembra potere essere stata la ragione sufficiente del decremento dei delitti registrati. Si deve però considerare che l’aumento della prevenzione potrebbe avere riguardato anche altri aspetti, oltre quelli del rimpatrio degli immigrati e della forte riduzione dei nuovi ingressi. Questi ulteriori aspetti potrebbero avere riguardato il rafforzamento del controllo del territorio in una prospettiva precisamente di prevenzione dei reati. Negli ultimi decenni, negli Stati Uniti e poi in altri Paesi, sono state sperimentate nuove politiche di prevenzione della criminalità basate precisamente su un maggiore controllo del territorio urbano tramite maggiore presenza fisica delle forze di polizia e azioni di contrasto nei confronti anche di manifestazioni minori di illegalità e antisocialità, dalla ubriachezza molesta ai graffiti, dal non-pagamento del biglietto sui mezzi di trasporto pubblici all’abbandono di rifiuti in strada, ai piccoli atti vandalici (cosiddetta politica di lotta alle broken windows, ossia alle finestre rotte). L’applicazione di queste nuove politiche è stata seguita da una riduzione anche della criminalità maggiore. In Italia, queste politiche sono state sinora ignorate. Una forma di prevenzione non lontana da queste politiche – il cosiddetto poliziotto di quartiere – è stata più volte promessa da varie forze politiche ma mai realizzata. Alcune delle modifiche legislative recenti del decreto-sicurezza – repressione della occupazione arbitraria di immobili, dell’accattonaggio molesto, dei blocchi stradali etc. – sembrerebbero andare nella direzione indicata a suo tempo da questa politica della lotta alle finestre rotte. Come peraltro già accennato, sembra tuttavia poco realistico collegare queste recenti e limitate modifiche con l’annunciato forte calo dei crimini. Comunque, per convincere il pubblico che la riduzione della criminalità è merito di un aumento significativo della prevenzione – e in definitiva delle autorità e delle forze politiche che l’hanno favorito – basterebbero dati affidabili che mostrassero un incremento rilevante e statisticamente significativo nelle attività di prevenzione, sia in quelle genericamente sociali, sia in quelle specifiche, di diretta competenza delle forze dell’ordine e più facilmente misurabili: ad esempio, un incremento nel numero delle persone identificate nel corso di controlli, nel numero dei profili (fingerprinting) genetici rilevati, nel numero degli autoveicoli (autocarri, automobili, motocicli) fermati e controllati, nella percentuale di forze di polizia presenti fisicamente e visibilmente sul territorio, nel numero delle perquisizioni effettuate, delle imprese monitorate, degli impianti di videosorveglianza utilizzati, e così via.

In mancanza di tutto ciò, e augurandoci comunque che i dati sulla criminalità nei primi mesi del 2019 siano confermati nel prossimo futuro, ci limiteremmo a pensare che l’annunciata riduzione della criminalità sia frutto di un miglioramento complessivo della società italiana. Pensiamo però, anche, che si tratta di qualcosa che è più facile desiderare che dimostrare vera.