Di una frattura fra Nord e Sud si parla da quando esiste lo Stato italiano, dunque dal 1861. Il modo in cui se ne parla, le modalità con cui la si declina, le linee lungo le quali se ne tracciano i confini, sono invece piuttosto mutevoli.

Fino agli anni ’50 del Novecento, fondamentalmente, il problema è stato pensato come “questione meridionale”, una grande sfida politica che ha appassionato legioni di meridionalisti, fin dalla fine dell’800: da Giustino Fortunato a Francesco Saverio Nitti, da Antonio Gramsci a Pasquale Villari, da Gaetano Salvemini a Pasquale Saraceno. Nel meridionalismo classico il Sud da sostenere e sviluppare coincideva con l’intero Mezzogiorno statistico (inclusi Abruzzo e Sardegna), e arrivava talora ad includere le aree più depresse del Lazio, oggetto anch’esse di attenzione da parte della Cassa del Mezzogiorno. Questo confine fra le due italie sarà poi ribadito e precisato dagli studiosi di scienza politica, che sulla scorta del famoso libro di Robert Putnam sulla “tradizione civica” delle regioni italiane (1993), fisseranno la linea di demarcazione fra l’Italia arretrata, che non ha avuto la civiltà comunale e perciò scarseggia di fiducia interpersonale, e l’Italia civica, in cui la civiltà comunale ha creato le condizioni dello sviluppo, lungo la linea che va dalla foce della Fiora (sud della Toscana) alla foce del Tronto (sud delle Marche). E sarà un politologo italiano, Roberto Cartocci, a mostrare che quel confine coincide con impressionante precisione con quello del voto di scambio, o clientelare, che si concentra a Sud di quella linea ideale.

Questa visione di un’Italia divisa in due, con il Sud (più o meno allargato) da un lato, e il Centro-Nord (più o meno ristretto) dall’altro non è mai venuta meno. Il problema, per gli studiosi, riguardava solo la questione dei confini esatti fra le due italie, perché due regioni, Lazio e Marche, si venivano spesso a trovare “a cavallo” fra il Centro-Nord e il Sud.

Accanto a questo filone di pensiero, sostanzialmente dualista, a partire dagli anni ’60 si è sempre più irrobustito un altro modo di descrivere l’Italia, più legato agli esiti elettorali. Secondo questo modo di vedere l’Italia elettorale era suddivisa in più di due aree relativamente omogenee: almeno quattro secondo alcuni, tre secondo altri. L’elemento comune di queste analisi, dovute soprattutto all’Istituto Cattaneo, ad Arnaldo Bagnasco e a Giorgio Fuà, era di vedere il centro-Nord come un luogo relativamente eterogeneo, suddiviso fra regioni di antica industrializzazione (Piemonte, Lombardia, Liguria), dominate dalla grande impresa, e regioni della terza Italia, dominate dalla piccola impresa, e divise quasi esclusivamente dalla cultura politica, con il Triveneto cattolico contrapposto alle Regioni rosse.

Nel 1992-1994, con la fine della prima Repubblica e la netta vittoria del centro-destra nelle regioni settentrionali, lo schema delle molte italie subisce una nuova e ulteriore torsione: ora la frattura fondamentale pare innanzitutto fra il Nord, produttivo e insofferente per l’oppressione fiscale, e il resto del Paese. E infatti da allora, e per molti anni, si parlerà di “questione settentrionale”, e il federalismo fiscale diventerà nel giro di pochi anni una specie di tema fisso della politica italiana.

Ma che cosa accade il 4 marzo 2018? Che tipo di paese è quello che esce dalle urne?

A mio parere è un paese che torna ad essere spaccato essenzialmente in due, fra il Sud e il resto della penisola, come era risultato nitidamente nel 1992, ultime elezioni della prima Repubblica. Allora il Sud si distingueva dal resto d’Italia perché vi resisteva la Democrazia cristiana, esattamente come oggi il Sud si distingue dal resto d’Italia per l’insediamento dei Cinque Stelle. Ed è impressionante la precisione con cui la carta geopolitica di oggi riflette quella di allora, regione per regione, provincia per provincia: i Cinque Stelle hanno sfondato là dove maggiore era la forza della Dc. L’unica differenza significativa è che oggi le Marche sono, per così dire, annesse al Mezzogiorno grillino, mentre il Lazio è annesso al centro-nord presidiato dal centro-destra e dal Pd.

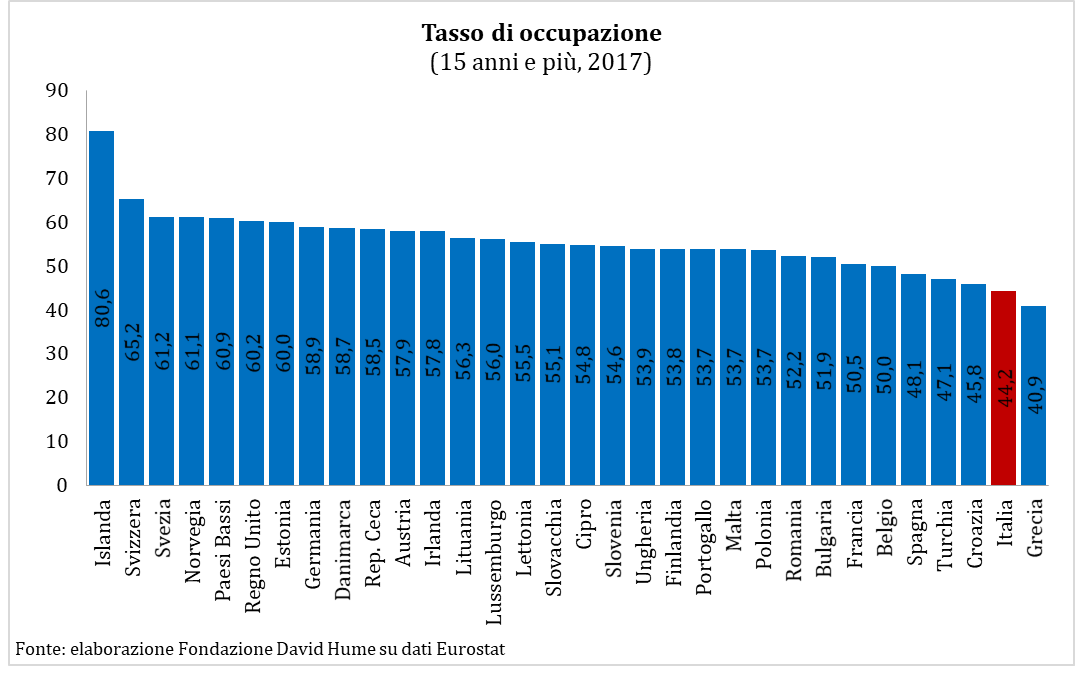

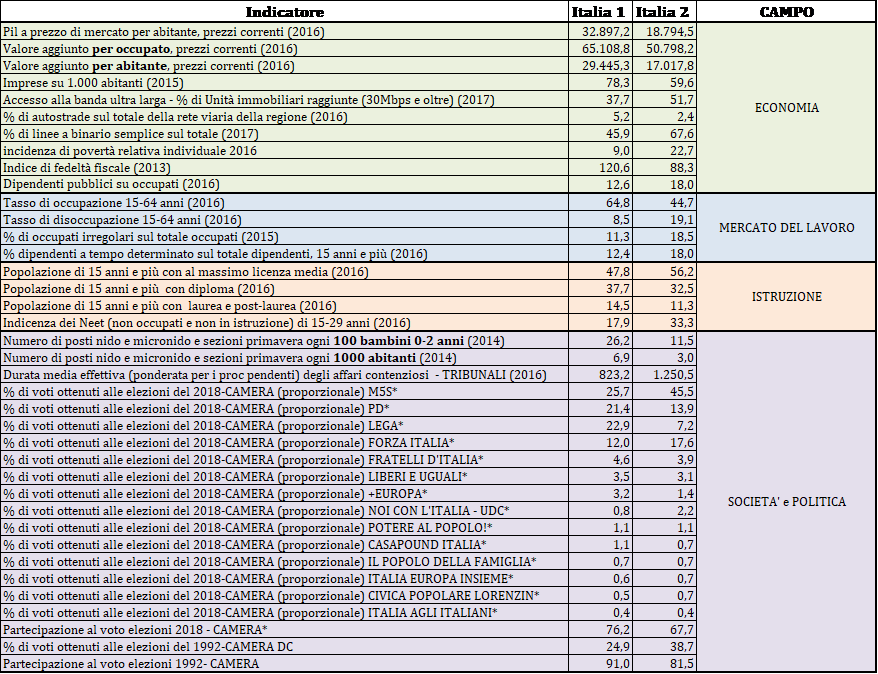

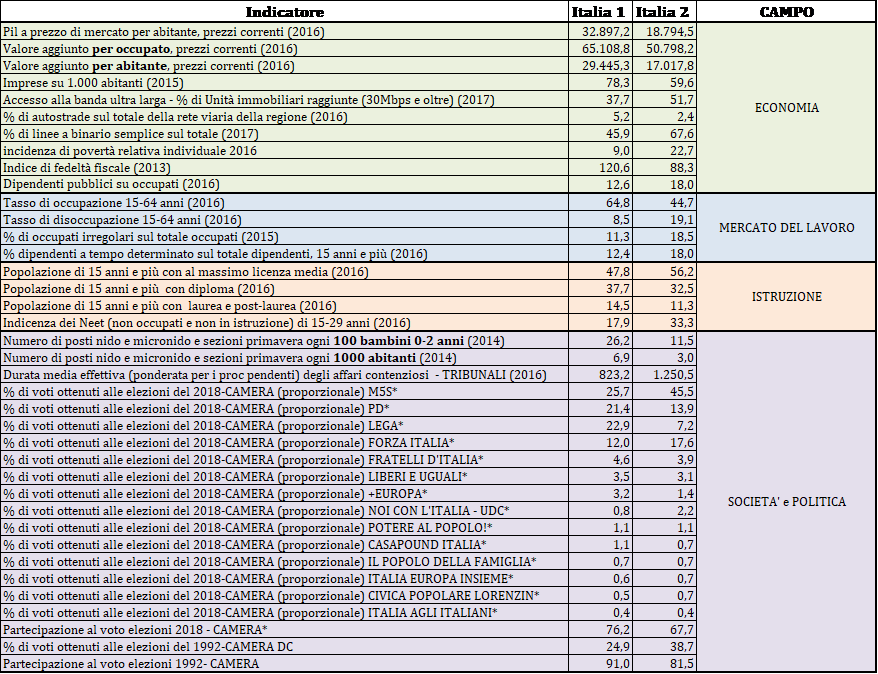

Abbiamo provato a metterle a confronto, queste due italie che il voto del cinque marzo ci ha consegnato, e l’esito non potrebbe essere più nitido: un abisso le divide in termini di reddito, occupazione, povertà, evasione fiscale, peso dei dipendenti pubblici, infrastrutture, funzionamento della giustizia, partecipazione elettorale, istruzione, asili nido, percentuale di Neet (giovani che non studiano, non lavorano, non stanno imparando un lavoro). Solo su una variabile, l’accesso alla banda larga, il Mezzogiorno appare più avanti del resto del Paese.

*Lazio: valore stimato (dati non definitivi)

*Lazio: valore stimato (dati non definitivi)

Fonte: elaborazioni Fondazione Hume su dati Istat, RGS, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Interno, Mise – Piano strategico Banda Ultra Larga,

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ferrovie dello Stato e CGIA di Mestre

È come se, in Italia, coesistessero due Stati, che in oltre 150 anni non sono riusciti in alcun modo a raggiungere un accettabile livello di convergenza.

Ma se siamo di fronte a due Stati, con economie e strutture sociali radicalmente diverse, forse sarebbe giunto il momento di prenderne atto nel solo modo conseguente, ovvero pensando a due politiche economiche radicalmente diverse per queste due italie. Proprio perché tutto è profondamente diverso, risulta difficile pensare che un’unica ricetta vada bene per tutto il paese. Prendiamo il tema delle tasse. Qualcuno si può stupire che la flat tax non abbia sedotto gli elettori meridionali? Quel problema il Mezzogiorno l’ha risolto da sempre autoriducendosele, le tasse. Il problema, semmai, sono le “condizioni al contorno” dell’attività economica: infrastrutture precarie o incomplete, mancanza di asili nido, una sanità disastrata, una scuola di bassa qualità, una burocrazia inefficiente nonostante l’eccesso di personale. Forse è di qui che una politica per il Mezzogiorno dovrebbe prendere le mosse. Naturalmente il Mezzogiorno ha anche bisogno, e da subito, di più posti di lavoro, proprio per far sì che il reddito minimo (impropriamente chiamato reddito di cittadinanza) sia l’unica prospettiva. Ma come fare?

Un’idea potrebbe essere di riprendere, magari solo per il Mezzogiorno, la proposta del maxi-job che la Fondazione David Hume aveva lanciato nel 2014, e che era stata raccolta sia da Susanna Camusso sia da Giorgia Meloni: azzerare tutti i contributi sociali non già per chi, genericamente, assume, ma per quelle imprese che aumentano l’occupazione e lo fanno con lavori veri, a tempo pieno o quasi pieno (di qui il prefisso maxi, che si contrappone ai mini-job della Germania). Un’altra idea, e in un certo senso una misura complementare ai maxi-job, potrebbe essere di favorire l’occupazione femminile nel Mezzogiorno (dove è a livelli bassissimi) con un grande piano di costruzione di asili nido, che oggi sono drammaticamente scarsi (1 bambino su 9).

Un ragionamento analogo e speculare, probabilmente, meriterebbe di essere fatto per il Centro-Nord. Qui una misura chiave sarebbe disboscare la selva degli adempimenti burocratici, e rendere più rapido il rilascio di permessi e autorizzazioni, specie in ambito edilizio e nel commercio. Quanto ai bilanci delle imprese, più che sul contenimento del costo del lavoro, forse sarebbe meglio puntare direttamente sulla riduzione dell’imposta societaria (Ires e Irap). L’evidenza econometrica suggerisce che, se si vuol accelerare la crescita del Pil, è molto più efficiente puntare sulla riduzione delle tasse sui profitti che ridurre la pressione contributiva, o la pressione fiscale in generale.

Con le risorse degli 80 euro e della decontribuzione (circa 20 miliardi l’anno), anziché sostenere gli stipendi di chi un lavoro già ce l’ha, forse sarebbe stato meglio pensare a una più drastica riduzione dell’imposta societaria, e a un sostegno ai veri poveri, ossia a chi guadagna così poco da non poter usufruire di alcuno sgravio fiscale. Certo, lo si sarebbe dovuto fare mirando alla povertà assoluta, anziché alla povertà relativa, e tenendo conto del livello dei prezzi, come proposto a suo tempo dall’Istituto Bruno Leoni: un sussidio di 500 euro a Caltanissetta pesa molto di più, in termini di potere di acquisto, di un sussidio di 500 euro a Milano.

Se il Pd lo avesse fatto, probabilmente l’economia italiana e l’occupazione avrebbero ricevuto una spinta maggiore, e il Sud, in cui si concentrano la maggior parte dei poveri assoluti, si sarebbe sentito meno solo. Il successo dei Cinque Stelle è anche il frutto di anni di superficialità, omissioni, e slogan vuoti nelle politiche per il Mezzogiorno.

Pubblicato su Panorama il 15 marzo 2018 con il titolo “Le due Italie”.