La verità sulla crescita dell’occupazione in Italia

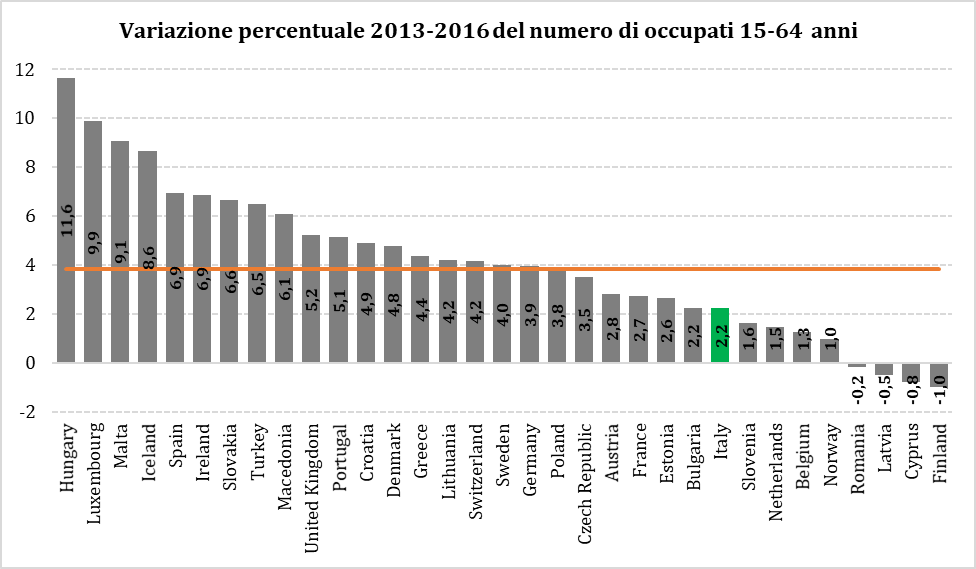

Luca Ricolfi sul «Messaggero» di oggi riconosce che il numero totale di occupati in Italia ha avuto una crescita importante dal 2013 al 2016. Ma, per provare la sua tesi che non è detto che il Jobs Act abbia avuto rilevanti effetti positivi, egli aggiunge che il numero totale di occupati in Italia è cresciuto assai meno che negli altri grandi Paesi europei. La conclusione di Ricolfi è ingannevole: non perché dice una cosa falsa, ma perché racconta solo una parte della verità. Ciò è facilmente dimostrabile affidandoci ai dati ufficiali Eurostat.

Il numero totale di occupati, tra il 2013 e il 2016, è cresciuto del 2% in Italia, 1,3% in Francia, 6,3% Spagna, 3,1% Germania, 5,6% Regno Unito. Quindi è vero: l’occupazione da noi è cresciuta meno che altrove. Ma se si vuol tracciare una valutazione seria degli effetti delle riforme del lavoro realizzate nel nostro Paese, non è corretto fornire solo questo dato. Questo dato va paragonato a quanto è cresciuto il pil reale dei vari Paesi nel periodo considerato: tra il 2013 e il 2016 il pil reale è salito del 2,1% in Italia, 3,2% Francia, 8,3% Spagna, 5,7% Germania, 7,4% Regno Unito.

Confrontando queste due serie di dati, emerge chiaramente un fatto di non poco conto: l’Italia è di gran lunga, tra i grandi Paesi europei, quello col miglior rapporto tra crescita del pil reale e crescita dell’occupazione. In altri termini, il “contenuto occupazionale della crescita” è stato da noi più alto che negli altri Paesi esaminati. Perché è stato più alto? Perché, è evidente, le riforme del mercato del lavoro fatte hanno dato risultati significativi, pur in presenza di una crescita del pil ancora contenuta.

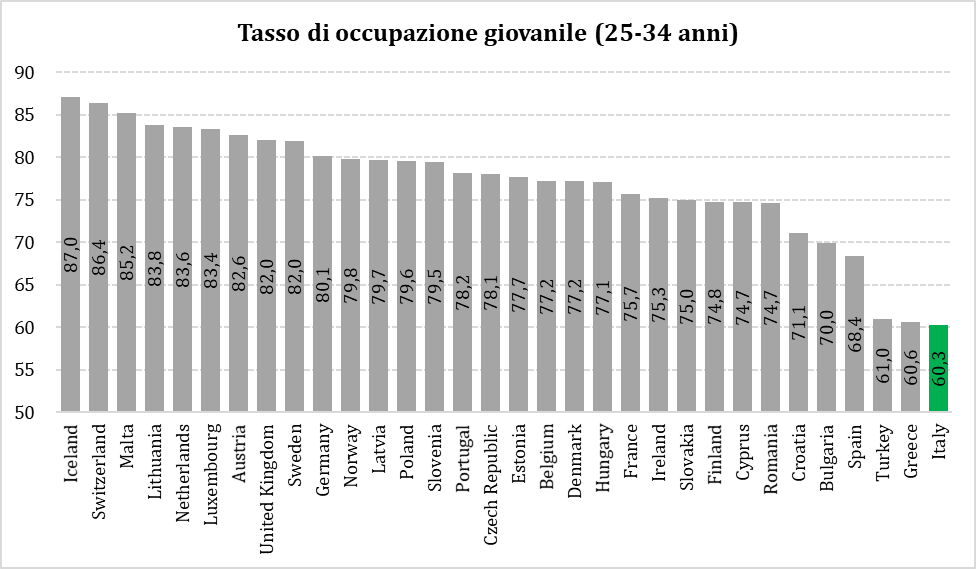

Certo, siamo ancora indietro, specialmente per quanto riguarda la crescita (su cui pesano fortemente l’elevato debito pubblico e l’alto carico fiscale che di esso è conseguenza) e il tasso di occupazione giovanile (da noi è il 60%, in Francia 75%, Spagna 68%, Germania 80%, Regno Unito 82%). Pertanto è indubbio che resta tantissimo da fare. Ma, se si vuol dare un giudizio equo sulle riforme del lavoro degli ultimi anni, l’andamento del contenuto occupazionale della crescita è una variabile da cui non si può prescindere.

La risposta di Luca Ricolfi all’Onorevole Parrini

Grazie, innanzitutto, per le sue riflessioni, sicuramente utili per arricchire la discussione sul mercato del lavoro.

Lei ha perfettamente ragione a sottolineare che non conta solo quanti posti di lavoro nuovi si formano, ma anche quanto è grande il loro “contenuto occupazionale”. Da questo punto di vista l’Italia ha fatto meglio di quasi tutti gli altri paesi europei: solo la Grecia ha fatto ancora meglio di noi.

La Grecia?

Sì, proprio la Grecia. Questo dovrebbe fare riflettere sul significato dell’indicatore che lei propone di utilizzare. Il numero di posti di lavoro (o di ore lavorate) per unità di Pil, infatti, non è altro che l’inverso della produttività del sistema-paese. Un paese che aumenta il “contenuto occupazionale” del Pil sta semplicemente riducendo la sua produttività.

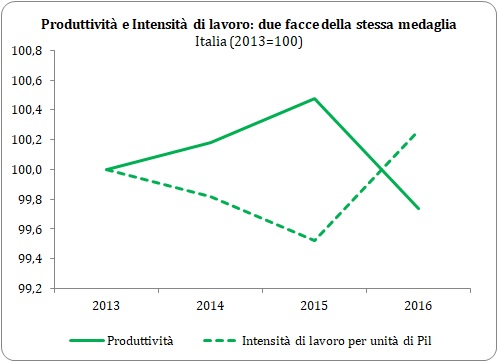

Fonte: elaborazioni FDH su dati Oecd

Come si può vedere dal grafico qui sopra, l’intensità di lavoro e la produttività del lavoro sono semplicemente le due facce, speculari ed entrambe veritiere, della medesima medaglia: se aumenta l’una non può che diminuire l’altra, e viceversa.

Naturalmente possiamo discutere (è una vecchia ma sempre attuale controversia) se sia meglio una crescita ad alto o a basso contenuto di occupazione, ma il problema, a mio parere, si pone in modo effettivo solo per i paesi che, avendo una crescita della produttività elevata (o quantomeno vicina alla media degli altri paesi), possono scegliere se puntare le loro carte su politiche di sostegno dell’occupazione o su politiche che promuovano la competitività sui mercati internazionali.

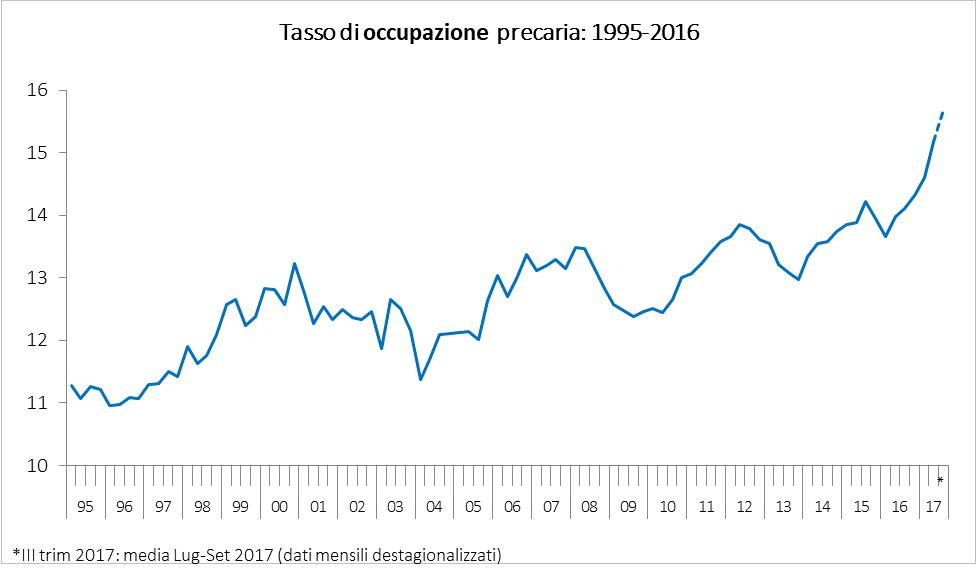

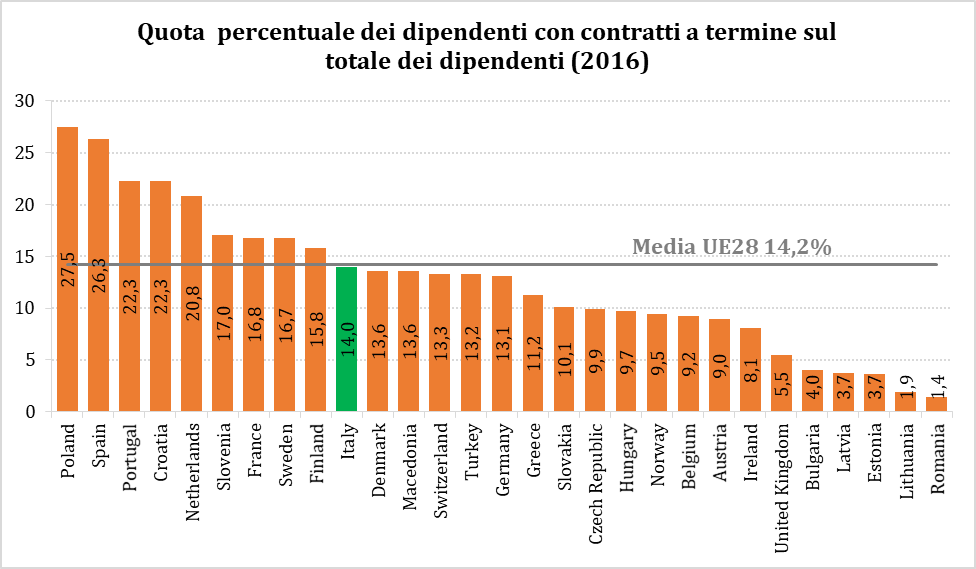

La mia opinione è che, sfortunatamente, l’Italia non possa permettersi di scegliere: siamo, insieme al Belgio, l’unico paese avanzato la cui produttività ristagna da vent’anni. E questo è, insieme a quello del debito pubblico, uno dei problemi capitali del sistema-Italia. Ecco perché, pur rallegrandoci dei nuovi posti di lavoro, non possiamo considerare una buona notizia il fatto che la dinamica dell’occupazione ecceda quella del Pil.

La buona notizia sarebbe che, pur crescendo i posti di lavoro a un ritmo soddisfacente, il Pil crescesse a un ritmo ancora maggiore, rafforzando la nostra competitività.