Crimine e Immigrazione in Italia

1. Introduzione

Da alcuni decenni, e più in particolare dagli anni 1980, studi condotti in quasi tutti i Paesi dell’Europa Occidentale hanno rilevato tassi di criminalità per gli immigrati stranieri significativamente più alti di quelli registrati per la popolazione nativa. Si tratta di risultati almeno in parte sorprendenti, perché studi precedenti condotti negli anni 1950 e 1960 nei Paesi europei di forte immigrazione – Germania, Svizzera, Francia, Belgio e Regno Unito – avevano invece rilevato per gli immigrati stranieri tassi di criminalità sostanzialmente non superiori a quelli dei nativi. Inoltre studi recenti e meno recenti condotti in Paesi non europei caratterizzati da forte immigrazione (Canada, Stati Uniti e Australia) non hanno prodotto dati che possano sostenere la tesi di una particolare propensione alla criminalità da parte degli immigrati stranieri.

Certamente, però, la attuale situazione immigratoria in Europa è peculiare. Negli anni 1990 in media, circa 1,65 milioni di immigrati l’anno hanno raggiunto l’Europa Occidentale. Dal 2001, il flusso di arrivi per anno ha raggiunto e superato i due milioni. Nello stesso periodo gli Stati Uniti – ossia il Paese dell’immigrazione nell’immaginario collettivo – ha ricevuto un flusso immigratorio inferiore: circa un milione per anno. Questo flusso minore e più costante verso gli Stati Uniti è stato anche il risultato di più stretti controlli in quella nazione, che hanno incrementato indirettamente la pressione migratoria verso l’Europa. Pochi tra gli stessi europei sono consapevoli del fatto che è l’Europa oggi la vera terra dell’immigrazione internazionale e che notevoli differenze esistono tra l’Europa e gli Stati Uniti in termini di flussi immigratori. In effetti, l’incremento del flusso immigratorio è stato più forte in Europa che negli altri Paesi interessati dall’immigrazione internazionale. Inoltre, solo una frazione degli immigrati in Europa proviene dall’Europa stessa, dall’America del Nord, dal Giappone, dall’Australia etc., mentre la loro maggior parte – costituita di regola di lavoratori poco qualificati – proviene da Paesi sottosviluppati e culturalmente lontani: cosa considerata per lo più sfavorevole alla loro assimilazione e integrazione. Per di più, una parte non trascurabile dell’attuale immigrazione verso l’Europa è composta da individui su cui non è stato esercitato un effettivo controllo migratorio da parte del Paese ospitante: individui che, sono o sono stati clandestini, irregolari, richiedenti asilo privi dei requisiti per ottenere lo status di rifugiati etc., e che mediamente presentano maggiori problemi di integrazione rispetto a coloro che possiedono un ineccepibile profilo immigratorio. Queste caratteristiche rendono l’immigrazione attuale verso l’Europa diversa anche da quella verso l’Europa Occidentale negli anni 1950 e1960, quando gli immigrati provenivano per lo più dalla stessa Europa, e erano in prevalenza soggetti a controllo migratorio da parte dei Paesi ospitanti. All’interno dell’Europa Occidentale, l’Italia rappresenta un caso critico per più di un aspetto. Paese di emigrazione – e non di immigrazione – fino al 1973, l’Italia aveva, ancora nel 1981, una popolazione immigrata pari a solo il 0,4%. Dagli inizi degli anni 1990 ha avuto però luogo una tumultuosa crescita dei flussi immigratori e, tra il 1995 e il 2005, la popolazione immigrata straniera è passata dall’1,8% al 4,7%, per poi continuare a crescere fino all’8,3% nei dieci anni successivi. Al 2017, l’Italia costituiva il quarto Paese d’Europa, dopo Germania, Regno Unito e Francia, per numerosità della popolazione immigrata dall’estero (6,05 milioni, pari al 10,2% della popolazione residente), cifra che comprende, oltre ai cittadini stranieri, anche gli italiani nati all’estero ritornati in Italia e gli immigrati divenuti cittadini italiani; alla stessa data, l’Italia era, significativamente, il terzo Paese d’Europa dopo Germania e Regno Unito per popolazione straniera (5,07 milioni, pari al 8,4% della popolazione residente), cifra che comprende solo cittadini stranieri e apolidi. Questo rapido e largamente incontrollato incremento del flusso immigratorio – e in particolare della presenza di stranieri – avveniva nonostante l’alto tasso medio di disoccupazione (circa 10% della forza lavoro 1995-2015), l’elevato livello d’ineguaglianza economica (indice Gini = 34,7 contro, ad es. il 31,4 della Germania), la rigidità del mercato del lavoro (OECD Employment Protection Index = 2,8 contro, ad es., l’1,6 del Regno Unito) e il basso livello della libertà economica del Paese (Index of Economic Freedom: 62,5 contro, ad es., il 78,0 del Regno Unito): tutti aspetti sfavorevoli all’integrazione e al benessere economico degli immigrati.

Non sorprendentemente, in Italia, come del resto in gran parte degli altri Paesi d’Europa, il tema dell’integrazione degli immigrati e del loro contributo alla criminalità ha suscitato un acceso dibattito. Questo tema è stato al centro della discussione politica e ha evidentemente pesato sui risultati elettorali dei vari partiti politici tradizionali, anche per via della crescita di nuovi partiti caratterizzati da programmi che prevedono espressamente il controllo dell’immigrazione straniera e la repressione della criminalità ad essa associata. Il dibattito intorno a questi problemi è stato palesemente caratterizzato da una miscela di emozioni e posizioni ideologiche pregiudiziali, a tutto danno della possibilità di una più oggettiva analisi dei fatti e dei rimedi effettivamente attuabili.

Anche tra gli scienziati sociali il dibattito sul tema del legame tra immigrazione e criminalità è stato intenso, e spesso non privo di connotazioni ideologiche. In realtà, le principali teorie criminologiche suggeriscono alti tassi di criminalità nella popolazione straniera immigrata. Così avviene in effetti con gli studi che si inspirano alla cosiddetta anomia e alla deprivazione relativa, che suggeriscono che una società caratterizzata da un’alta pressione culturale verso il successo materiale e contemporaneamente da limitate e ineguali opportunità di raggiungere lecitamente tale obiettivo comporti un’alta propensione al crimine e ad altre forme di devianza: cosicché gli immigrati, che mediamente possiedono modesta istruzione, bassi salari e alto livello di disoccupazione, dispongono di minori opportunità di conseguire il successo con mezzi leciti e costituirebbero conseguentemente un gruppo più propenso alla delinquenza. Nella stessa direzione si muovono gli studi che fanno capo alla cosiddetta teoria economica del crimine, i cui autori, ispirandosi al pensiero di Cesare Beccaria, ritengono che gli individui scelgono liberamente e razionalmente il crimine quando il suo beneficio (il ricavo) è superiore al suo costo (la sanzione). Poiché il beneficio del crimine è calcolato rispetto a quello delle alternative lecite, ci si attende che gli immigrati – carenti di opportunità lecite – abbiano una più alta propensione alla criminalità. Non molto distanti sono gli studi ispirati alla concezione marxista ortodossa del rapporto tra società e crimine. Questi studi suggeriscono che la società capitalistica diffonda valori di egoismo individualistico e che le sue forti diseguaglianze socio-economiche generino risentimento nei sottoprivilegiati. Tutto ciò induce questi ultimi a ricorrere al crimine per conseguire i beni materiali e le soddisfazioni loro negate dal sistema, e genera altresì azioni antisociali, anche prive di utilità economica, dettate da risentimento. Gli immigrati stranieri, proprio perché in larga parte marginali al sistema capitalistico e chiaramente sottoprivilegiati, costituirebbero un gruppo fortemente esposto al rischio di criminalità.

Conclusioni non molto differenti, ma raggiunte da punti di partenza quasi opposti, caratterizzano la cosiddetta teoria del controllo sociale. Gli studi che si rifanno a questa corrente, ritengono che le condizioni di deprivazione assoluta e relativa non siano determinanti per la propensione al crimine, mentre lo sarebbero il controllo sociale esercitato sull’individuo e la minaccia della perdita di relazioni interpersonali e di opportunità sociali e lavorative come conseguenza di aver commesso dei reati. Poiché molti immigrati stranieri, specialmente se di recente immigrazione, hanno scarsi rapporti interpersonali nella società ospitante e dispongono di scarse opportunità sociali e lavorative, anche il controllo sociale su di loro è limitato e la propensione alla criminalità è di conseguenza maggiore.

La principale corrente di pensiero che invece rigetta l’ipotesi di una relazione causale tra immigrazione straniera e crimine è costituita dalla cosiddetta teoria della costruzione sociale della criminalità. In questa corrente di pensiero confluiscono teorizzatori dell’etichettamento del deviante, studiosi radicali neo-marxisti, fautori delle proposizioni antiscientifiche del postmodernismo, e simili. Il comune denominatore di questa corrente consiste nel ritenere che tanto la definizione di ciò che costituisce crimine, quanto la individuazione di chi commette crimini siano espressione del potere. Più in particolare, questa corrente ritiene che coloro che sono comunemente definiti criminali non siano caratterizzati da specifici retroterra criminogeni né da una personale propensione al crimine, ma siano più semplicemente individui che il sistema dominante (tramite le agenzie del controllo sociale, cioè le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria) arbitrariamente seleziona e identifica come tali, sulla base della loro appartenenza a gruppi sociali deboli e marginali, come appunto gli immigrati stranieri. Tale corrente di pensiero rigetta conseguentemente l’ipotesi di utilizzare i dati ufficiali sul crimine come indicatori del fenomeno criminale reale, in quanto considera questi dati come sottoprodotti dell’azione arbitraria delle agenzie di controllo sociale gestite dal sistema dominante. Torneremo nelle conclusioni su questo argomento.

2. Dati

I dati su cui si basa questa indagine provengono dall’Istat (l’Istituto Nazionale Italiano di Statistica)[1] e derivano da due fonti originarie. La prima fonte è costituita dagli archivi delle procure della repubblica. I dati derivati da questi archivi sono stati resi pubblici dall’Istat a cominciare dal 1988: essi permettono quindi una analisi della loro evoluzione nel tempo sin da un periodo che corrisponde ad una prima consistente presenza di immigrati stranieri in Italia. Questi dati si riferiscono sia ai delitti denunciati sia agli individui denunciati, nonché ai condannati in via definitiva. Denunciati e condannati sono suddivisi per origine, con la distinzione fra nati in Italia e provenienti dall’estero. I dati non distinguono invece tra cittadini italiani e stranieri. Ciò comporta che tra gli immigrati denunciati e condannati siano ricompresi, senza distinzione, insieme ai cittadini stranieri, anche i cittadini italiani nati all’estero, il cui numero è peraltro piccolo quando paragonato a quello degli stranieri, nonché gli immigrati stranieri successivamente naturalizzati italiani, il cui numero è decisamente cresciuto dopo il 2012. D’altra parte, i dati delle procure non permettono di distinguere i nati in Italia per origine, cosicché le analisi seguenti devono necessariamente ignorare la quota di immigrati di seconda generazione tra i denunciati e i condannati. Si tratta di una carenza preoccupante dei dati italiani, anche perché le seconde generazioni avranno un peso crescente nel futuro del Paese. Ci si augura che le necessarie informazioni siano rese presto disponibili, in modo da potere affrontare e studiare questo tema in modo non diverso da come si fa in altri Paesi europei.

Una seconda fonte di informazioni su immigrati e criminalità è costituita dai dati provenienti dalle forze dell’ordine e raccolti dal Ministero dell’Interno. I dati non permettono una ricostruzione dell’andamento nel tempo del legame immigrazione-crimine simile a quella possibile con i dati delle procure. I dati delle forze dell’ordine, tuttavia, presentano il vantaggio di distinguere i denunciati secondo la loro cittadinanza, e permettono quindi – almeno per il periodo più recente – di approfondire la situazione riguardante specificamente gli immigrati stranieri. I dati dei denunciati provenienti dalle forze dell’ordine, peraltro, non coincidono numericamente con quelli delle procure. Il sistema della giustizia italiano prevede l’obbligatorietà della azione penale per l’autorità giudiziaria: tuttavia, questa ultima decide di proseguire l’azione penale soltanto nei confronti di una parte dei denunciati, e archivia il resto dei casi. Per questo motivo, i numeri provenienti dalle procure sono inferiori a quelli provenienti dalle forze dell’ordine: i denunciati per i quali l’autorità giudiziaria decide di proseguire l’azione penale rappresentano circa il 60% del numero complessivo dei denunciati da parte delle forze dell’ordine, e sono più propriamente definiti imputati, piuttosto che semplicemente denunciati.

Nei grafici delle pagine seguenti presenteremo le serie storiche basate sui delitti e sugli imputati adulti nati all’estero riportati dalle procure; in seguito, nella Tabella 1, prenderemo in considerazione, per un raffronto, anche i denunciati adulti stranieri (quindi, solo cittadini stranieri e apolidi) riportati dalle forze dell’ordine e i condannati con sentenza definitiva nati all’estero. Nei grafici, mostreremo anche le cifre riguardanti la popolazione di immigrati dall’estero in Italia, popolazione che comprende, come si è detto, oltre agli stranieri, anche gli immigrati con cittadinanza italiana. Si tratta, anche in questo caso, di dati provenienti dall’Istat. Tutte le curve dei grafici sono state trattate con tecnica di livellamento per ridurre il rumore di fondo, ossia le variazioni sul breve periodo.

3. Andamento della criminalità in Italia e coinvolgimento della popolazione immigrata

Per ottenere una rappresentazione soddisfacente della criminalità in Italia e del coinvolgimento in essa della popolazione immigrata, non è necessario esaminare tutti i singoli delitti, cosa che potrebbe essere anche fuorviante. I casi, peraltro non numerosi, di “Ingresso abusivo nel fondo altrui” costituiscono un buon esempio di quanto appena detto. I delitti sempre considerati in ogni rapporto sulla criminalità, e conseguentemente quelli su cui si effettuano di regola le comparazioni internazionali, sono gli omicidi volontari, le violenze sessuali e le rapine. Questi delitti rientrano nella categoria dei delitti di violenza, anche se nel caso della rapina vi è un ulteriore aspetto che ricade nel concetto di delitto contro il patrimonio. Vi sono tuttavia altri delitti particolarmente degni di considerazione o per la loro gravità o per la loro grande diffusione. Questo ultimo aspetto è rilevante, perché delitti molto diffusi comportano un impatto altrettanto diffuso e quindi tendono – con qualche parziale eccezione – a recare danno a una parte considerevole della popolazione. Nelle pagine seguenti, esamineremo quindi anche altri delitti: delitti di violenza, come le lesioni personali volontarie, molto più diffuse degli omicidi, e la violenza, resistenza etc. a pubblico ufficiale, di particolare rilevanza per quanto concerne l’ordine pubblico. Ci occuperemo anche di estorsione e di associazione a delinquere, delitti comunemente ritenuti di significativa gravità. Nel caso dell’associazione a delinquere si tratta di un fatto criminale collegato ad altri delitti, spesso gravi, ma che il codice punisce indipendentemente dal fatto che quei delitti siano stati o no effettivamente commessi, perché ritenuto di per sé in grado di attentare all’ordine pubblico e di generare allarme sociale. Ci occuperemo inoltre di sfruttamento della prostituzione, un delitto comunemente percepito come particolarmente odioso, anche per via degli altri delitti che frequentemente lo accompagnano, quali minacce, estorsioni ed anche lesioni nei confronti delle vittime. Prenderemo in considerazione anche il cosiddetto traffico di droga, un delitto che le leggi penali attuali in Italia considerano della massima gravità (le pene detentive previste sono tra le più severe, arrivando fino a 22 anni di reclusione). A questa lista è opportuno aggiungere il furto, che costituisce il delitto di gran lunga più diffuso e che quindi coinvolge il più grande numero di vittime. Ci occuperemo infine del totale dei delitti, un dato riassuntivo comunemente usato per calcolare il tasso complessivo di criminalità in una nazione. Non prenderemo invece in considerazione i delitti strettamente connessi con il fatto stesso dell’immigrazione, come il “procurare l’ingresso illegale dello straniero”, che può essere compiuto sia da stranieri sia da nativi, o la violazione del “divieto di reingresso dello straniero espulso”, che evidentemente può essere commesso solo dagli stranieri. Si tratta in effetti di delitti che hanno saltuariamente colpito l’attenzione dei cittadini, ma che non possono essere ritenuti effettivamente rilevanti né per gravità né per diffusione.

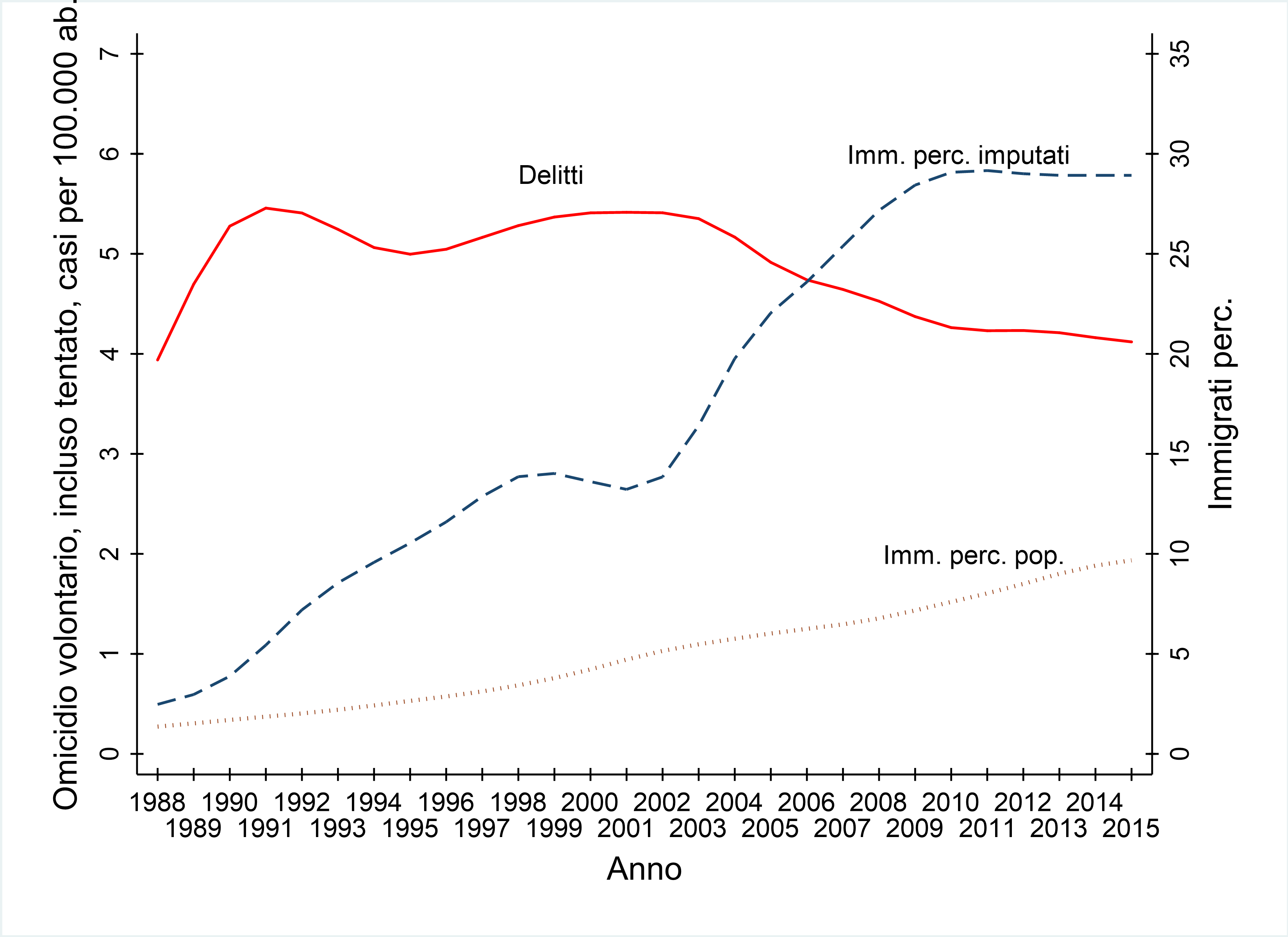

Cominceremo ora con il delitto da sempre percepito come fatto di massima gravità criminale, l’omicidio volontario. La Figura 1 mostra un andamento chiaramente discendente dei casi di omicidio volontario, compiuto e tentato, in Italia, a partire dagli anni 2002-2003. Tale andamento discendente non è una caratteristica dell’Italia: in effetti, gli omicidi volontari mostrano una tendenza alla diminuzione in quasi tutti i Paesi europei nel corso degli ultimi decenni. La percentuale di immigrati tra i denunciati per omicidio in Italia per i quali si è ritenuto di dovere proseguire l’azione penale è invece cresciuta interrottamente fino all’inizio degli anni 2010 ed è chiaramente molto più alta della percentuale di immigrati nati all’estero tra la popolazione residente in Italia.

Figura 1. Evoluzione dei casi di omicidio volontario, incluso tentato, in Italia; percentuale di immigrati dall’estero sul totale degli imputati per questo reato e sul totale della popolazione residente in Italia (anni 1988-2015)

All’aumento percentuale degli immigrati imputati per omicidio volontario corrisponde anche un loro aumento in numero assoluto. Dal 2006 al 2015, ad esempio, gli immigrati denunciati per omicidio in Italia passano da 415 a 530, mentre i denunciati nativi diminuiscono da 1382 a 1160. L’aumento della percentuale di immigrati sul totale dei denunciati per questo reato dipende pertanto non solo dall’aumento del valore assoluto dei denunciati immigrati ma anche dal calo negli ultimi anni degli imputati nativi.

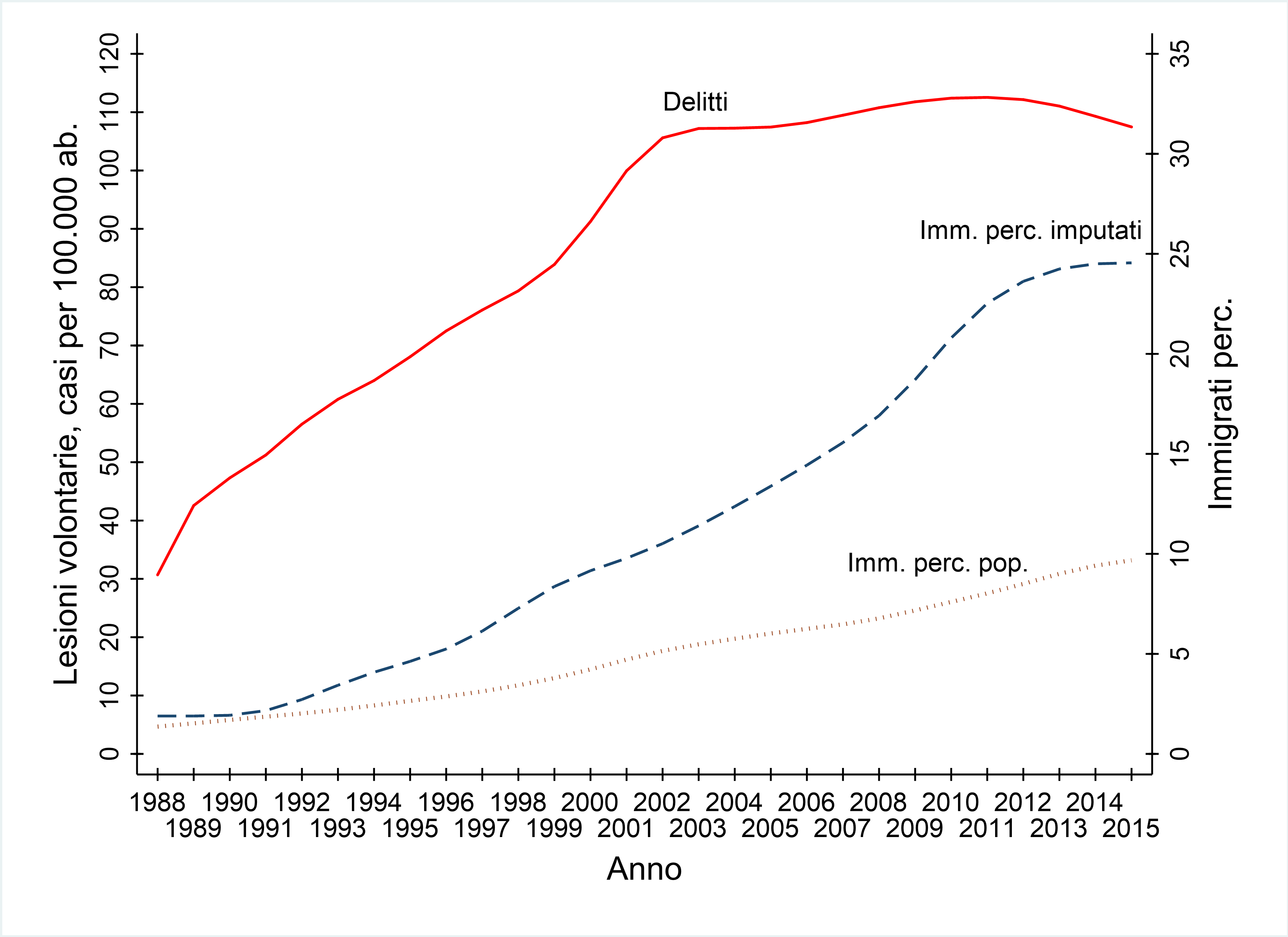

Figura 2. Evoluzione dei casi di lesioni volontarie in Italia; percentuale di immigrati dall’estero sul totale degli imputati per questo reato e sul totale della popolazione residente in Italia (anni 1988-2015)

La Figura 2 mostra la situazione delle lesioni volontarie in Italia. Il loro numero, a differenza di quello degli omicidi volontari, è fortemente aumentato negli ultimi decenni, passando da circa 30 a circa 110 l’anno per 100.000 abitanti. Al tempo stesso è anche notevolmente aumentata la percentuale di immigrati sul totale degli imputati per questo reato, tanto che la curva nel tempo di tale percentuale e la curva dei casi di lesioni mostrano andamenti similari. La percentuale di immigrati sul totale degli imputati per lesioni, per gli ultimi anni di cui abbiamo i dati, è circa 25%, leggermente inferiore a quella degli immigrati imputati per omicidio volontario. Anche il numero degli immigrati imputati per lesioni volontarie in Italia è cresciuto nel tempo e, nel periodo qui considerato (quasi tre decenni) è passato da circa 400 per anno a circa 11.000. È peraltro interessante notare che anche il numero dei nativi imputati per lesioni volontarie è cresciuto notevolmente e, nello stesso arco di tempo, è passato da circa 25.000 a circa 35.000 per anno. Le lesioni volontarie sono solo in relativamente piccola parte (un quarto dei casi) attribuite a ignoti. Ciò significa che gli imputati per lesioni volontarie coprono gran parte dei casi di lesioni noti alla giustizia. Si può in conclusione affermare che il forte aumento delle lesioni registrate in Italia sia dovuto a un incremento del contributo dato a questo reato tanto dagli immigrati (anche per la loro aumentata incidenza sulla popolazione residente in Italia) quanto dai nativi.

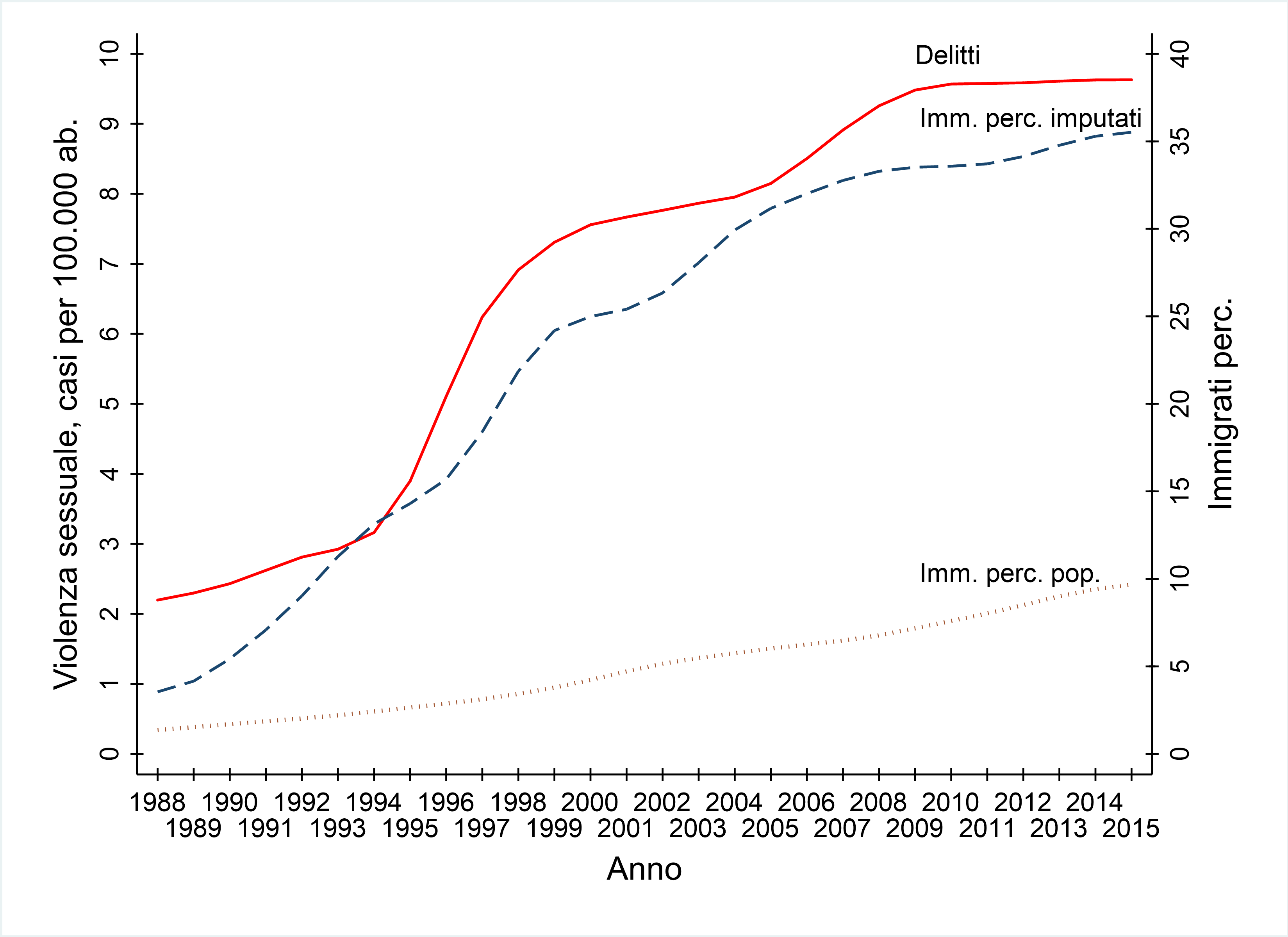

Figura 3. . Evoluzione dei casi di violenza sessuale in Italia; percentuale di immigrati dall’estero sul totale degli imputati per questo reato e sul totale della popolazione residente in Italia (anni 1988-2015)

Esaminando il grafico dell’evoluzione dei casi di violenza sessuale in Italia (Figura 3), si ha l’impressione che il forte aumento dei casi di questo reato – che, nel periodo considerato, sono passati da poco più di 2 a quasi 10 per 100.000 abitanti – sia strettamente associato alla parallela evoluzione della percentuale di immigrati imputati per questo reato. In effetti, le due curve – quella dei casi di violenza sessuale e quella della incidenza degli immigrati sul totale imputati di violenza sessuale – sembrano procedere pari passu. Riteniamo peraltro che sia bene approfondire la materia. Nel triennio 1995-97, all’inizio del periodo di forte crescita delle violenze sessuali, gli imputati nativi sono 1713 e nel triennio 2013-15 sono 1949, mentre gli imputati immigrati aumentano da 317 a 1050. Basandosi sulle cifre riguardanti gli imputati, e tenendo conto del fatto che i casi di violenza sessuale attribuiti a soggetti noti sono oltre la metà del totale dei casi di questo reato conosciuti alla giustizia, si può pertanto ritenere che il vasto aumento delle violenze sessuali registrate in Italia sia associato sia ad un crescente contributo a questo reato da parte dei nativi, sia, ma in maggior misura, alla crescita del contributo degli immigrati.

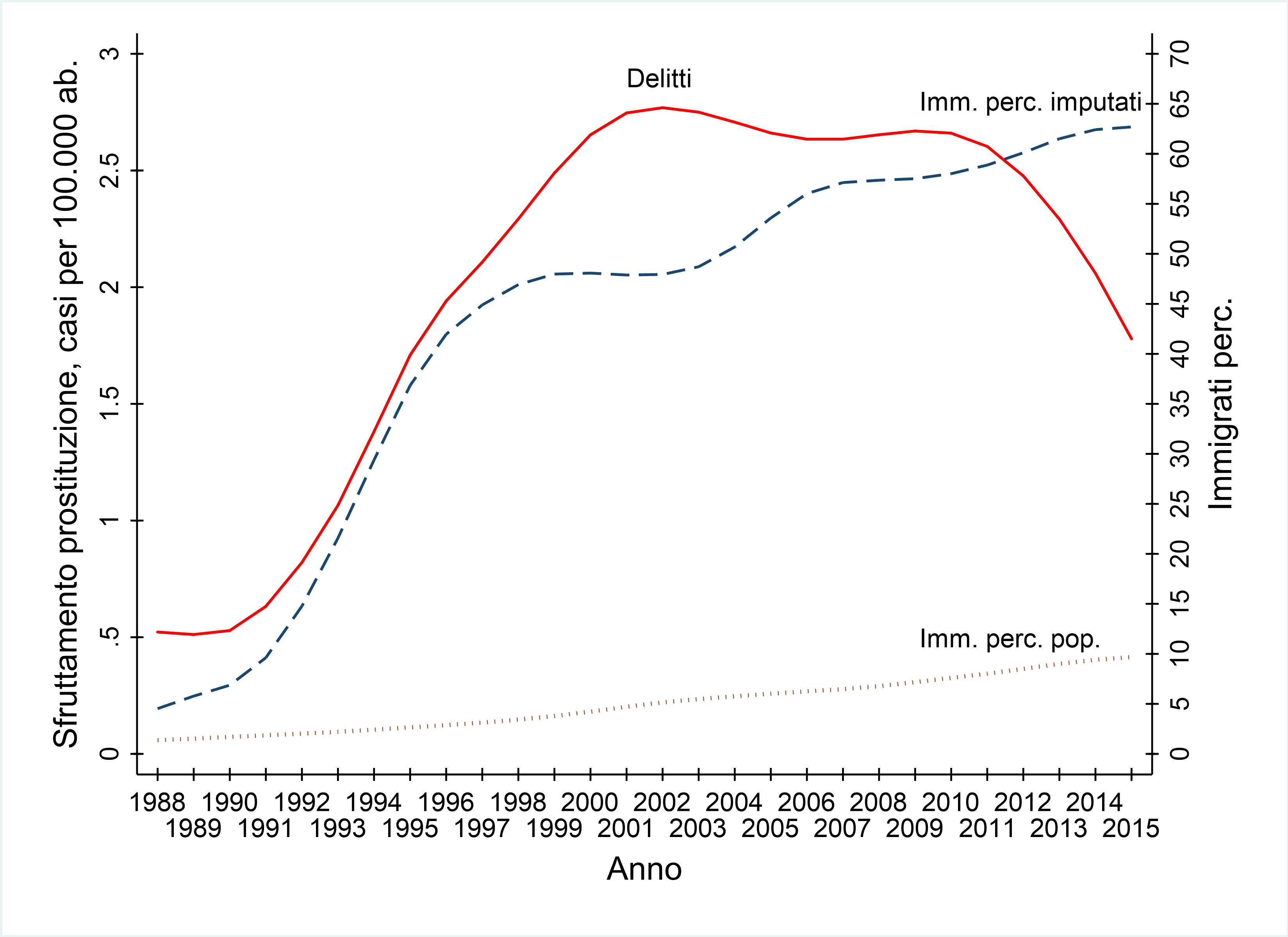

Figura 4. Evoluzione dei casi di sfruttamento della prostituzione in Italia; percentuale di immigrati dall’estero sul totale degli imputati per questo reato e sul totale della popolazione residente in Italia (anni 1988-2015)

La Figura 4 mostra la situazione riguardante i casi di cosiddetto “sfruttamento della prostituzione”, casi che si riferiscono in effetti ad una più ampia fattispecie penale che criminalizza “chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui” (Legge 20 feb. 1958, n. 75). Dalla Figura, si possono agevolmente notare alcuni fatti: negli anni più recenti, gli immigrati costituiscono quasi i due terzi degli imputati, raggiungendo la percentuale più alta tra i reati di maggior gravità o diffusione; per gran parte del periodo in esame vi è stata una crescita parallela della percentuale degli immigrati imputati e del numero dei casi registrati di sfruttamento della prostituzione. I casi di sfruttamento si sono quintuplicati nel corso degli anni, passando da 0,5 a 2.5-2,8 agli inizi degli anni 2000, per poi stabilizzarsi e decrescere lievemente. Gli imputati nativi per sfruttamento passati da circa 400 l’anno all’inizio del periodo a 700 circa agli inizi degli anni 2000 e sono poi diminuiti lievemente. Gli imputati immigrati, invece, sono passati da valori omeopatici all’inizio del periodo a circa 600 all’inizio degli anni 2000 e hanno poi continuato ad aumentare fino a circa 1.000 alla metà degli anni 2010. Il reato di sfruttamento della prostituzione è del resto caratterizzato da un assai limitato numero di casi attribuiti a ignoti: solo un quarto circa del totale dei casi registrati. I soggetti imputati coprono pertanto gran parte dei casi di questo reato conosciuti alla giustizia. Si può quindi ritenere che l’aumento complessivo dei casi di sfruttamento della prostituzione registrati in Italia sia associato soprattutto alla crescita del contributo a questo reato dato dagli immigrati, e che la più recente stabilizzazione e poi riduzione dei casi sia associata a un declino del contributo dei nativi, contributo che era stato peraltro anch’esso crescente fino agli anni 2000.

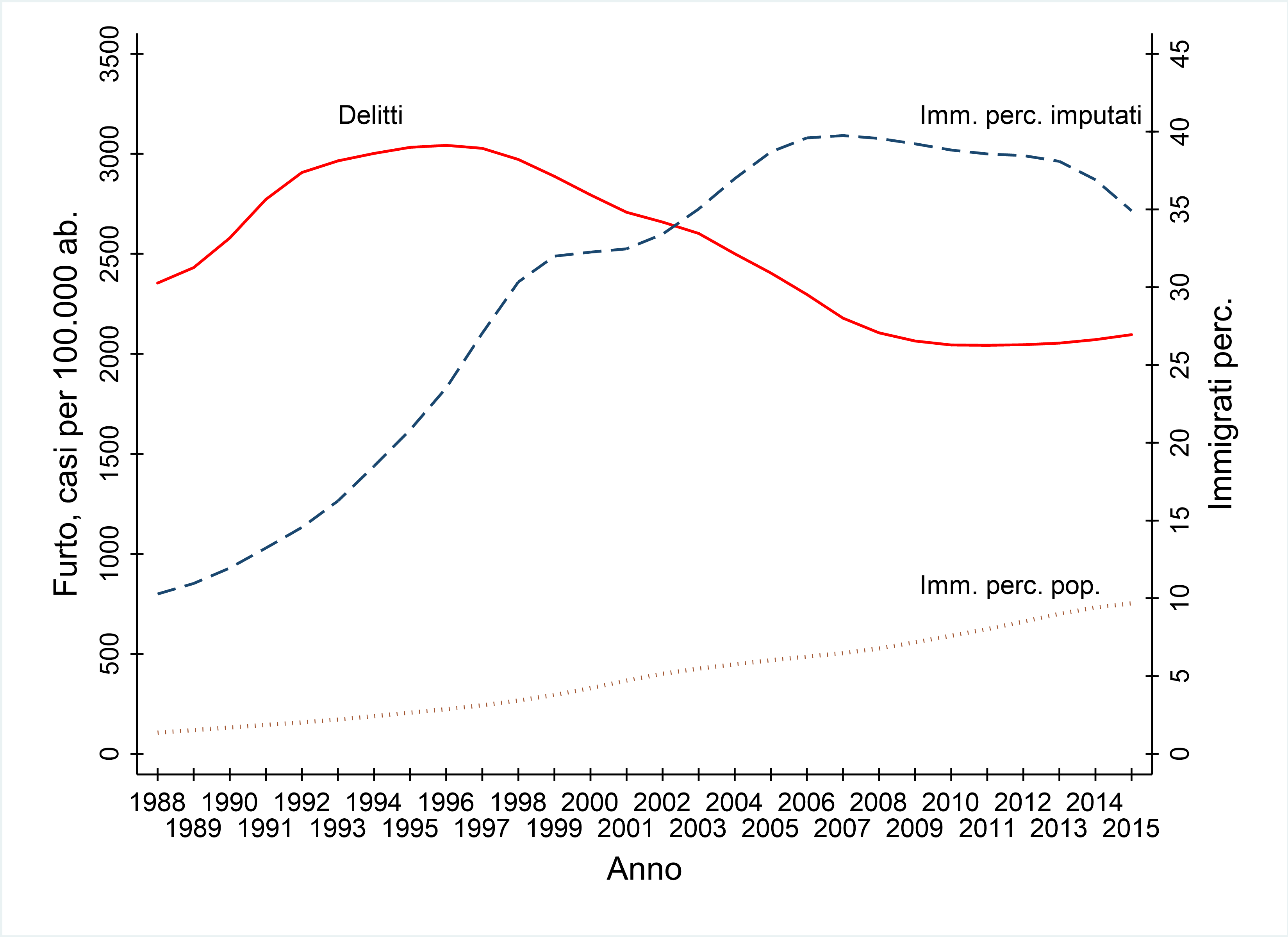

Figura 5. Evoluzione dei casi di furto in Italia; percentuale di immigrati dall’estero sul totale degli imputati per questo reato e sul totale della popolazione residente in Italia (anni 1988-2015)

Il quadro mostrato dalla Figura 5, riguardante l’evoluzione dei casi di furto in Italia, si presenta a prima vista come notevolmente differente da quello delle lesioni, delle violenze sessuali e dello sfruttamento della prostituzione e invece più simile a quello degli omicidi volontari. I tassi di furti registrati per popolazione residente sono, alla fine del periodo esaminato, simili a quelli registrati all’inizio e inferiori ai tassi massimi registrati intorno alla metà degli anni 1990. La percentuale di immigrati tra gli imputati per furto cresce nel contempo in modo evidente e si assesta negli anni più recenti tra il 35 e il 40%. Il numero di immigrati imputati cresce corrispondentemente nell’arco di tempo considerato e passa da circa 6.000 a 20.000 e più. Il numero dei nativi imputati, invece, nello stesso arco di tempo, decresce e passa da circa 50.000 a circa 37.000. Per quanto il numero di imputati per furto sia piccolo rispetto al numero totale di casi di furto registrati, si può avanzare l’ipotesi che la diminuzione dei tassi di furto negli anni più recenti sia l’effetto di un minore contributo dato a questo reato dai nativi.

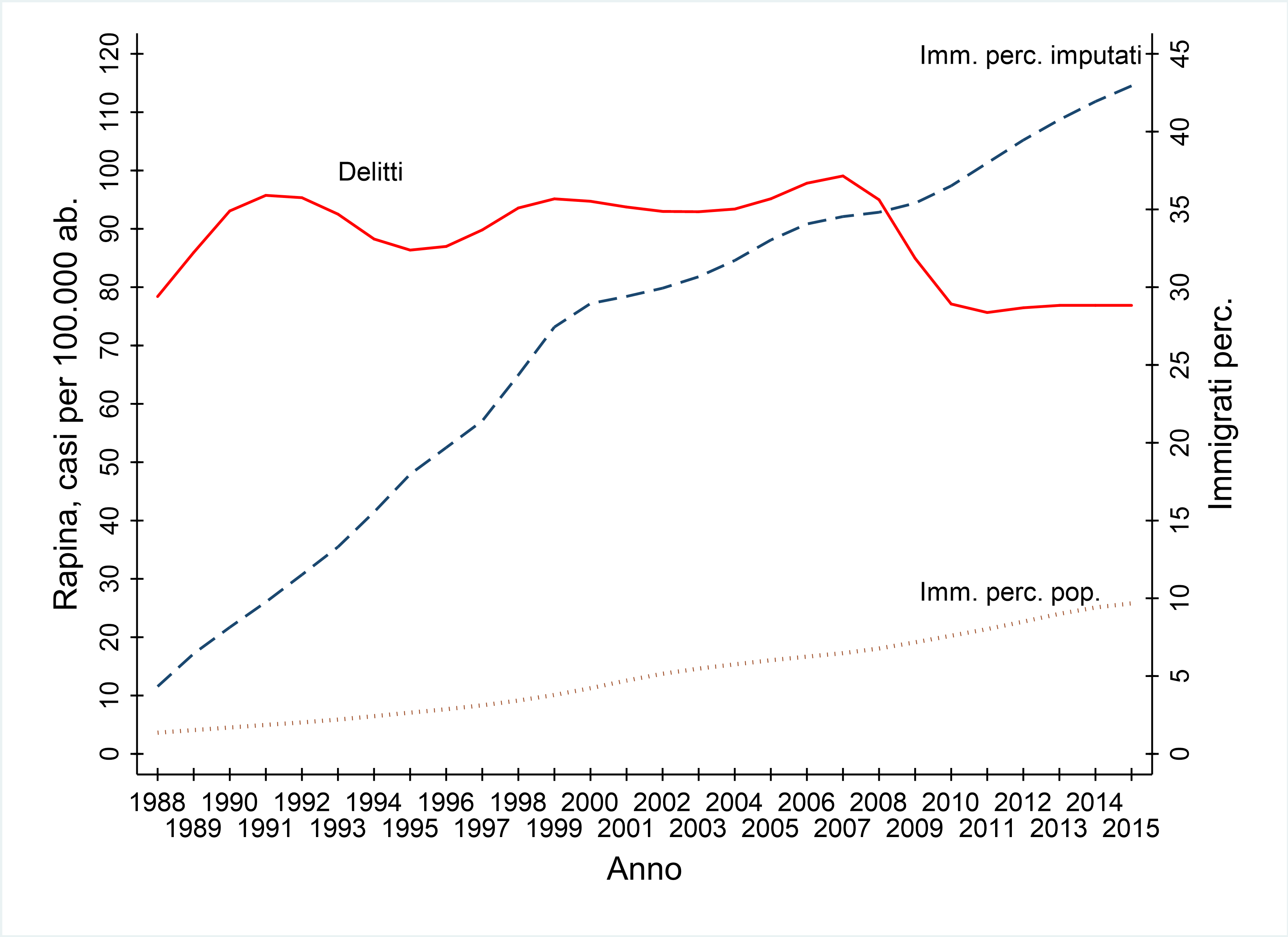

Figura 6. Evoluzione dei casi di rapina in Italia; percentuale di immigrati dall’estero sul totale degli imputati per questo reato e sul totale della popolazione residente in Italia (anni 1988-2015)

La Figura 6, che presenta l’andamento complessivo dei casi di rapina in Italia, segnala una loro diminuzione negli anni più recenti, simile a quella dei furti e degli omicidi e in contrasto coll’andamento delle lesioni, delle violenze sessuali e dello sfruttamento della prostituzione. A fronte di questa flessione dei casi di rapina noti alla giustizia, si nota un incremento quasi lineare nel tempo della percentuale di immigrati imputati per questo reato: percentuale che si avvicina al 45% del totale imputati. Il numero di immigrati imputati cresce corrispondentemente nel tempo da circa 300 a più di 4.000 per anno, mentre quello dei nativi imputati scende lievemente da circa 6.500 a 5.700 per anno.

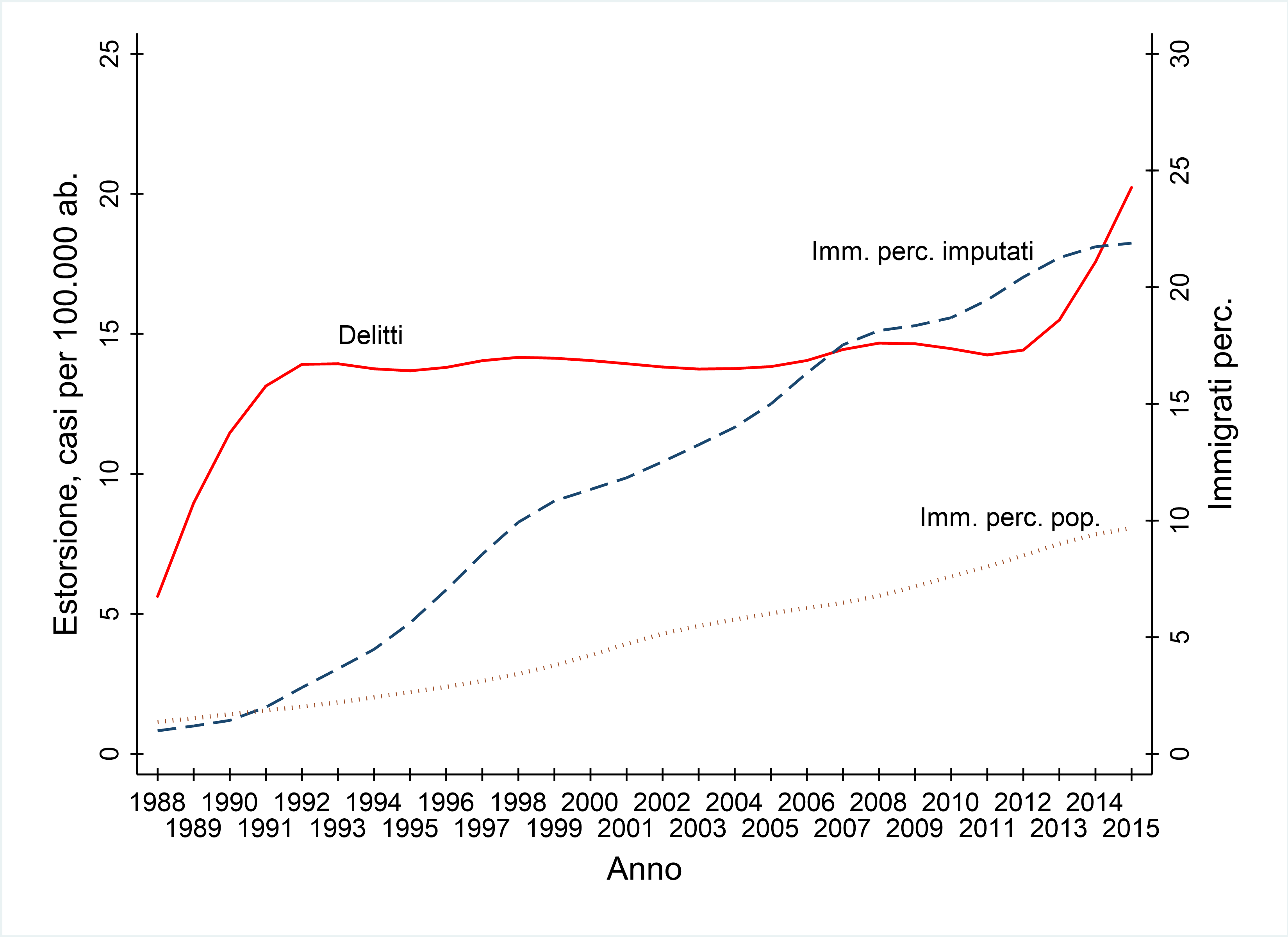

Figura 7. Evoluzione dei casi di estorsione in Italia; percentuale di immigrati dall’estero sul totale degli imputati per questo reato e sul totale della popolazione residente in Italia (anni 1988-2015)

La Figura 7 mostra l’evoluzione dei casi di estorsione in Italia. La curva riguardante questi reati presenta un andamento sinusoidale, caratterizzato da una rapida crescita nel periodo iniziale, un lungo periodo di stabilità e una nuova crescita negli anni più recenti. La percentuale di immigrati imputati per questo reato cresce invece in modo piuttosto costante nel tempo, ma raggiunge negli anni più recenti dei valori massimi comunque inferiori a quelli registrati dagli immigrati per tutti i precedenti reati. Il numero di immigrati imputati per estorsione passa, nel periodo considerato, da meno di 50 a 1.200-1.300 per anno. Il numero dei nativi imputati per estorsione è nel periodo iniziale di circa 400 l’anno, raggiunge poi rapidamente valori massimi intorno ai 700 per anno, si mantiene su tali livelli per molti anni, e poi decresce negli ultimi anni.

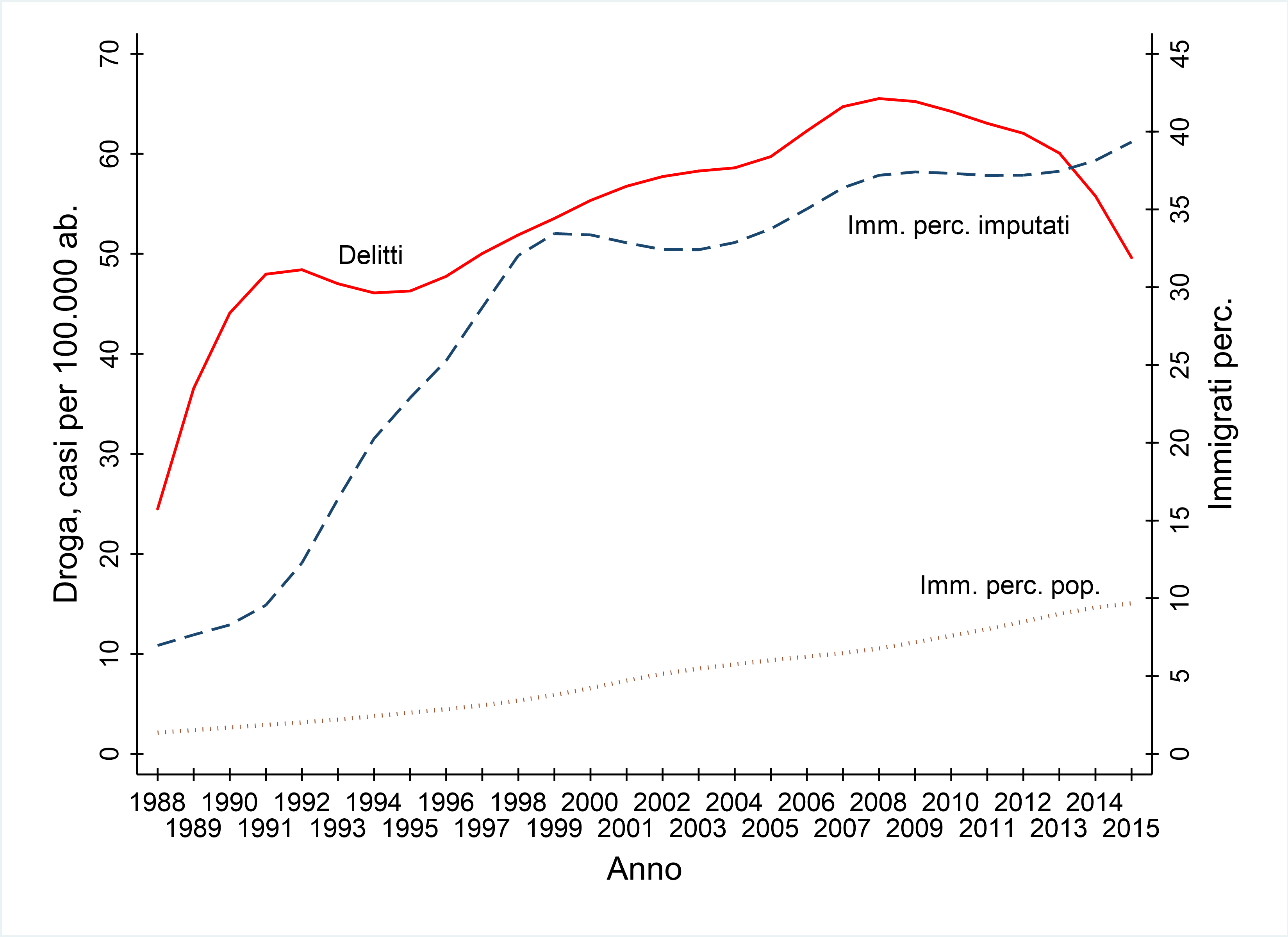

Figura 8. Evoluzione dei casi di traffico di droga in Italia; percentuale di immigrati dall’estero sul totale degli imputati per questo reato e sul totale della popolazione residente in Italia (anni 1988-2015)

La Figura 8 mostra l’evoluzione dei casi del “traffico di droga” in Italia: più propriamente, secondo il D.P.R. 309 del 1990, i casi di violazione delle norme disciplinanti “produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope”. La curva dei casi di traffico di droga mostra una rapida ascesa alla fine degli anni 1980; un lungo periodo di crescita mediamente più contenuta e una flessione negli anni più recenti. La percentuale di immigrati sul totale degli imputati cresce rapidamente quasi fino alla fine degli anni 1990, poi più lentamente, raggiungendo peraltro valori intorno al 40%, quindi simili a quelli del furto, ma inferiori a quelli della rapina e, di molto, a quelli dello sfruttamento della prostituzione. Il numero degli immigrati imputati parte negli anni 1980 da circa 2.000 per anno; raggiunge il suo massimo nel 2008 (15.000 immigrati imputati) e decresce poi fino a circa 12.000 imputati per anno. Il numero dei nativi imputati per traffico di droga, già alto negli anni 1980 (circa 27.000 imputati per anno), cresce successivamente e poi decresce negli anni più recenti fino a circa 18.000 imputati per anno. La flessione, registrata dal 2009, della curva dei casi di traffico di droga conosciuti alla giustizia sembra essere associata più al decrescente contributo dei nativi che a quello – peraltro anche esso decrescente – degli immigrati.

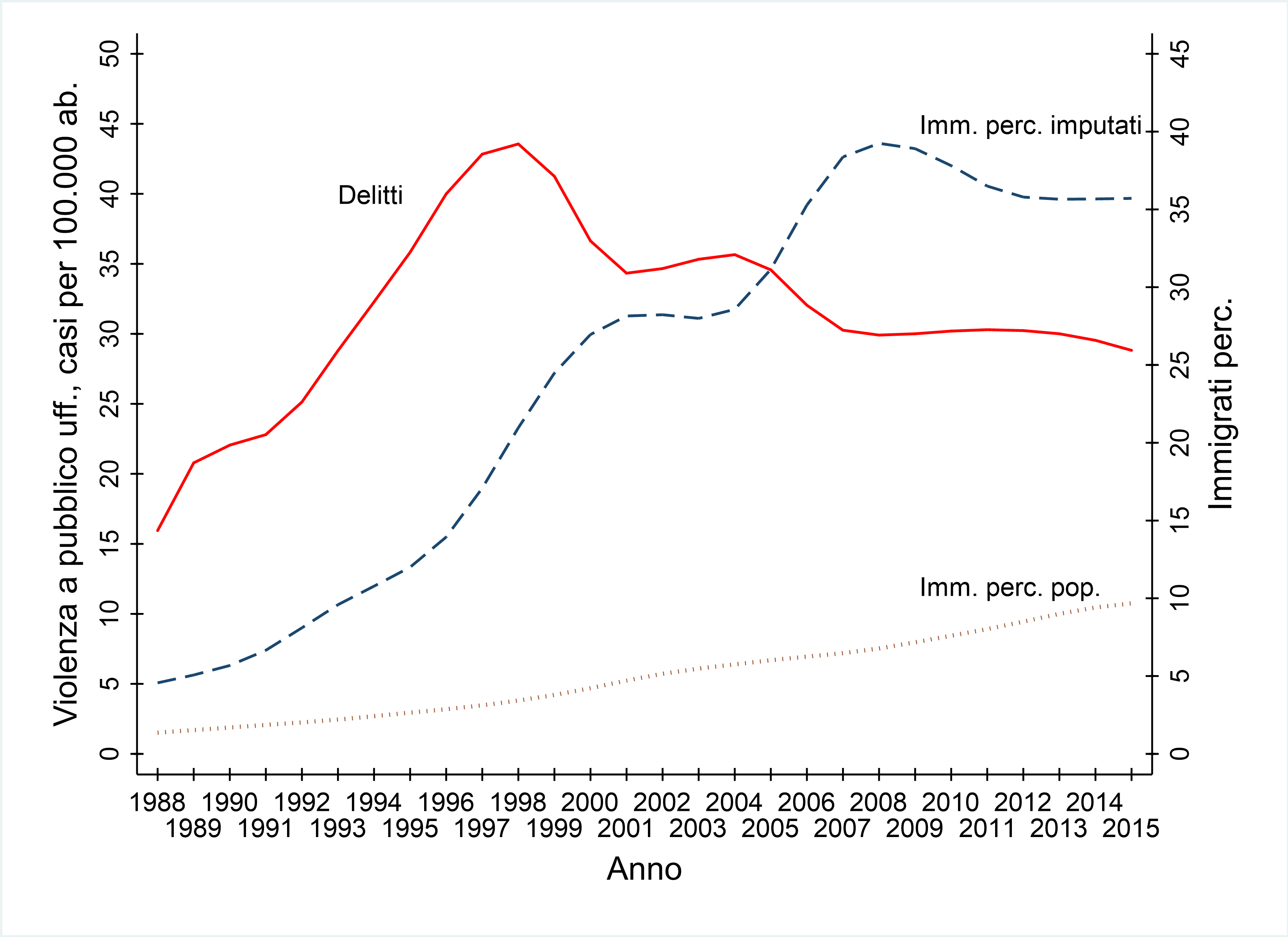

Figura 9.. Evoluzione dei casi di violenza etc. a pubblico ufficiale in Italia; percentuale di immigrati dall’estero sul totale degli imputati per questo reato e sul totale della popolazione residente in Italia (anni 1988-2015)

La Figura 9 mostra l’evoluzione dei casi di violenza a pubblico ufficiale in Italia: una etichetta che in effetti copre più specifiche fattispecie, ossia violenza, minaccia, resistenza e oltraggio. Si può notare una forte crescita del tasso di violenze fino verso la fine degli anni 1990; successivamente, vi è stato un chiaro, anche se meno accentuato, declino. La percentuale di immigrati sul totale degli imputati per questo reato è aumentata fino alla fine degli anni 2000. Il numero degli immigrati imputati per questo reato è passato da circa 700 per anno all’inizio del periodo (un numero considerevole, considerato che a quel tempo solo furto e traffico di droga registravano un numero superiore di immigrati imputati), a un massimo di 6.000 circa alla fine degli anni 2000 ed è poi sceso a circa 4.400 negli anni più recenti. Il numero dei nativi imputati parte da circa 14.000 per anno, cresce fino alla fine degli anni 1990 ed è poi diminuito fino alla cifra, relativamente modesta, di circa 8.000 per anno. Si ha quindi l’impressione che la diminuzione del tasso di violenze a pubblico ufficiale, iniziata alla fine degli anni 1990 sia associata al parallelo declino del contributo dato a questo reato dai nativi, al quale negli anni più recenti si è aggiunto il declino anche del contributo degli immigrati.

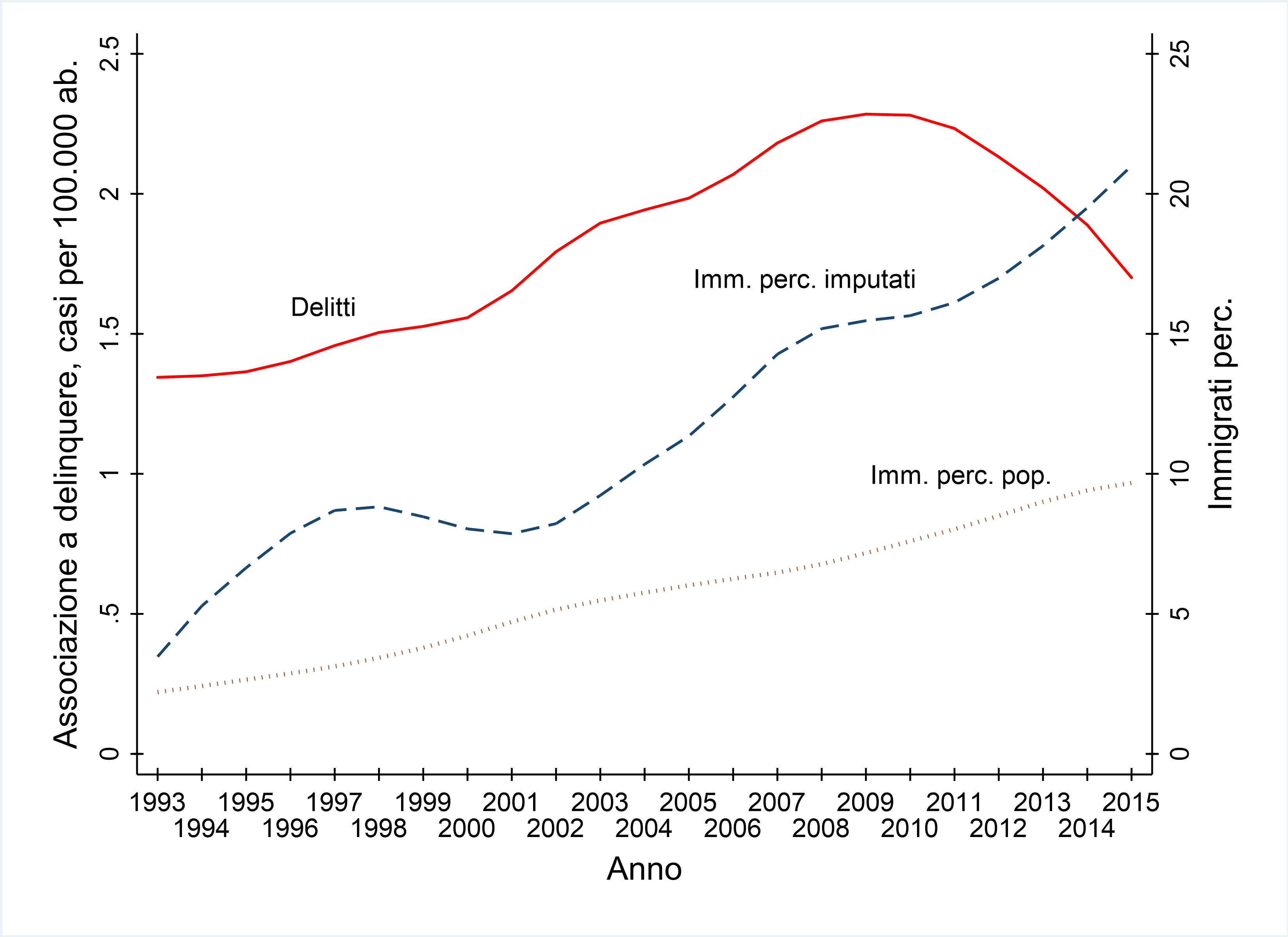

Figura 10. Evoluzione dei casi di associazione a delinquere in Italia; percentuale di immigrati dall’estero sul totale degli imputati per questo reato e sul totale della popolazione residente in Italia (anni 1993-2015)

La Figura 10 mostra l’andamento dei casi di associazione a delinquere in Italia. L’incidenza di questo reato è bassa: si tratta in effetti del reato con il più piccolo numero medio di casi per anno tra tutti i reati presi in considerazione in queste pagine. Il tasso dei casi di associazione a delinquere per 100.000 abitanti è infatti in Italia inferiore anche a quello dei casi di sfruttamento della prostituzione, che in assoluto non è certo alto. Il reato di associazione a delinquere è peraltro un reato di rilevante gravità, come già notato, ed è per questo che ce ne occupiamo qui. Il tasso di casi di associazione a delinquere mostra un andamento crescente fino al 2008 e poi decrescente. La percentuale di immigrati imputati è invece ancora cresciuta, pur raggiungendo valori massimi abbastanza modesti, rispetto a quelli registrati per gli altri reati qui considerati. L’associazione a delinquere è il reato per cui si registra la più bassa percentuale di immigrati imputati. Il numero assoluto di immigrati imputati per questo reato, da circa 200 nel 1993 (primo anno per cui sono disponibili dati), ha raggiunto i 550-600 immigrati imputati per anno alla fine del periodo. Il numero dei nativi imputati per associazione a delinquere, partendo invece da valori intorno a 3.000 per anno, ha raggiunto il massimo di circa 4.000 tra il 2007 e il 2009, ed è poi sceso a circa 2.000 alla fine del periodo. Considerato anche che l’associazione a delinquere è, tra i delitti qui considerati, quello con la minore percentuale di responsabili ignoti (20% circa), l’andamento discendente dei casi di associazione a delinquere negli anni più recenti sembra essere associato con l’andamento parimenti discendente del numero dei nativi che ne sono stati imputati.

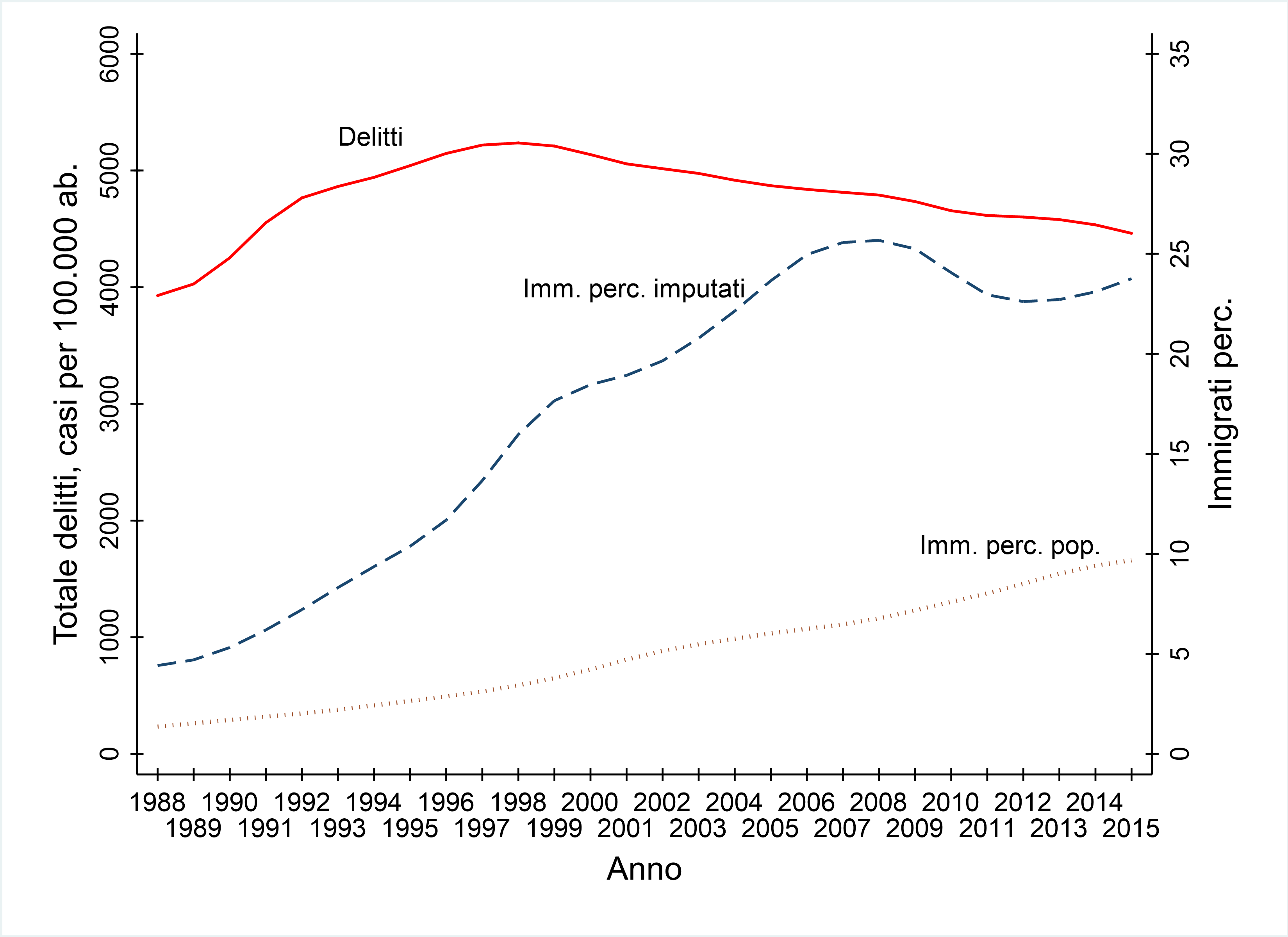

Figura 11. Evoluzione del totale delitti in Italia; percentuale di immigrati dall’estero sul totale degli imputati per questo reato e sul totale della popolazione residente in Italia (anni 1988-2015)

La Figura 11 mostra l’andamento della somma totale di tutti i delitti registrati dalla giustizia in Italia. Dopo una lieve crescita fino alla fine degli anni 1990, il totale dei delitti presenta una costante, se pur modesta, diminuzione. La percentuale di immigrati imputati per qualsiasi tipo di delitto cresce abbastanza costantemente fino al 2008 (26% del totale imputati), poi decresce lievemente. Il numero degli immigrati imputati per qualsiasi tipo di delitto, che era di circa 20.000 per anno alla fine degli anni 1980, ha raggiunto il massimo nel 2009 (147.000) ed è sceso negli anni seguenti a circa 130.000 per anno. Il numero dei nativi imputati per qualsiasi tipo di delitto, che era di circa 450.000 per anno, è sceso a circa 420.000 all’inizio degli anni 2000 ed è ritornato intorno al numero iniziale alla fine del periodo esaminato.

4. Indice relativo di incriminazione degli immigrati in Italia

Nei grafici che precedono abbiamo potuto notare come la percentuale di immigrati imputati per i vari delitti è sempre più alta della percentuale di immigrati nella popolazione residente, ma varia a seconda dei delitti. È pertanto opportuno misurare ora con più precisione tale sovra-rappresentazione degli immigrati tra gli imputati. Un modo usuale per procedere con la misurazione di questa sovra-rappresentazione consiste nel calcolare il tasso di immigrati imputati per popolazione immigrata (ossia, numero di immigrati imputati per anno, per ogni 100.000 immigrati residenti nel Paese). Il risultato deve essere poi confrontato con un altro valore, costituito comunemente dal tasso dei nativi imputati (numero nativi imputati per anno per 100.000 nativi residenti).

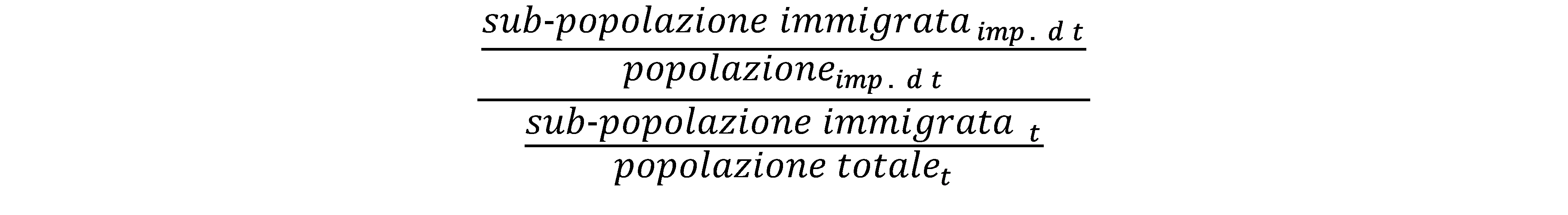

Fin dagli anni 1990, tuttavia, per misurare tale sovra-rappresentazione abbiamo ideato e applicato una diversa procedura, che si presta bene a misurare l’incidenza relativa, nella popolazione immigrata, degli imputati, così come dei denunciati, dei condannati e degli entrati in carcere. La procedura di cui parliamo presenta il vantaggio di produrre un risultato il cui valore numerico è intuitivo e non ha bisogno di essere paragonato ad altro valore, ad esempio, quello riguardante la popolazione nativa, come avveniva nel caso prima descritto dei tassi di immigrati imputati. La procedura in questione consiste in un indice che misura l’incidenza relativa di un fenomeno in una sotto-popolazione, come nell’esempio seguente:

dove sub-popolazione immigrataimp. d t sono qui gli immigrati che sono parte della popolazione di imputati (imp.) per un certo delitto d, nell’anno o negli anni di riferimento t; sub-popolazione immigrata sono gli immigrati che sono parte della popolazione totale, ossia della popolazione residente in Italia.

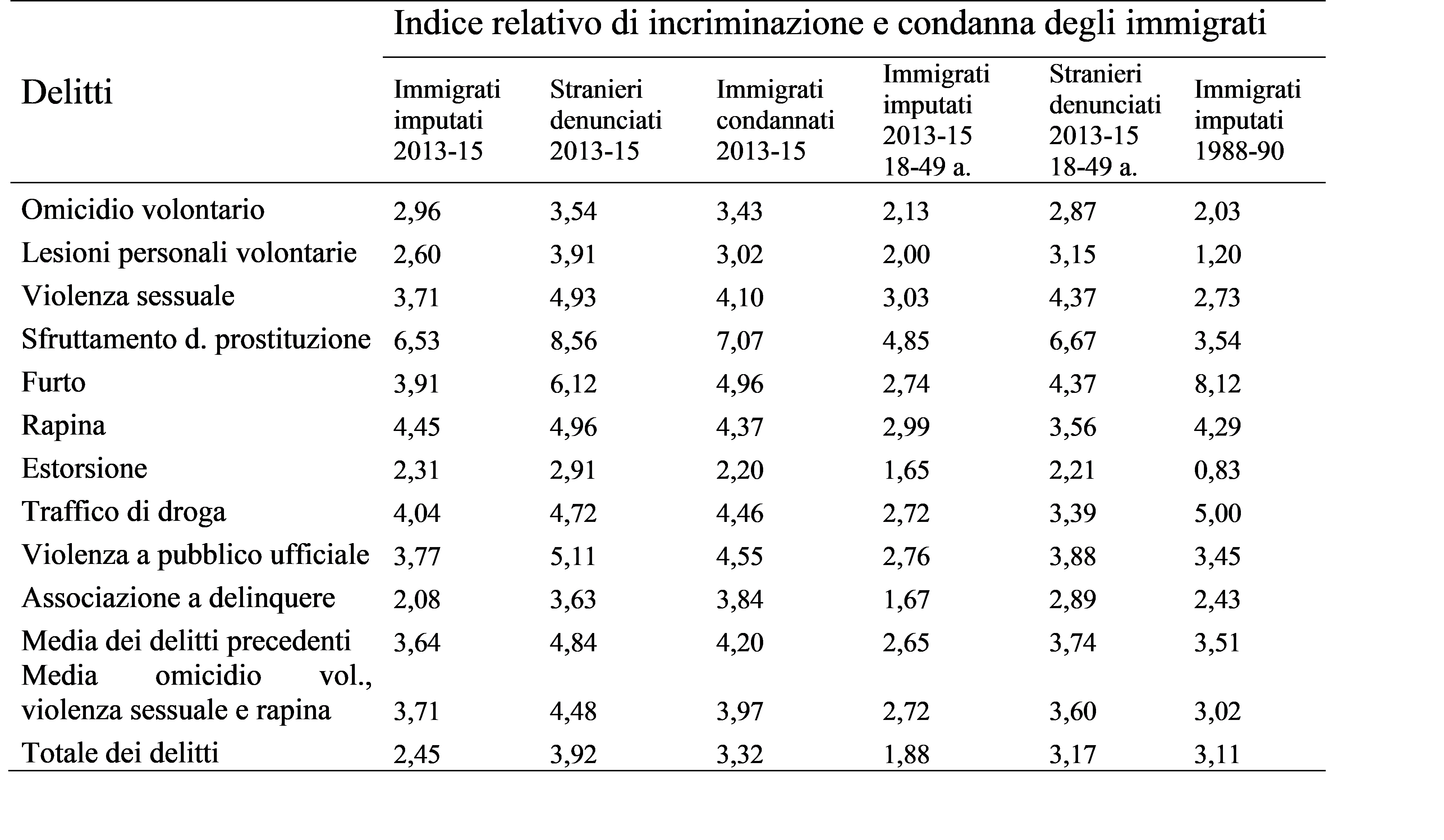

La Tabella 1 mostra i risultati ottenuti applicando l’indice relativo di incriminazione degli immigrati in Italia ai dati già presentati nelle pagine precedenti. La stessa Tabella 1 mostra anche l’indice calcolato per la sola popolazione straniera, escludendo quindi gli immigrati in possesso di cittadinanza italiana: in questo caso si tratta dei dati riguardanti i denunciati da parte delle forze dell’ordine, in quanto solo queste ultime – come già detto – forniscono informazioni sulla cittadinanza degli individui denunciati. Come si è avuto modo di notare nella sezione Dati, le informazioni provenienti dalle forze dell’ordine sono disponibili solo per gli anni più recenti. La Tabella 1 presenta inoltre l’indice relativo di condanna degli immigrati in Italia. Si tratta in questo caso di immigrati dall’estero che hanno subito una condanna definitiva dalla giustizia italiana.

Calcoli come quelli della Tabella 1 presentano – è opportuno dirlo – alcune potenziali criticità. La prima deriva dal fatto che la componente maschile e quella femminile della popolazione non contribuiscono in modo uguale alla criminalità complessiva: il contributo della componente maschile è di gran lunga superiore a quello della componente femminile, che concorre a solo il 18% circa del totale degli imputati in Italia. Nella popolazione immigrata vi sono gruppi nazionali – come quelli provenienti in particolare da Paesi a prevalente religione islamica – in cui la componente maschile è largamente superiore a quella femminile. Se non si tenesse conto di questa caratteristica di genere, un’eventuale sovra-rappresentazione di questi gruppi nazionali tra gli imputati per delitti risulterebbe viziata. Si deve però tenere presente che in Italia, insieme ai gruppi nazionali con una maggiore incidenza maschile, vi sono gruppi nazionali – come quelli provenienti da diversi Paesi dell’Europa dell’Est – con una maggiore incidenza femminile. I due quadri contrapposti si bilanciano, cosicché nella popolazione immigrata totale in Italia la componente maschile e quella femminile si equivalgono sostanzialmente, così come avviene nella popolazione nativa. Il problema degli squilibri demografici di genere non sussiste se si prende in esame la popolazione immigrata nel suo insieme – come fatto in queste pagine – mentre sussiste se si prendono in esame i singoli gruppi nazionali.

Una seconda potenziale criticità deriva dal fatto che calcoli come quelli della Tabella 1 hanno difficoltà a tenere conto degli immigrati in condizione di irregolarità, cioè degli immigrati o entrati clandestinamente in Italia o restatici dopo la scadenza del permesso di soggiorno e del visto. La difficoltà a tenere conto di questa componente discende inevitabilmente dal fatto che si tratta di componente nascosta, per la quale esistono solo stime: tra il 2016 e il 2017, la componente irregolare era stimata all’8% circa della popolazione immigrata totale. Sappiamo, da indagini peraltro parziali, che la componente irregolare dell’immigrazione sembra essere decisamente sovra-rappresentata tra gli individui imputati. Il nostro indice tiene già conto al numeratore di questa componente irregolare, dal momento che il numero degli immigrati imputati registrati dal sistema giustizia italiano comprende regolari e irregolari (senza peraltro distinguerli), ma non ne tiene conto al denominatore. Se aggiungessimo la cifra stimata degli irregolari sia alla popolazione immigrata ufficiale sia alla popolazione residente in Italia, l’indice relativo di incriminazione degli immigrati dall’estero per, ad esempio, il totale dei delitti, passerebbe corrispondentemente da 2,45 a 2,28 e, nel caso dei soli stranieri, da 3,92 a 3,60: un cambiamento che non modifica sostanzialmente i risultati ottenuti sulla base dei più oggettivi dati ufficiali sulla immigrazione in Italia.

La terza criticità consiste nel fatto che la popolazione immigrata è più concentrata – rispetto a quella nativa – in particolari classi di età: quelle dei giovani adulti e degli adulti. Il problema è che proprio queste classi di età forniscono un maggiore contributo al fenomeno criminale, in Italia come negli altri Paesi. Non sorprendentemente, solo una piccola percentuale degli imputati è composta da anziani. La classe di età 18-49 anni comprende in particolare circa tre quarti di tutti gli imputati in Italia per i principali delitti qui considerati. Se non si tiene conto di questo, l’indice relativo di incriminazione rischia di fornire un’immagine non del tutto realistica della situazione. Alle cifre dell’indice relativo di incriminazione calcolato secondo la formula prima indicata, abbiamo aggiunto un nuovo calcolo in cui al numeratore vi è la percentuale di immigrati, imputati o denunciati, nella sola classe di età 18-49 anni, rispetto al totale della popolazione imputata o denunciata della stessa classe di età, e al denominatore la percentuale di immigrati nella classe di età 18-49 anni rispetto al totale della popolazione della stessa classe di età residente in Italia.

Tabella 1. Indice relativo di incriminazione e di condanna degli immigrati in Italia per i vari delitti: indice per gli immigrati dall’estero imputati; indice per i soli cittadini stranieri denunciati; indice per gli immigrati dall’estero condannati; indici degli immigrati per la sola classe di età 18-49 anni; anni di riferimento 2013-15 e 1988-90

Detto ciò, si possono avanzare alcune considerazioni sui valori che risultano dall’indice relativo di incriminazione. La Tabella 1 ci dice che, per quanto riguarda gli immigrati dall’estero, inclusi i cittadini italiani, l’indice per il totale delitti è pari a circa 2,5: il che significa che gli immigrati sono due volte e mezzo più numerosi tra gli imputati rispetto alla loro numerosità nella popolazione residente in Italia. Per i delitti di particolare gravità o diffusione che abbiamo selezionato, la media è superiore: 3,6. Per i tre delitti che, per la loro gravità, costituiscono la misura usuale della criminalità di una nazione, quella su cui si effettuano di regola le comparazioni internazionali, e cioè omicidio volontario, violenza sessuale e rapina, la sovra-rappresentazione media degli immigrati è 3,7 volte. I valori di sovra-rappresentazione per i singoli delitti sono peraltro decisamente dissimili. Si passa infatti dal valore più basso, quello riguardante l’associazione a delinquere, pari peraltro a 2,1 volte la numerosità degli immigrati nella popolazione residente in Italia, al valore per la rapina, 4,5 volte, fino al valore più alto, quello per lo sfruttamento della prostituzione, delitto nel quale la sovra-rappresentazione degli immigrati è di 6,5 volte.

L’indice per i soli stranieri presenta valori sempre più alti: per il totale delitti, la loro sovra-rappresentazione è poco meno di 4 volte; per la media dei delitti selezionati, è 4,8 volte; per l’omicidio, la violenza sessuale e la rapina, la media è 4,5; per il furto, 6,1; per lo sfruttamento della prostituzione, 8,5 volte. Questa differenza di valori tra l’indice per tutti gli immigrati e quello per i soli stranieri è sostanzialmente dovuta al fatto che il numero dei cittadini stranieri residenti in Italia è più basso del numero totale degli immigrati dall’estero. Quanto detto significa che la sovra-rappresentazione degli stranieri è assai più alta di quella degli immigrati: il che equivale anche a dire che l’incidenza relativa, sul totale dei denunciati, di quella parte degli immigrati dall’estero che possiedono la cittadinanza italiana è decisamente più bassa dell’incidenza dell’altra parte costituita da coloro che non la possiedono e che sono cittadini di altri Paesi.

L’indice relativo di condanna degli immigrati dall’estero conferma sostanzialmente le cifre degli indici di incriminazione: per il totale delitti, la sovra-rappresentazione degli immigrati è pari a 3,3 volte; per la media dei delitti qui considerati, 4,2 volte; per l’omicidio volontario, la violenza sessuale e la rapina, la media è 4 volte.

L’indice relativo di incriminazione degli immigrati dall’estero e degli stranieri per la sola classe di età 18-49 anni mostra valori di sovra-rappresentazione sempre inferiori a quelli precedenti. La diminuzione dei valori di sovra-rappresentazione è peraltro contenuta: questo perché, se da una parte la popolazione immigrata, a paragone di quella nativa, è maggiormente concentrata nelle fasce di età dei giovani adulti e degli adulti e poco presente nelle fasce degli anziani, dall’altra la percentuale di immigrati tra i denunciati e gli imputati nella classe di età 18-49 anni è più alta della percentuale degli stessi immigrati sul totale dei denunciati e degli imputati. Rimangono in ogni caso le forti differenze tra l’indice per gli stranieri e quello per gli immigrati. La sovra-rappresentazione per il totale delitti è pari a 1,9 volte nel caso di tutti gli immigrati dall’estero e pari a 3,2 nel caso dei soli stranieri. Per tutti i delitti qui selezionati, la sovra-rappresentazione media è di 2,7 volte per gli immigrati e di 3,7 volte per gli stranieri. E così di seguito.

Un confronto con quanto avveniva alla fine degli anni 1980, ossia in anni che rappresentavano il periodo della prima significativa ondata di immigrazione in Italia, può offrire lo spunto per qualche ulteriore riflessione. Per mancanza di dati più dettagliati, non è stato possibile separare gli stranieri dal totale immigrati; e non è stato possibile applicare la correzione per la sola classe di età 18-49 anni. Ciò nonostante, emergono alcune differenze significative. Alla fine degli anni 1980, la sovra-rappresentazione degli immigrati era, per alcuni delitti – rapina, violenza a pubblico ufficiale – e per la media dei dieci delitti qui selezionati, sostanzialmente corrispondente alla situazione negli anni 2010. Per qualche delitto – in particolare lesioni volontarie, sfruttamento della prostituzione ed estorsione – la sovra-rappresentazione era decisamente inferiore. Per traffico di droga, superiore. Per furto, molto superiore. Anche per il totale dei delitti, la sovra-rappresentazione era superiore. Ciò si spiega con il grande impatto che le cifre riguardanti il furto – il delitto di gran lunga più diffuso – hanno sul totale delitti.

5. Considerazioni conclusive

Ci si deve chiedere, a questo punto, quanto le considerazioni fatte a proposito degli immigrati imputati e denunciati per i vari reati, e più in generale a proposito della criminalità, siano rappresentative della realtà. Sicuramente, i crimini conosciuti sono, numericamente, decisamente inferiori ai crimini effettivamente commessi. Comparando le cifre dei crimini registrati dalla giustizia con quelle che emergono dalle dichiarazioni spontanee delle vittime nel corso delle cosiddette crime victim survey – indagini a campione condotte nei principali Paesi occidentali in cui si rilevano i reati di cui gli intervistati sono stati vittime – si giunge alla conclusione che i crimini ufficialmente conosciuti sono meno della metà del totale dei crimini commessi.

Ciò non costituisce però una valida ragione per ritenere che la criminalità emersa, ossia quella risultante dalle cifre ufficiali registrate dalla giustizia, non sia rappresentativa di quella reale, che comprende anche la componente sommersa, la cosiddetta dark figure del crimine. Già intorno al 1830, i cosiddetti statistici morali, ossia quegli scienziati sociali che avevano per primi condotti studi sistematici sulle statistiche criminali, avevano concluso che (a) il volume complessivo della criminalità e le sue varie manifestazioni dipendevano dalle caratteristiche della società e pertanto non mutavano se non a seguito al mutamento di queste ultime; (b) il rapporto tra criminalità sommersa ed emersa si manteneva ugualmente costante, tranne che nel caso di forti perturbamenti sociali, come guerre e rivoluzioni.

Negli ultimi decenni, in ogni caso, sono disponibili nuove informazioni sul rapporto tra criminalità emersa e sommersa. Si tratta dei dati che provengono dalle crime victim surveys: da queste indagini si ricava che il numero dei delitti registrati ufficialmente tende nel tempo a rimanere proporzionale al numero dei delitti dichiarati dalle vittime, il che equivale a dire che il crimine emerso – come sostenevano gli statistici morali dell’800 – non è una variabile indipendente rispetto al sommerso. Per i delitti di maggiore gravità o maggiore danno economico, la proporzione tra parte emersa e sommersa è simile nei vari Paesi occidentali.

Da tutto questo si può dedurre che non vi siano motivi sufficienti per negare l’affidabilità dei dati ufficiali sulla criminalità. Tuttavia quanto precede non risponde esaurientemente a un secondo punto specifico sottolineato dai fautori della costruzione sociale del crimine: ossia che nel passaggio dal sommerso all’emerso le agenzie del controllo sociale – in primo luogo le forze dell’ordine – operino un’arbitraria selezione, che porta a denunciare soprattutto gli autori di delitti appartenenti alle categorie socio-economiche ed etniche più deboli. Tra gli appartenenti a queste categorie sottoprivilegiate ci sono sicuramente una grande parte degli immigrati stranieri.

A queste critiche all’affidabilità dei dati ufficiali sulla criminalità si possono contrapporre diverse considerazioni. La prima considerazione riguarda la stessa provenienza delle denunce. La grande maggioranza dei delitti sono denunciati dalle stesse vittime e non dalle forze dell’ordine o dall’autorità giudiziaria, e la grande maggioranza degli imputati sono individuati direttamente sulla base delle indicazioni delle vittime. Pertanto l’eventuale contributo da parte delle cosiddette agenzie del controllo sociale a una discriminazione delle categorie socio-economiche ed etniche più deboli, e in particolare degli immigrati stranieri, è già in partenza limitato. D’altra parte non vi è motivo per ritenere che le vittime preferiscano denunciare gli autori di delitti quando questi siano immigrati stranieri. Non è infatti verosimile che un nativo, vittima ad esempio di lesioni volontarie, denunci il fatto e il suo autore, quando questi sia un immigrato e non lo faccia negli altri casi. Vi è anzi motivo di ritenere che avvenga spesso il contrario. Ad esempio, i furti sono un delitto che spesso non è denunciato, specialmente quando il danno è di modesto ammontare. Al tempo stesso, gli immigrati stranieri tendono a commettere furti (e altri reati economici) anche di modesto valore monetario, che sono denunciati dalle vittime con minore frequenza, riducendo quindi la dimensione della criminalità emersa nel caso degli immigrati. Si deve notare che gli imputati per furto costituiscono il gruppo più numeroso tra tutti gli imputati e incidono pertanto pesantemente sul totale degli imputati. Vi è quindi motivo di ritenere che il relativamente basso valore dell’indice relativo di incriminazione degli immigrati per il totale delitti (Tabella 1) sia sottostimato. Si deve inoltre notare che molti delitti commessi dagli immigrati sono delitti intra-immigrazione e soprattutto intra-etnici: ossia commessi a danno di altri immigrati appartenenti allo stesso gruppo etnico dell’autore del delitto. Ciò avviene comunemente nel caso di lesioni volontarie, furti, estorsioni, violenza sessuale e, ancora più frequentemente, di sfruttamento della prostituzione. Ora, è cosa nota che gli immigrati stranieri vittime di crimini tendono a denunciare questi ultimi in misura inferiore ai nativi, per via della loro estraneità rispetto alla società ospitante e non raramente per timore di complicazioni, ad esempio, a causa di una loro condizione di irregolarità. Gli immigrati vittime di crimini, inoltre, sono particolarmente restii a denunciare gli autori dei crimini quando si tratti di connazionali. Vi è quindi motivo per ritenere che il contributo degli immigrati alla criminalità sia significativamente sottostimato – piuttosto che sovrastimato – dalle cifre ufficiali del crimine.

Una seconda considerazione contro l’ipotesi che i dati sulla criminalità degli immigrati siano inficiati da un atteggiamento discriminatorio da parte delle agenzie del controllo sociale riguarda il confronto tra le diverse tipologie di delitti. In effetti, per alcuni delitti la denuncia proviene non dai comuni cittadini, come nella grande parte dei casi, ma direttamente dalle forze dell’ordine e dall’autorità giudiziaria. Tra questi delitti, ve ne sono tre di rilevante importanza: a) l’associazione a delinquere, delitto in sé, come già detto, indipendente dalla commissione dei delitti contemplati dal programma di delinquenza, e quindi in effetti delitto individuato dalle forze dell’ordine e dall’autorità giudiziaria, piuttosto che dai comuni cittadini; b) la violenza a pubblico ufficiale, in cui la vittima appartiene di regola proprio alle forze dell’ordine; c) il traffico di droga, che rientra tra i cosiddetti crimini senza vittima, ossia quei fatti criminosi in cui non vi è di regola vittima specifica, e il danno si ritiene sia arrecato all’intera società piuttosto che a qualcuno in particolare. Ora, se la criminalità degli immigrati fosse una costruzione basata su un atteggiamento discriminatorio anti-immigrati da parte delle agenzie del controllo sociale, la percentuale di immigrati stranieri imputati per i tre delitti appena descritti dovrebbe essere significativamente superiore alla percentuale di immigrati tra gli imputati per altri delitti. Così invece non è. La sovra-rappresentazione degli immigrati stranieri tra gli imputati per traffico di droga e violenza a pubblico ufficiale è sostanzialmente equivalente alla loro sovra-rappresentazione tra gli imputati per violenza sessuale: un crimine che, salvo rare eccezioni, emerge solo in seguito alla denuncia della vittima e in cui non si giunge all’imputazione dell’autore se non attraverso la sua identificazione da parte della vittima. Per quanto riguarda poi l’associazione a delinquere, la sovra-rappresentazione degli immigrati tra gli imputati è la più bassa tra quelle di tutti i crimini qui specificamente esaminati e inferiore alla sovra-rappresentazione degli immigrati per il totale dei delitti.

Alla luce di quanto precede, si può concludere che la sovra-rappresentazione degli immigrati tra gli imputati per fatti criminosi non sembra potere essere riportata a un asserito atteggiamento discriminatorio anti-immigrati dei membri delle agenzie del controllo sociale. L’affidabilità delle statistiche ufficiali della criminalità, anche per quanto riguarda il contributo degli immigrati, non sembra potere essere messa in discussione, almeno in termini generali.

Tale contributo, peraltro, presenta contorni più articolati di quanto si poteva forse immaginare. Un primo punto che emerge dalle pagine che precedono è costituito dal fatto che l’evoluzione della criminalità registrata in Italia negli ultimi decenni non può essere semplicemente riportata alla nuova immigrazione straniera, diversa, per la sua ampiezza e per la sua origine, da quella precedente e tradizionale. L’imponente crescita della presenza di immigrati stranieri in Italia non si è tradotta in un proporzionale e indistinto incremento della criminalità. Il tasso per popolazione degli omicidi volontari e dei furti è diminuito. Il tasso delle rapine e il tasso totale dei delitti sono rimasti sostanzialmente invariati. Quello di altri delitti, fra cui le lesioni volontarie, è aumentato anche per l’accresciuto contributo dato a questi delitti dai nativi. Inoltre il contributo degli immigrati non è uguale per i vari delitti: si passa da delitti come l’estorsione e l’associazione a delinquere, in cui gli imputati immigrati sono circa il 20% del totale, a delitti come l’omicidio volontario, in cui sono poco meno del 30%, alla violenza sessuale, in cui sono oltre il 35%, fino alla rapina e lo sfruttamento della prostituzione, in cui sono rispettivamente oltre il 40 e il 60%. Al tempo stesso, risulta evidente che la nuova popolazione immigrata rappresenta una componente primaria dell’evoluzione della criminalità in Italia nel corso degli ultimi decenni. Gli immigrati sono incontrovertibilmente sovra-rappresentati tra gli imputati e i denunciati per sostanzialmente tutti i delitti più rilevanti per gravità e diffusione. Anche nel caso di delitti, come l’omicidio volontario e il furto, per cui vi è stato negli ultimi anni un decremento dei tassi, questo decremento è da attribuire non a un limitato contributo da parte degli immigrati, ma a una riduzione del contributo dei nativi. Mentre in altri casi in cui si è avuto un forte incremento dei tassi – come è avvenuto per la violenza sessuale – tale incremento è stato associato a un altrettanto forte incremento del contributo degli immigrati.

Le indicazioni provenienti dagli indici di incriminazione degli immigrati dall’estero e degli stranieri sono sostanzialmente confermate dai risultati che emergono dall’indice di condanna degli immigrati. In effetti, tutti gli indici concordano. Le condanne in via definitiva costituiscono il risultato del lungo e articolato procedimento di giudizio caratteristico del sistema giustizia italiano. Il fatto che, al termine di tale procedimento per l’accertamento della colpevolezza, la sovra-rappresentazione degli immigrati tra i condannati sia anche superiore a quella degli stessi immigrati tra gli imputati sembra costituire una indicazione rilevante nel quadro di queste analisi.

Ulteriori importanti considerazioni possono essere avanzate sulla base di un raffronto tra l’indice relativo di incriminazione per il totale degli immigrati e l’indice per i soli stranieri. La decisamente più alta sovra-rappresentazione degli immigrati stranieri suggerisce che la probabilità di essere denunciati per avere commesso un delitto è nettamente minore per gli immigrati dall’estero che possedevano o hanno successivamente ottenuto la cittadinanza del Paese ospitante.

Altre considerazioni ci vengono dal confronto tra la situazione alla fine degli anni 1980, quando l’Italia si era trovata ad avere a che fare, per la prima volta, con una consistente e tumultuosa ondata di immigrati stranieri, e la situazione a metà circa degli anni 2010, caratterizzata da un’immigrazione in parte consolidata. I due periodi appaiono del resto differenziati anche alla luce dei dati riportati dalla Tabella 1. La Tabella in questione mostra come, alla fine degli anni 1980, la sovra-rappresentazione degli immigrati tra gli imputati fosse decisamente più alta di quella registrata ultimamente per i delitti di furto e traffico di droga. Si tratta di delitti orientati all’acquisizione di denaro facile, tipici di un’immigrazione recente, composta prevalentemente da soggetti in precarie condizioni economiche e privi di più articolate opportunità di acquisizione di benessere, che richiederebbero migliore integrazione e migliori relazioni sociali. Al tempo stesso, la Tabella 1 mostra come, alla fine degli anni 1980, la sovra-rappresentazione degli immigrati tra gli imputati fosse decisamente più bassa per delitti come l’estorsione e lo sfruttamento della prostituzione: delitti che presuppongono un certo grado di controllo del territorio.

In conclusione, vi è motivo per ritenere che la forte sovra-rappresentazione degli immigrati tra gli imputati, i denunciati e i condannati registrata in Italia negli ultimi decenni sia associata a flussi immigratori tumultuosi e sostanzialmente incontrollati, come quelli che hanno particolarmente caratterizzato l’Italia nella sua fase immigratoria iniziale, ma che ancora in parte sussistono. Il fatto che la popolazione immigrata in Italia sia caratterizzata da una alta presenza di stranieri, ossia di quella componente mediamente meno radicata nella società ospitante, costituisce un elemento significativo di questo scenario. Da una situazione immigratoria con queste caratteristiche ci si aspetta maggiori problemi di assimilazione e integrazione. Del resto, si deve notare come questi flussi tumultuosi e incontrollati sono avvenuti in un Paese con alcune caratteristiche – cui si è già accennato – come la forte disuguaglianza economica, l’alto tasso di disoccupazione, la rigidità del mercato del lavoro e la limitata libertà economica. Tutte caratteristiche che si ritiene non favoriscano l’integrazione degli immigrati e anzi contribuiscano a determinare anche per loro un quadro di negative condizioni socio-economiche. I risultati presentati nelle pagine precedenti suggeriscono – a conferma di quanto appena detto – che coloro che sono mediamente meno assimilati e meno integrati socialmente ed economicamente – tipicamente, gli immigrati stranieri rispetto agli immigrati in genere – abbiano maggiori probabilità di ricorrere al crimine.

Questo quadro ricorda quello delineato dalle maggiori teorie criminologiche, di cui si è detto all’inizio di queste pagine: teorie che individuano nella scarsità di opportunità lecite e nella mancanza di controllo sociale sull’individuo da parte della comunità locale dei fattori che favoriscono considerevolmente la propensione alla devianza e alla criminalità.

[1] Cogliamo qui l’occasione per ringraziare vivamente l’Istituto Nazionale di Statistica per la sua preziosa collaborazione, che ci ha permesso di ottenere dati e informazioni senza le quali questa ricerca non avrebbe mai potuto essere realizzata.

—————————————————————————————————————————————–

Bibliografia

Albrecht, Hans-Jörge. 1993. “Ethnic Minorities: Crime and Criminal Justice in Europe.” Pp. 84–100 in Crime in Europe, edited by Francis Heidensohn and Martin Farrell. London: Routledge.

Andersson, Jacob. 1984. “Policing in Multi-Ethnic Areas in Stockholm.” Pp. 57–60 in Policing and Social Policy, edited by John Brown. London: Review Publishing.

Aoki, Yu, e Todo, Yasuyuki. 2009. “Are Immigrants More Likely to Commit Crimes? Evidence from France.” Applied Economics Letters 16(15): 1537–1541.

Basdevant, Claire. 1983. “Les Carrières Scolaires. Étude Comparative de la Trajectoire Scolaire d’Adolescents Français et Immigrés.” Annales de Vaucresson 20: 89–101.

Barbagli, Marzio. 1998. Immigrazione e criminalità in Italia. Una coraggiosa indagine empirica su un tema che ci divide. Bologna: Il Mulino.

Becker, Gary. 1968. “Crime and Punishment: An Economic Approach.” The Journal of Political Economy 76(2): 169–217.

Bell, Brian, e Machin, Stephen. 2011. The Impact of Migration on Crime and Victimisation. London: Centre for Economic Performance, LSE.

Bianchi, Milo, Buonanno, Paolo, e Pinotti, Paolo. 2008. Immigration and Crime: An Empirical Analysis. Rome: Banca d’Italia Working Papers.

Bonger, William Adrian. 1916. Criminality and Economic Conditions. Boston, Mass.: Little, Brown and Company.

Bonifazi, Corrado. 2007. L’immigrazione straniera in Italia. Bologna: Il Mulino.

Bovenkerk, Frank, e Fokkema, Tineke. 2016. “Crime among Young Moroccan Men in the Netherlands: Does their Regional Origin Matter?.” European Journal of Criminology 13(3): 352–371.

Buonanno, Paolo. 2006. “Crime and Labour Market Opportunities in Italy (1993–2002).” Labour 20(4): 601–624.

Butcher, Kristin F., e Piehl, Anne Morrison. 1998. “Cross-City Evidence on the Relationship between Immigration and Crime.” Journal of Policy Analysis and Management 17(3): 457–493.

Calavita, Kitty. 2005. Immigrants at the Margins: Law Race, and Exclusion in Southern Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

DiPietro, Stephanie M., e McGloin, Jean Marie. 2012. “Differential Susceptibility? Immigrant Youth and Peer Influence.” Criminology 50(3): 711–742.

Eurostat. 2018. Migration and citizenship. Population on 1 January by age, sex and broad group of citizenship. 15 giugno 2018 (http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/MIGR_POP2CTZ).

Francis, Ronald D. 2014. Birthplace, Migration and Crime. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Gatti, Uberto, Schadee, Hans M.A. e Fossa, Giovanni. 2004. L’impatto dei flussi migratori sulla criminalità italiana nel decennio 1991-2000: l’ipotesi della sostituzione. Torino: Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione – International and European Forum on Migration Research.

Haynie, Dana L., e South, Scott J. 2005. “Residential Mobility and Adolescent Violence.” Social Forces 84(1): 361–374.

Hebberecht, Patrick. 1997. “Minorities, Crime and Criminal Justice in Belgium.” Pp. 151–174 in Minorities, Migrants and Crime, edited by Ineke Haen Marshall. Thousand Oaks, Cal.: Sage.

Hirschi, Travis. 1969. Causes of Delinquency. Berkeley, Cal.: University of California Press.

Junger, Marianne. 1989. “Ethnic Minorities, Crime and Public Policy.” Pp. 142–173 in Crime and Criminal Policy in Europe, edited by Roger Hood. Oxford: University of Oxford.

Junger-Tas, Josine. 1985. Young Immigrants in the Netherlands and their Contacts with the Police. The Hague: Ministry of Justice.

Junger-Tas, Josine. 2001. “Ethnic Minorities, Social Integration and Crime.” European Journal on Criminal Policy and Research 9(1): 5–29.

Killias, Martin. 1989. “Criminality among Second-Generation Immigrants in Western Europe: A Review of the Evidence.” Criminal Justice Review 14(1): 13–42.

Lagrange, Hugues. 2010. Le Déni des Cultures. Paris: Le Seuil.

Leerkes, Arjen, Engbersen, Godfried, e van der Leun, Joanne. 2012. “Crime among Irregular Immigrants and the Influence of Internal Border Control.” Crime, Law and Social Change 58(1):15–38.

Marshall, Ineke Haen (ed.). 1997. Minorities, Migrants and Crime. Thousand Oaks, Cal.: Sage.

Melossi, Dario, De Giorgi, Alessandro e Massa, Ester. 2008. “Minori stranieri tra conflitto normativo e devianza: la seconda generazione si confessa?” Sociologia del Diritto (2): 99–130.

Melotti, Umberto. 2011. Migrazioni e sicurezza. Criminalità, conflitti urbani, terrorismo. Chieti: Solfanelli.

Merton, Robert K. 1949. Social Theory and Social Structure. Glencoe, Ill.: The Free Press.

Natale, Luisa. 1988. “Stranieri e Criminalità: Alcune Considerazioni Basate su un’Analisi Strutturale.” Rivista Italiana di Economia, Demografia e Statistica XLII(3–4): 133–150.

Neumayer, Eric. 2006. Is Inequality Really a Major Cause of Violent Crime? Evidence from a Cross-National Panel of Robbery and Violent Theft Rates. London: LSE Research Online.

OECD. 2017. International Migration Outlook 2017. Paris: OECD.

O’Nolan, Caroline. 2011. “Penal Populations in a World in Motion: The Case of the Republic of Ireland (ROI).” The Howard Journal of Criminal Justice 50(4): 371–392.

Ricolfi L. 2017. Sinistra e popolo. Il conflitto politico nell’era dei populismi. Milano: Longanesi.

Rumbaut, Rubén G., e Ewing, Walter A. 2007. The Myth of Immigrant Criminality and the Paradox of Assimilation. Washington, DC: American Immigration Law Foundation.

Sampson, Robert J. 2008. “Rethinking Crime and Immigration.” Contexts 7(1): 28–33.

Solivetti, Luigi M. 2010. Immigration, Social Integration and Crime: A Cross-National Approach. Abingdon – New York: Routledge.

Solivetti, Luigi M. 2013. Immigrazione, società e crimine. Dati e considerazioni sul caso Italia. Bologna: Il Mulino.

Spenkuch, Jörg L. 2014. “Understanding the Impact of Immigration on Crime.” American Law and Economics Review 16(1): 177–219.

Tonry, Michael (ed.). 1997. Ethnicity, Crime and Immigration: Comparative and Cross-National Perspectives. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Tournier, Pierre, e Robert, Philippe. 1989. “Migrations et Délinquances: Les Étrangers dans les Statistiques Pénales.” Revue Européenne des Migrations Internationales 5(3): 5–31.

Vaillant, Nicolas, e Dervaux, Benoît. 2008. La Dissuasion des Homicides Volontaires: Une Analyse Économétrique sur Données de Panel Françaises. Lille: Université Catholique de Lille.

Vaughn, Michael G., Salas-Wright, Christopher P., DeLisi, Matt, e Maynard, Brandy R. 2014. “The Immigrant Paradox.” Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 49(7): 1129–1137.

von Hofer, Hanns, Sarnecki, Jerzy, e Tham, Henrik. 1997. “Minorities, Crime, and Criminal Justice in Sweden.” Pp. 62–85 in Minorities, Migrants and Crime, edited by Ineke Haen Marshall. Thousand Oaks, Cal.: Sage.

Yeager, Matthew G. 1996. Immigrants and Criminality: A Meta Survey. Ottawa: Government of Canada.