Decreto dignità?

Non so se sia vero che nella predisposizione del “decreto dignità” abbia avuto un ruolo significativo la Cgil. Certo l’ipotesi non è inverosimile, vista l’impostazione del decreto nella parte che riguarda il mercato del lavoro. Non entro qui nei dettagli (lo ha già fatto ottimamente ieri (3 luglio ndr) Oscar Giannino su questo giornale), se non per ricordare che il decreto rende la vita più dura alle imprese sia sotto il profilo dei costi sia sotto quello della flessibilità. E infatti il governo è stato sommerso dalle proteste delle associazioni delle imprese, comprese quelle piccole che il partito di Di Maio tanto aveva corteggiato in campagna elettorale.

L’impressione è che il Movimento Cinque Stelle, recuperando alcune idee della sinistra dura e pura, stia cercando di allargare il proprio consenso verso l’elettorato progressista, sottraendo consensi sia a Leu sia al Pd, i cui elettori non sono tutti entusiasti del Jobs Act. Del resto un certo collateralismo fra una parte del mondo sindacale e i Cinque Stelle non è una novità di oggi, sia a livello locale sia a livello nazionale. Quali che siano le intenzioni dei Cinque Stelle, sta di fatto che il Pd è stato preso in contropiede dall’iniziativa di Di Maio, come si vede bene dalle prime dichiarazioni, che oscillano fra la drammatizzazione (il decreto “farà diminuire l’occupazione ovunque”) e la minimizzazione (il decreto “non cambia niente”, perché “l’impianto del Jobs Act non viene neanche scalfito”).

Come spesso accade, credo che la verità stia nel mezzo. Dire, come ha fatto il capo dei Cinque Stelle, che il decreto dignità è “la Waterloo del precariato” è semplicemente ridicolo. Il precariato in Italia è fatto di circa 6 milioni di posti di lavoro, abbastanza equamente suddivisi fra 3 milioni di regolari (quelli contro cui combatte il “decreto dignità”) e altri 3 milioni in nero (quelli di cui nessuno intende occuparsi). E’ ragionevole pensare che il principale effetto del decreto sarà un aumento della quota in nero del lavoro precario, piuttosto che l’inizio di una serie di trasformazioni di posti a tempo determinato in posti stabili. Quanto alla ventilata diminuzione dell’occupazione, anch’essa mi pare un’esagerazione: la crescita dei posti di lavoro rallenterà un po’, ma se si fermerà sarà per altri motivi, non certo a causa del decreto dignità.

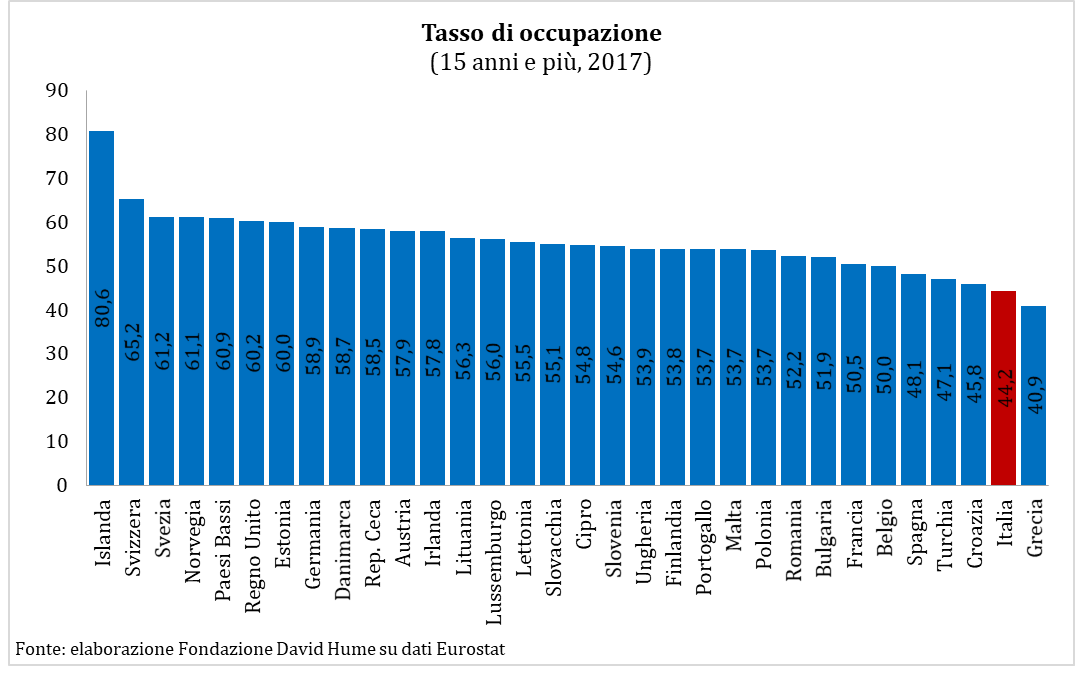

Quel che mi colpisce, tuttavia, non è tanto l’apparente ingenuità della promessa di sconfiggere il precariato, quanto la diagnosi che sembra star dietro le prime mosse del governo in materia economica. L’idea che 3 milioni di posti di lavoro a tempo determinato ma regolari, pari al 17% degli occupati dipendenti, siano un dramma, un’anomalia assoluta, o addirittura la priorità fondamentale in campo economico-sociale, è piuttosto bizzarra. Se si dà un’occhiata alla situazione nell’Unione Europea si vede che non è certo il precariato il nostro problema: la nostra posizione in graduatoria è a centro classifica, facciamo peggio di Germania e Regno Unito, ma meglio di Francia e Spagna, giusto per stare ai quattro grandi paesi con cui di solito si fanno le comparazioni. Il nostro vero problema, semmai, è il numero di posti di lavoro, specie nella componente giovanile: fra i paesi Europei solo la Grecia ha un tasso di occupazione totale più basso del nostro.

Ma c’è anche un altro aspetto che lascia perplessi nella filosofia del decreto dignità. Il pugno duro contro i contratti a termine pare ignorare un aspetto cruciale del funzionamento del mercato del lavoro in Italia, ovvero il fatto che la percentuale di posti di lavoro regolari ma a termine (oggi vicina al 17%) si muove in sincronia con il ciclo economico: quando l’economia tira aumenta il peso dei contratti temporanei, quando l’economia va male aumenta il peso dei contratti stabili. Un aumento del tasso di occupazione a termine può non piacerci, ma è anche il segno di un’economia che cresce, mentre un aumento del tasso di occupazione stabile può rallegrarci, ma è anche il segno che il ciclo economico sta perdendo colpi: nella grande recessione del 2008-2009 il tasso di occupazione precaria era in diminuzione, ma non era certo una buona notizia. Da questo punto di vista l’attuale impetuoso aumento del numero di posti di lavoro a termine andrebbe, quantomeno, guardato come una moneta a due facce, negativa sul versante delle tutele, ma positiva su quello dei livelli occupazionali.

Tornando al punto centrale, ovvero gli effetti prevedibili del decreto dignità, credo che essi saranno essenzialmente tre. Il primo, ovvio per chi guarda il mercato del lavoro senza lenti ideologiche, è di rallentare la formazione di nuovi posti di lavoro. Il secondo effetto è di convincere le autorità Europee che l’Italia è entrata in un’era di contro-riforme, e quindi non merita ulteriori concessioni sul versante della flessibilità di bilancio (da questo punto di vista enfatizzare l’entità della retromarcia sul Jobs Act è semplicemente autolesionistico).

Il terzo effetto è più sottile, ma non meno importante. Se questo decreto indica la strada che si intende percorrere anche in futuro, dobbiamo aspettarci che il mito del reddito di cittadinanza finisca per rivelarsi una sorta di profezia che si autorealizza. A forza di misure che, in nome dei diritti dei lavoratori, mettono sabbia negli ingranaggi dell’economia, la formazione di posti di lavoro potrebbe prima rallentare e poi diventare negativa, e così convincere gli elettori che l’unica strada sia il reddito di cittadinanza: in un paese in cui il lavoro non c’è, non resta che dare un reddito a tutti, che lavorino o no.

Ecco perché ci andrei piano, con l’espressione “decreto dignità”: in Italia c’è ancora moltissima gente che un reddito preferirebbe guadagnarselo, piuttosto che ricevere un sussidio grazie alla benevolenza del Principe.