E’ stato necessario superare i 4000 nuovi casi (giovedì scorso), quasi 1000 in più del giorno prima, perché anche i nostri governanti, fin qui impegnati a lodare il “modello italiano” che tutto il mondo ci invidierebbe, cominciassero a sospettare che non tutto stesse filando liscio. Ora, improvvisamente, si parla di 10 o 20 mila casi al giorno come un punto d’arrivo non troppo lontano (ieri, nonostante i pochi tamponi, erano già ben oltre quota 5000). E c’è persino qualche membro del Comitato tecnico-scientifico che confessa candidamente che “non se lo aspettava”.

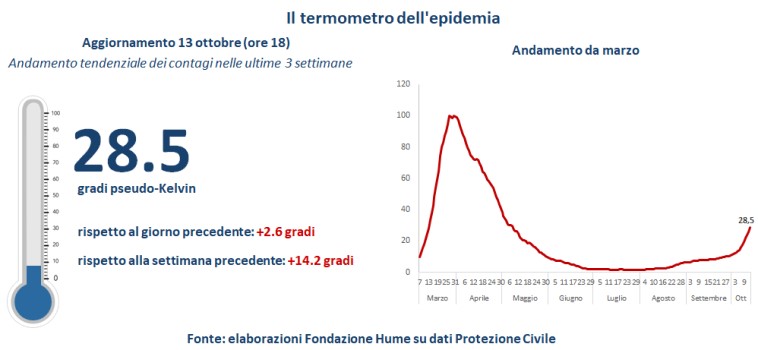

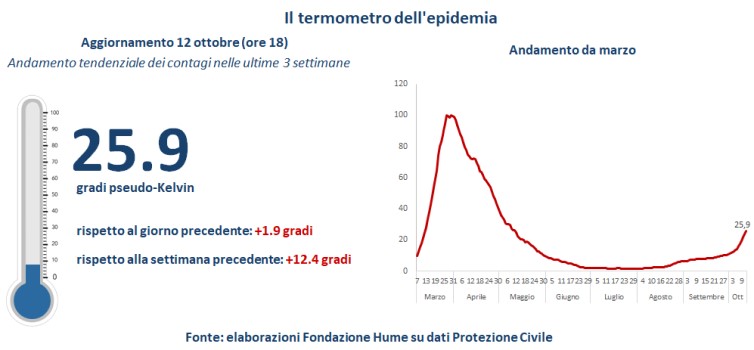

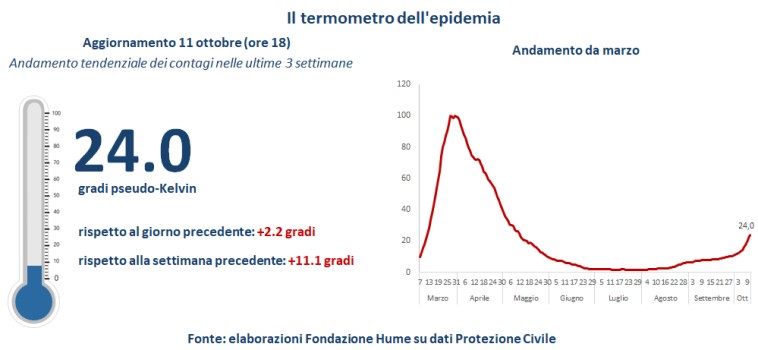

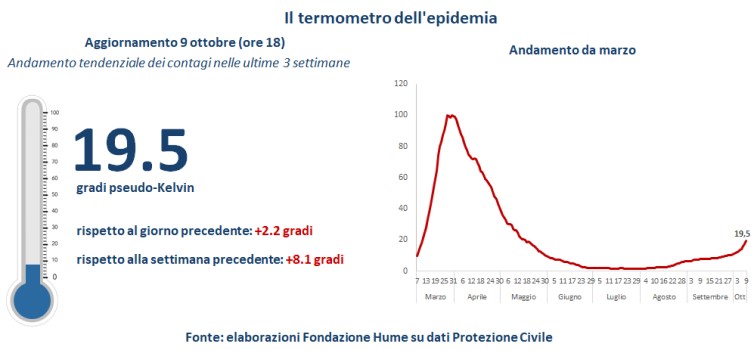

Eppure i segnali di una ripresa dell’epidemia c’erano tutti, e da parecchio tempo. Come Fondazione Hume, fin dalla metà di giugno (circa 4 mesi fa) avevamo segnalato che in molte province l’epidemia stava rialzando la testa. Come noi, diversi centri indipendenti non hanno mai smesso di snocciolare quotidianamente le cifre che indicavano l’aggravarsi della situazione. E sono state molte, anche se minoritarie, le voci che in questi mesi hanno ripetutamente denunciato l’insufficienza del numero di tamponi, l’errore di aprire le discoteche, l’inerzia delle autorità su movida e assembramenti nei trasporti pubblici, i ritardi sul versante delle scuole (mancanza di spazi, insegnanti, banchi). Per non parlare dei numeri della Protezione Civile: non è certo da quest’ultima settimana che tutti gli indici del contagio – nuovi casi, ricoveri in terapia intensiva, morti – si muovono su una traiettoria di crescita accelerata. Ed è sotto gli occhi di chiunque abbia il coraggio di guardarlo in faccia il dato di base sui tamponi: da almeno due mesi l’Italia fa meno tamponi per abitante di Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, per limitarci ai paesi a noi più comparabili.

Sui veri motivi che hanno condotto le nostre autorità, che sicuramente sapevano quel che stava succedendo, a ritardare gli interventi necessari, preferisco non dire e non pensare nulla. Mi soffermerei, invece, su uno in particolare dei possibili motivi, che è anche quello più citato, capito e approvato un po’ da tutti: “non potevamo fermare l’economia”.

Ebbene, su questo motivo mi sono permesso, nei mesi scorsi, di porre la seguente domanda: qualcuno ha provato a calcolare se i benefici economici immediati della linea “aperturista” siano maggiori dei costi che dovremo sostenere quando la ripresa dell’epidemia sarà evidente a tutti, e si sarà costretti a nuovi lockdown più o meno generalizzati?

Detto in altre parole: siamo sicuri che l’alternativa sia fra salute ed economia? Siamo sicuri che ridando fiato all’economia oggi, non finiamo per soffocarla domani, appena il virus avrà ripreso la sua corsa?

Insomma, la mia idea era che la dottrina Crisanti – assestare il colpo decisivo al virus quando circola ancora poco (cioè a giugno) – non avesse solo giustificazioni sanitarie o etiche, ma potesse avere anche una giustificazione economica.

Ho posto la domanda in un paio di articoli su questo giornale, l’ho ripetuta ad economisti ed esperti di finanza, ma non ho ricevuto risposte, per lo più perché “il calcolo è troppo difficile”. Ora però uno studio del Fondo Monetario Internazionale, uscito pochi giorni fa, una risposta la fornisce.

Nello stile cauto che si addice, molto opportunamente, a chi fa ricerca con modelli statistici, il Fondo Monetario avanza una tesi che pare supportare la mia ipotesi. Secondo lo studio, il lockdown ha sì effetti negativi immediati sull’economia, ma il fattore cruciale per la ripresa dell’economia è quel che succede dopo il lockdown. Se dopo il lockdown, per qualche motivo, il numero si contagiati è ancora alto si innesca una catena causale esiziale per la ripresa delle attività economiche: l’alto numero di contagiati aumenta il rischio percepito, l’aumento del rischio percepito induce la gente a proteggersi volontariamente con il distanziamento sociale, la messa in atto sistematica di misure individuali ultra-prudenti fa crollare la mobilità e le interazioni sociali, e di qui consumi, occupazione, eccetera. Per dirla più in concreto: serve a ben poco far riaprire bar, ristoranti, negozi, perché la gente, se non è ancora tranquilla, non ci entrerà quasi mai in quei bar, ristoranti, negozi. Insomma il vero nodo è se il lockdown è abbastanza tempestivo (il nostro non lo è stato: vedi Nembro e Alzano), e se dopo il lockdown la circolazione del virus è sufficientemente bassa da rendere soggettivamente trascurabile il rischio di contagi.

E’ proprio questo il nostro problema, mi pare. Per salvare l’industria del turismo, che prospera per tre mesi all’anno, abbiamo messo a repentaglio l’economia nel suo insieme, che ha di fronte sei mesi in cui le condizioni climatiche saranno tutte dalla parte del virus.

Ci hanno abituati a pensare che la politica si trovasse di fronte al dramma di dover scegliere fra la salute e l’economia, o di trovare un ragionevole compromesso. Lo studio del Fondo Monetario suggerisce un’altra lettura: usare la tregua estiva per portare vicino a zero il numero dei contagi sarebbe stato il modo più efficace di aiutare l’economia; usarla per sostenere l’industria delle vacanze è stata una scelta miope, di cui ora siamo chiamati a pagare il prezzo.

Forse dobbiamo prenderne atto: il peggior nemico dell’economia è il “partito dell’economia”.

Pubblicato su Il Messaggero del 12 ottobre 2020