Le 10 grandi tendenze planetarie che più influenzano il nostro futuro

In primo pianoPoliticaSocietà“Chi non pensa al futuro, non ne avrà uno”

John Galsworthy

Una ventina d’anni fa usciva il mio libro “Mondi futuri. Viaggio fra i possibili scenari”, che affrontava il tema delle reciproche interconnessioni fra i problemi globali, le minacce emergenti e le grandi forze del cambiamento che plasmano lo sviluppo della nostra civiltà tecnologica. Accanto a scenari ottimistici, si prospettavano catastrofi che avrebbero potuto mettere a rischio il futuro del mondo. Oggi questi ultimi scenari sembrano essere quelli più vicini a realizzarsi e il libro pare rivelarsi profetico. La strada per migliorare le condizioni del nostro mondo passa attraverso l’individuazione dei problemi realmente importanti e la successiva ricerca di soluzioni interdisciplinari e condivise. L’uomo, con i suoi comportamenti, le sue conoscenze, la sua coscienza e responsabilità può agire positivamente, sia nei diversi campi a cui è chiamato ad impegnarsi che sul proprio territorio di appartenenza. Ma tutto parte da una chiara consapevolezza di quella che è l’evoluzione in atto e degli enormi rischi ad essa connessi, che sono spesso sottovalutati o per ignoranza o perché – erroneamente – ritenuti improbabili.

L’importanza di una visione d’insieme che oggi manca

Se vi chiedessi all’improvviso di elencare le 10 principali forze di cambiamento che stanno maggiormente influenzando il presente e il prossimo futuro della nostra civiltà tecnologica, è probabile che fatichereste a trovare una risposta completa (ma, anche solo per curiosità, chiudete un attimo gli occhi e provateci per davvero): forse ne individuereste alcune, ma dubito che riuscireste a identificarne più di 6 o 7, anche concedendovi un’ora di tempo per rifletterci.

La ragione principale risiede nel fatto che, in una società così complessa e interconnessa, manca una visione d’insieme, quello che mi piace definire “il guardare la foresta invece dei singoli alberi”. Il sistema scolastico e universitario, infatti, forma nella maggior parte dei casi degli specialisti che, proprio a causa di una eccessiva specializzazione, finiscono col sapere – passatemi l’espressione un po’ tranchant – “tutto di nulla”, dato che il loro campo di approfondimento è assai ristretto. Ciò porta a una grave carenza di veri scienziati o esperti in grado di cogliere i collegamenti fra discipline diverse.

Occorre, in altre parole, avere la capacità di cogliere le connessioni invisibili fra problemi, fenomeni, avvenimenti e aree del sapere all’apparenza distanti fra loro. E non è solo una questione teorica: basti pensare a come la pandemia di COVID-19 abbia mostrato quanto siano fragili e interdipendenti le nostre strutture sanitarie, economiche e sociali su scala globale. Oppure come l’innovazione tecnologica accelerata dall’intelligenza artificiale stia ridefinendo non solo il lavoro, ma anche le nostre relazioni sociali, politiche e culturali. Siamo, insomma, soggetti a potenti forze del cambiamento ed ai relativi rischi.

Questo è stato uno dei motivi, insieme alla mia curiosità e alla passione per le tematiche interdisciplinari, che mi spinsero, 26 anni fa, a intraprendere un’approfondita analisi dei problemi globali e delle loro interconnessioni. Questo percorso mi portò, sette anni più tardi, a scrivere e pubblicare il libro “Mondi futuri: Viaggio fra i possibili scenari” (oggi non più in commercio, ma scaricabile gratuitamente dal mio sito web personale: trovate il link nella bibliografia in fondo a questo articolo), che è stato definito da molti lettori un saggio sorprendentemente attuale e, in certi aspetti, quasi “profetico”.

Tuttavia, considerando che nel frattempo la situazione è evoluta e sono emerse nuove minacce per l’umanità, ho ritenuto opportuno aggiornare quell’analisi. Ho presentato per la prima volta una sintesi di questo aggiornamento durante una conferenza pubblica tenutasi circa un anno fa presso la splendida Biblioteca Comunale di Pistoia. L’evento faceva parte di una serie di incontri-dibattito intitolata “Dal Macro al Micro“, organizzata dall’associazione culturale Orizzonte Green (https://www.orizzontegreen.it/), fondata principalmente grazie all’iniziativa dell’ing. Marco Bresci.

Le 10 principali forze del cambiamento nella civiltà attuale

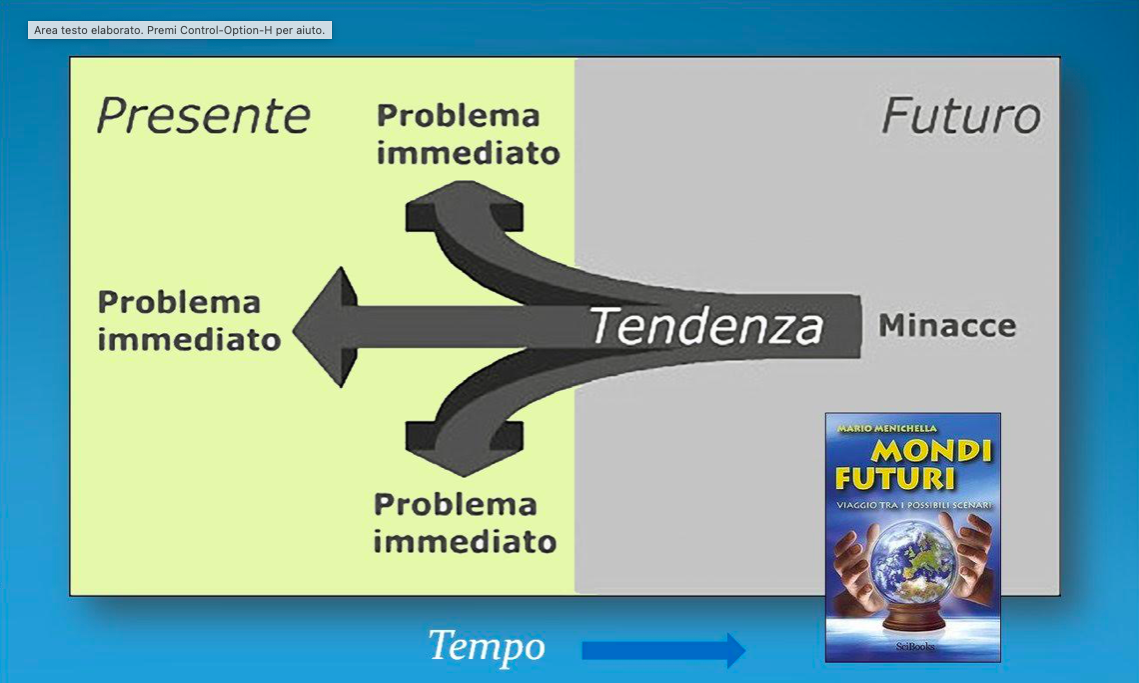

Considerando la vastità dell’argomento trattato nel mio libro, in questo articolo mi concentrerò su uno degli aspetti a mio avviso fondamentali: le grandi tendenze a breve ed a medio termine. Queste tendenze sono, da un lato, la causa dei problemi immediati che l’umanità deve affrontare e, dall’altro, rappresentano minacce future già visibili o che potrebbero emergere nel lungo periodo.

Una mia illustrazione grafica della relazione fra 1. Tendenze, 2. Problemi attuali e 3. Minacce future. In primo piano la copertina del libro “Mondi futuri”, da cui la figura è tratta.

Una mia illustrazione grafica della relazione fra 1. Tendenze, 2. Problemi attuali e 3. Minacce future. In primo piano la copertina del libro “Mondi futuri”, da cui la figura è tratta.

Un esempio concreto è l’epidemia di SARS-CoV-2, che possiamo considerare quello che io chiamo “un problema immediato” (almeno lo è stato fino a poco tempo fa), derivante da una tendenza più ampia: la “crescente vulnerabilità alle epidemie”. Questa tendenza racchiude in sé minacce per il futuro potenzialmente ancora più gravi, come quella descritta nel mio libro: un virus ingegnerizzato in laboratorio che combini la letalità del virus Ebola, il lungo periodo di incubazione dell’HIV e la facilità di trasmissione dell’influenza. Un virus del genere potrebbe avere una letalità vicina al 100%!

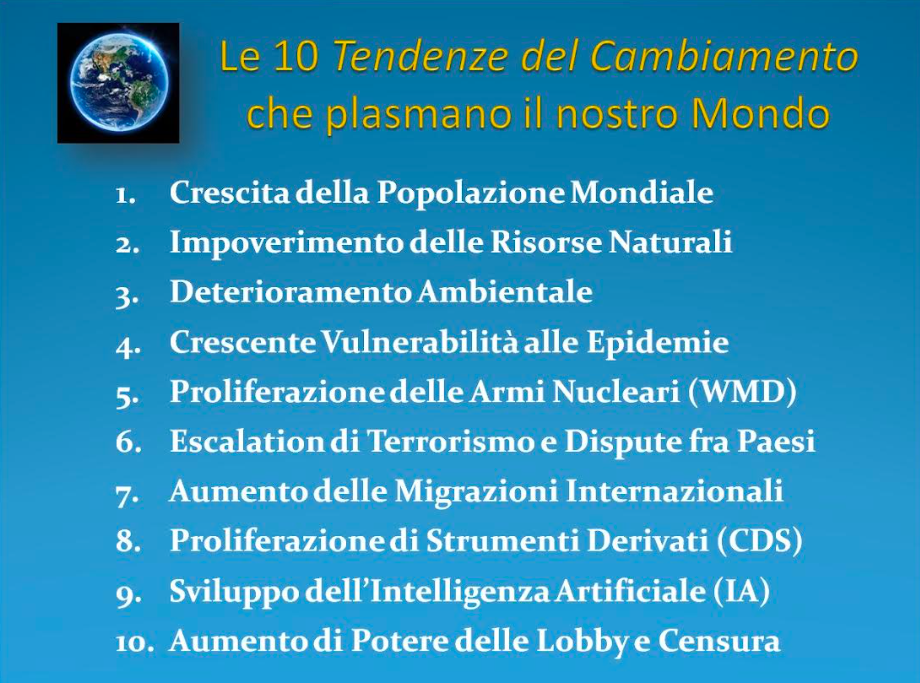

Non stiamo quindi parlando affatto di questioni marginali, bensì di tematiche fondamentali per il futuro della nostra civiltà su questo pianeta. Ma andiamo al sodo: in questa slide, tratta dalla mia conferenza, è riportato l’elenco delle 10 grandi tendenze di cui ho parlato in apertura. Le prime 7 erano già presenti nel mio libro “Mondi futuri”, mentre le ultime 3 rappresentano, purtroppo, delle nuove e sgradite “new entry”.

Le 10 grandi tendenze del cambiamento che sono, a mio avviso, all’origine della maggior parte dei più seri problemi globali attuali e delle principali minacce per il futuro della nostra civiltà tecnologica.

Come si può notare, le aree trattate spaziano dalla demografia all’ecologia, dalla genetica alla fisica, dalla geopolitica all’antropologia, dall’economia all’intelligenza artificiale, solo per citare alcune delle macro-discipline coinvolte in questa analisi. Naturalmente, non intendo qui approfondire ciascuna di queste tendenze, molte delle quali sono illustrate dettagliatamente nel mio libro. Il mio obiettivo è piuttosto quello di far comprendere l’importanza di adottare una visione globale e sistemica del mondo.

All’inizio di questo articolo ho citato un aforisma del romanziere inglese John Galsworthy: “Chi non pensa al futuro non ne avrà uno”. Questo aforisma sembra voler sottolineare l’importanza, valida anche per la nostra civiltà tecnologica, di pianificare e riflettere sul futuro. Se non ci si preoccupa delle scelte che si fanno oggi e di come queste possano influenzare il domani, si rischia di non avere un futuro soddisfacente o, peggio, di non averlo affatto! È come dire che le azioni di oggi determinano il nostro domani: se non ci si prepara, il futuro potrebbe risultare fortemente problematico o assolutamente buio e incerto.

Le connessioni tra le problematiche e il fattore “imprevisti”

Un aspetto fondamentale che desidero sottolineare è che ciascuna delle tendenze di cambiamento menzionate non è stata selezionata casualmente: ognuna di esse ha il potenziale di innescare, direttamente o indirettamente, il collassodella nostra civiltà tecnologica. Si tratta quindi di questioni di massima rilevanza, che devono essere considerate all’interno di un quadro complessivo più ampio e che ci invitano a prendere responsabilità per le decisioni presenti, affinché possano guidarci verso un domani migliore.

Il punto centrale è che molte delle 10 tendenze descritte sono strettamente interconnesse. Per esempio, la carenza di determinate risorse può sfociare in conflitti armati; il cambiamento climatico può provocare migrazioni su larga scala; e l’incremento demografico può intensificare sia il consumo di risorse che il degrado ambientale. Non sorprende, dunque, che nel mio libro abbia incluso un grafico delle interconnessioni tra i vari “problemi”, “minacce” e “tendenze” (intese/i nel senso illustrato in precedenza), elaborato durante i sette anni di preparazione del testo e di ricerca di informazioni presso le più prestigiose biblioteche italiane (all’epoca Internet era ancora agli inizi, non ricco di materiali come oggi).

Nonostante l’analisi delle connessioni tra le sfide attuali e le minacce future aiuti a immaginare i possibili scenari futuri, esistono sempre dei fattori imprevedibili, che nel mio libro definisco “imprevisti”. Due esempi emblematici risalenti agli anni Ottanta sono la scoperta, nel 1985, del buco dell’ozono stratosferico (causato dai clorofluorocarburi rilasciati dall’uomo nell’atmosfera attraverso le bombolette spray, gli agenti refrigeranti, etc.) e, l’anno seguente, l’identificazione del morbo di Creutzfeldt-Jacob – noto come la “mucca pazza” – dovuto ai prioni.

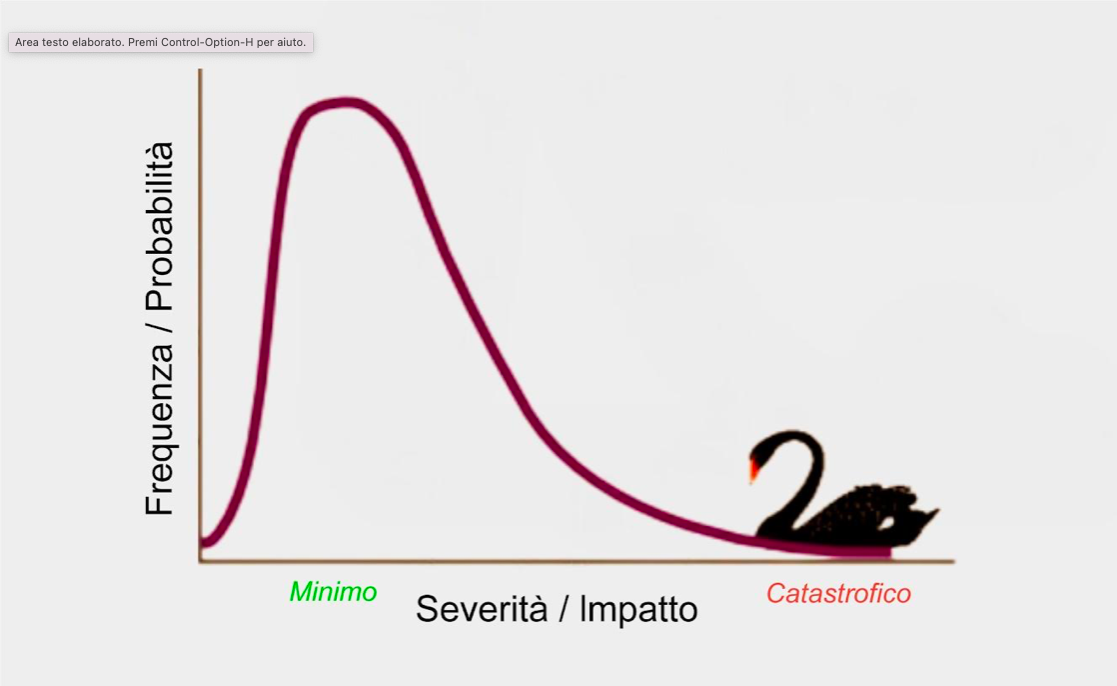

In ambito economico, questi eventi imprevisti e negativi sono spesso denominati “cigni neri”. Un “cigno nero” rappresenta un evento estremamente improbabile ma dalle conseguenze potenzialmente catastrofiche. Un esempio potrebbe essere l’impiego (da parte di qualsivoglia soggetto e per qualsivoglia ragione) di una bomba atomica tattica, che potrebbe rapidamente degenerare in un conflitto termonucleare globale, come ipotizzato in alcuni celebri film del passato (The Day After, Wargames, ecc.).

Un “cigno nero” è un evento che esula dalle aspettative convenzionali, il quale solitamente quanto più ha un impatto significativo e può cambiare l’attuale stato delle cose, tanto più è ritenuto improbabile.

La durata tipica di una civiltà tecnologica

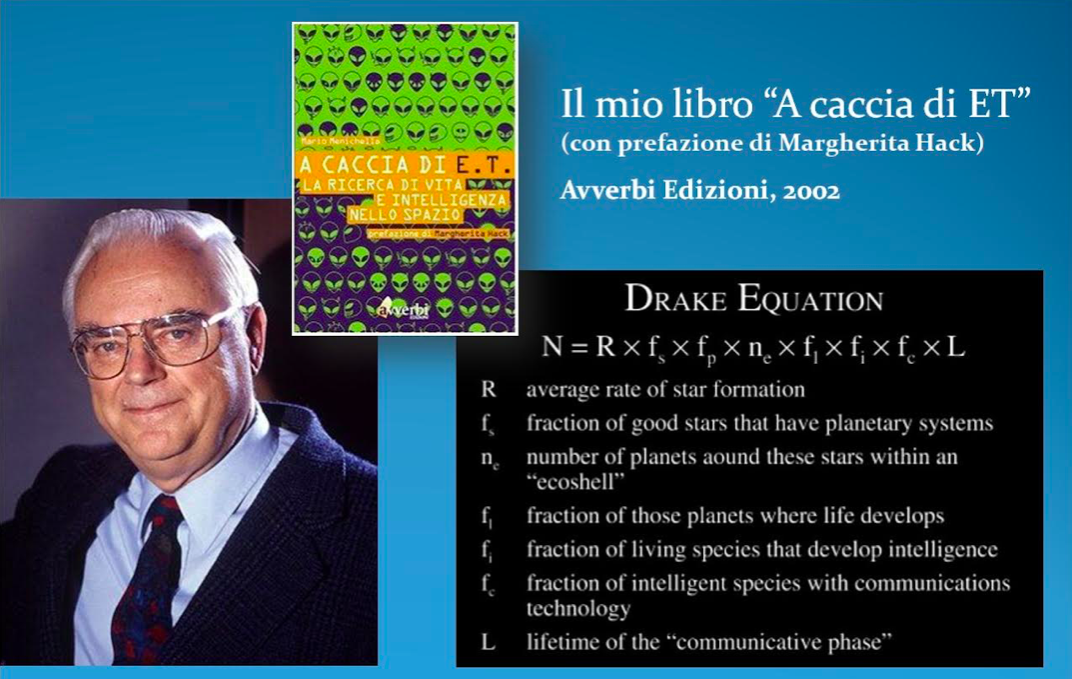

Una delle motivazioni principali che mi spinsero a scrivere Mondi futuri fu la mia curiosità generale e, in particolare, l’interesse verso la durata di una civiltà tecnologica. Già qualche anno prima, infatti, avevo affrontato questo tema nel libro A caccia di E.T.: La ricerca di vita e intelligenza nello spazio, seguendo le orme di Piero Angela, che lo aveva esplorato agli inizi della sua carriera di divulgatore.

Escludendo l’ipotesi che la nostra civiltà sia un caso unico nell’Universo, è logico supporre che nella nostra galassia si siano sviluppate altre civiltà tecnologiche. Il loro numero può essere stimato, seppur in modo approssimativo, tramite la piuttosto nota “equazione di Drake”, formulata dall’astronomo americano Frank Drake. Questa equazione considera diversi fattori: il tasso medio di formazione di stelle simili al Sole, la frazione di queste stelle con sistemi planetari, e così via. L’ultimo termine dell’equazione è rappresentato da L, ovvero la durata di una civiltà tecnologica capace di comunicare, cioè in grado di emettere onde radio e segnali ottici nello spazio.

Slide che mostra l’astronomo Frank Drake e la sua famosa equazione per stimare il numero di civiltà galattiche comunicative. In primo piano, il mio libro “A caccia di E.T.”, con prefazione di Margherita Hack.

Il problema è che disponiamo di un solo esempio concreto di civiltà tecnologica: la nostra. Siamo diventati una civiltà comunicativa poco più di un secolo fa e potremmo autodistruggerci in qualsiasi momento. Questo pensiero mi ha spinto a esplorare il futuro e la possibile fine del mondo, dell’Universo, del pianeta Terra e della specie Homo sapiens. Era un tema che nessuno aveva mai analizzato in modo sistematico e interdisciplinare come tentai di fare nel mio saggio, nonostante fosse principalmente un’opera divulgativa.

Il mondo, così come lo conosciamo oggi, potrebbe finire, come già suggeriva il poeta Thomas S. Eliot, con un “botto” improvviso o con un “laménto”, intendendo con quest’ultimo semplicemente un lento declino. Per determinare la durata tipica di una civiltà tecnologica come la nostra, è necessario analizzare a fondo le possibili strade che conducono al declino o al collasso, sia totale che parziale. Questo è un tema affascinante che offre molte scoperte davvero interessanti durante il percorso.

La crisi di “intelligibilità” e le sfide attuali

Già vent’anni fa, nella prefazione del mio libro Mondi futuri, scrivevo che “avere una prospettiva globale e prevedere il futuro a lungo termine della società e del mondo intero non è, per l’Homo technologicus attuale, solo un modo per soddisfare una curiosità innata; rappresenta soprattutto un esercizio utile per la propria sopravvivenza. Oggi, infatti, ci troviamo in una crisi di ‘intelligibilità’: si è creato uno scarto profondo tra ciò che bisognerebbe comprendere e i mezzi concettuali necessari alla comprensione, dovuto alla differente velocità di crescita tra tecnologia e cultura”.

Nella stessa prefazione, rileggendola oggi, si possono trovare previsioni che si sono rivelate sorprendentemente accurate, come quelle relative alle epidemie e alle migrazioni di massa: “All’alba del terzo millennio, l’umanità si trova, per la prima volta nella sua storia, di fronte a una serie di grandi sfide e problemi globali emergenti che minacciano non solo la sicurezza e il benessere dei paesi più ricchi e industrializzati (come l’Europa e gli Stati Uniti), ma anche la sopravvivenza della civiltà tecnologica e dell’intera specie Homo sapiens sul nostro sempre più piccolo e fragile pianeta”.

Oggi è evidente a chiunque che ci troviamo sull’orlo di potenziali catastrofi in diversi ambiti. Tuttavia, la tendenza a concentrarsi sui singoli problemi, piuttosto che avere una visione d’insieme, rende difficile per i cittadini comuni e per i leader politici stabilire una gerarchia chiara dei rischi e delle priorità da affrontare (un esempio di problema assai serio ma largamente sottovalutato per la disinformazione alimentata dalle lobby è la crescita esponenziale dell’inquinamento elettromagnetico, ma questo è un tema che merita un articolo a sé). Dunque è come navigare a vista in un mare pieno di pericoli, senza un radar, proprio come fece il Titanic meno di un secolo fa… e sappiamo tutti come è andata a finire!

Se siete arrivati a leggere fino a qui, comprenderete meglio cosa intendevo quando affermavo, un po’ brutalmente, che la nostra società forma persone che sanno “tutto di nulla”: si approfondisce la conoscenza in settori molto ristretti a scapito di una visione globale e interdisciplinare, quella che servirebbe ai decisori politici. Paradossalmente, le uniche figure che mantengono una visione più ampia sono scrittori e giornalisti, che però oggi si trovano sempre più limitati dall’aumento della censura e dell’auto-censura, fenomeni legati al crescente potere delle lobby (la già citata tendenza n°10).

L’ultima slide della mia conferenza, dedicata proprio al tema della censura, purtroppo sempre più di attualità. Nella foto, l’ing. Marco Bresci, organizzatore dell’evento.

Esiste, è vero, la cosiddetta “teoria dei sistemi”, una disciplina interdisciplinare che analizza come le parti di un sistema complesso interagiscono fra loro per formare un sistema coerente. La teoria dei sistemi si occupa di studiare i modelli complessi e le interconnessioni fra i diversi elementi in vari ambiti, come la biologia, la sociologia, l’ecologia e la filosofia. Ma ciò non basta minimamente per avere una visione dei problemi globali presenti e futuri e delle loro interconnessioni, tant’è che nel mio libro essa rappresenta una parte piccolissima – seppure molto interessante e originale – delle tematiche trattate.

Quel “vuoto” che va colmato quanto prima

All’epoca della stesura del mio libro a mia conoscenza non esistevano, a livello mondiale, istituzioni accademiche che si interessassero di problemi globali in maniera interdisciplinare: una organizzazione internazionale – peraltro privata – che mi viene a mente è il “Club di Budapest”, fondato dal filosofo e sistemologo Ervin Laszlo, che si occupa(va) di promuovere la consapevolezza globale e il cambiamento sociale sostenibile. Per il resto, gli unici modesti tentativi di interpretazione delle complesse interazioni fra le varie tendenze planetarie erano i lacunosi studi “Global Trends” della CIA.

Perfino l’utile serie dei famosi libri Vital Signs, editi dal prestigioso Worldwatch Institute, che ha fornito annualmente analisi dettagliate su tendenze globali in ambiti quali energia, ambiente, economia e società (insieme ai volumi, altrettanto preziosi, del rapporto State of the World), è andata avanti dal 1992 fino al 2015 (data dell’ultimo volume pubblicato, il numero 22), poiché questo Istituto – fondato nel 1974 dall’economista Lester R. Brown, un pioniere della ricerca sulle questioni ambientali e sulla sostenibilità globale – ha purtroppo cessato la sua attività nel 2017, ovvero ben otto anni fa.

Purtroppo, la “colpa” – se naturalmente di colpa si può parlare – di queste poche istituzioni (mi sono limitato a citarne due fra le più famose a livello mondiale) che si sono interessate di problemi globali in maniera interdisciplinare è quella di non aver lasciato un’“eredità”, intesa sia in termini di continuità operativa sia di una vera e propria “scuola” (come si direbbe in ambito accademico). Sebbene Brown e Laszlo siano ancora vivi e rimangano figure rispettate, oggi sostanzialmente dietro di loro c’è il “vuoto”, complici anche i cambiamenti degli ultimi vent’anni nel panorama della comunicazione.

Infatti, l’ascesa di nuove piattaforme digitali, dei social media e di forme di comunicazione “dal basso”, delle “fake news” e di quant’altro hanno reso più difficile perfino a istituzioni e personaggi autorevoli e già affermati mantenere la loro posizione centrale nel dibattito globale. Inoltre, le organizzazioni no profit e di ricerca affrontano notoriamente problemi legati ai finanziamenti – indispensabili per conservare la propria indipendenza – specialmente in un contesto in cui le priorità politiche e sociali possono cambiare. Il risultato è che oggi viviamo in un “deserto” di ricerca e comunicativo su questioni chiave.

Mario Menichella (fisico e divulgatore) – m.menichella@gmail.com

Riferimenti bibliografici

[1] Menichella M., “Mondi futuri: Viaggio fra i possibili scenari”, Scibooks Edizioni, 2005.

Il libro è liberamente scaricabile dal mio sito personale (http://www.menichella.it) all’indirizzo: http://www.menichella.it/MONDI%20FUTURI.pdf