In due articoli precedenti avevo cercato di mostrare come, benché al comunismo nel suo complesso ormai non creda più nessuno, molte idee tipiche del comunismo e addirittura del marxismo in senso stretto sopravvivano ancora, sia nella Russia di Putin che nella sinistra occidentale, rendendo molto difficile un suo processo di autentica riforma. Oggi vorrei mostrare come alcune di queste idee siano inconsapevolmente condivise anche da molte persone non di sinistra e perfino da molti anticomunisti dichiarati. Tuttavia, se è urgente e necessario prendere coscienza del peso che ha ancor oggi l’ideologia comunista nella formazione delle nostre convinzioni e, quindi, anche delle nostre decisioni, ciò non significa che a destra o al centro o da qualsiasi altra parte le cose vadano molto meglio: la frattura tra ragione e realtà è purtroppo una malattia assolutamente bipartisan, o, più esattamente, “omnipartisan”, come vedremo nei prossimi articoli.

Premessa

Apparentemente, il comunismo in Occidente è oggi una dottrina ampiamente minoritaria, sostenuta solo da piccoli partiti e per di più in una versione piuttosto differente da quella originale di Karl Marx, a cui ormai fanno riferimento solo alcuni movimenti extraparlamentari, insieme a pochi, benché agguerriti, intellettuali. Eppure, molte idee non solo comuniste, ma addirittura marxiste in senso stretto sono più vive che mai, al punto che vengono sostenute (ovviamente senza esserne coscienti) anche da molti non comunisti e perfino da molti anticomunisti dichiarati.

Anzi, non è neanche corretto dire che esse vengono “sostenute”: si sostiene un’idea quando si ritiene necessario argomentarla e difenderla, mentre le idee di cui sto parlando vengono perlopiù date semplicemente per scontate. Questo spiega anche come è possibile che siano così ampiamente condivise: una discussione esplicita, infatti, ne renderebbe chiara l’origine e la logica intrinseca e porterebbe al loro rigetto da parte di chi tale origine e logica non condivide. Esse, invece, si diffondono in modo quasi inconsapevole (“per osmosi”, potremmo dire), attraverso la ripetizione automatica di una serie di luoghi comuni diffusi soprattutto nella letteratura, nel cinema, nei mass media e nei libri di scuola, a causa della popolarità che il comunismo ha avuto in passato (e in parte ha ancora) negli ambienti intellettuali dell’Occidente.

Una questione terminologica

Prima di entrare nel merito, tuttavia, va fatta un’importante precisazione terminologica. Infatti, alcune delle idee di cui parlerò hanno “contagiato” praticamente tutti, ma altre sono condivise solo da quella parte della società occidentale che si riconosce in quell’ampio schieramento che comprende tutta la sinistra moderata, una parte di quella radicale, tutti i partiti di centro e una parte consistente di quelli del centrodestra moderato. Tali idee vengono invece rifiutate principalmente dalla destra e da una (piccola) parte del centrodestra, ma anche, almeno in parte, dalla sinistra più estrema, rimasta fedele all’ortodossia marxista originaria (che le respinge non perché siano troppo comuniste, ma perché non lo sono abbastanza, ma comunque le respinge).

Ciò non è così strano come potrebbe sembrare, dato che i partiti comunisti storici hanno dovuto “reinterpretare” molti punti del marxismo ortodosso per ricavarne una dottrina politica applicabile, a cominciare da Lenin e Stalin, che per giustificare la loro rivoluzione dovettero inventarsi la teoria del “socialismo in un solo paese”, che Marx avrebbe giudicato una vera e propria eresia. Il marxismo, infatti, non è una dottrina politica, ma una filosofia della storia che pretende, esattamente come quella di Hegel, da cui deriva, di individuarne un senso immanente che si affermerà inesorabilmente seguendo una sua logica intrinseca che nessuno ha il potere né di fermare né di accelerare. Paradossalmente, quindi, un marxista perfettamente ortodosso non dovrebbe far nulla, se non sedersi sulla riva del fiume della Storia aspettando che la sua inarrestabile corrente gli porti il cadavere del capitalismo e, con esso, il “paradiso” della nuova società comunista.

Essendo così eterogenei, non è facile definire adeguatamente questi due blocchi, che in quasi tutti i paesi occidentali hanno ormai in gran parte soppiantato le tradizionali divisioni politiche, compresa, appunto, quella tra destra e sinistra. Per il primo gruppo, infatti, i termini abbondano, ma sono troppo specifici, sottolineando uno solo fra i vari aspetti che lo caratterizzano (progressisti, globalisti, “maggioranza Ursula”, fautori del politically correct o della “ideologia europea”, ecc.) oppure troppo connotati in senso positivo (democratici, antifascisti, “persone civili”, ecc.). Per il secondo caso, invece, i termini abitualmente usati sono troppo generici e anch’essi troppo connotati, stavolta in senso negativo (populisti, peronisti, “impresentabili”, quando non semplicemente “fascisti”, anche se quest’ultimo epiteto, ovviamente, si applica alla sola componente di destra).

Dopo averci pensato a lungo, sono giunto alla conclusione che la classificazione migliore è quella proposta da Marcello Veneziani e fatta propria da Luca Ricolfi nel suo ultimo libro La mutazione (La nave di Teseo, 2022), che definisce “liberal” gli esponenti del primo gruppo e “comunitari” i loro oppositori, sia di destra che di sinistra, perché ciò che li avvicina, a dispetto delle grandi differenze che pure rimangono, è proprio il fatto di sottolineare l’importanza dell’aspetto comunitario contro l’individualismo radicale che rappresenta invece il fattore unificante dei “liberal”. A questa terminologia e alla corrispondente divisione concettuale mi atterrò quindi nel seguito di questo articolo e anche nei prossimi. E torniamo al nostro tema.

Dodici idee comuniste di successo

Fra le idee comuniste che si sono diffuse ben al di là del loro ambito originario vi sono innanzitutto alcune di quelle che in un precedente articolo (https://www.fondazionehume.it/politica/la-frattura-tra-ragione-e-realta-2-il-comunismo-eterno-e-la-impossibile-riforma-della-sinistra/) avevo indicato come tuttora ben presenti, benché spesso in modo implicito e inconsapevole, all’interno della sinistra italiana e, più in generale occidentale, che quindi ora riesaminerò brevemente in questa nuova prospettiva.

1) La prima di esse è la fede nel progresso, cioè, per dirla con Ricolfi, l’idea che «la freccia del tempo storico punta sempre nella direzione giusta» (Ricolfi, La mutazione, p. 200). Benché tipica della sinistra, infatti, tale idea è accettata praticamente da tutta l’area liberal, al punto che perfino quei (pochi) pensatori che ne riconoscono i limiti finiscono per condividerne almeno in parte i presupposti. Si prenda per esempio questo passo di Giovanni Orsina, che pure è uno dei commentatori politici più acuti ed equilibrati in circolazione:

«Il progressismo ha reagito al montare dell’onda conservatrice facendo forza su una concezione – appunto – progressista della storia: la storia avrebbe una logica e una direzione e, una volta superate certe soglie, indietro non si può più tornare. Da qui l’accusa che vien mossa ai conservatori di essere disperatamente fuori sintonia col proprio tempo, reduci di un’epoca ormai remota e conclusa, “medievali” addirittura. L’errore è nel manico: la concezione progressista della storia non regge più, e la rivolta contro la coppia globalizzazione-individualismo nasce proprio dalla sua crisi. È perché non credono più che la storia abbia una logica e una direzione, insomma, perché sono spaesati e angosciati dal futuro, che gli elettori votano a destra. E con l’idea di progresso in pezzi, allora, tocca ai progressisti essere disperatamente fuori sintonia col proprio tempo» (La destra orgogliosa e la scoperta dei valori, su La Stampa del 23/10/2022).

Il ragionamento è in gran parte condivisibile, ma sostenere che tale paura del futuro nasca dal “non credere più che la storia abbia una logica e una direzione” equivale di fatto a ritenere che l’unico modo di dare un senso alla storia sia, appunto, “credere che la storia abbia una logica e una direzione” e che chi non ha questa fede nel progresso non possa che essere “spaesato e angosciato”. Ora, benché sia vero che in questo processo la paura gioca un ruolo rilevante, è invece falso che chi vota a destra lo faccia solo per paura e non invece anche perché ha una diversa idea del futuro. Giorgia Meloni, per esempio, un’idea di come dovrebbe essere il futuro ce l’ha eccome: si può discuterne la validità, ma non negare che tale idea esista, né che molti elettori la condividano e che proprio per questo abbiano votato per lei. Ridurre tutto alla paura impedisce di discutere razionalmente «il lato oscuro del progresso, o meglio, di quel che i progressisti vedono come progresso» (Ricolfi, La mutazione, p. 200) e che invece non è necessariamente tale.

Parafrasando ciò che ho scritto a proposito del razionalismo nel mio libro più importante, La scienza e l’idea di ragione (Mimesis 2019, 2a ed. ampliata, p. 242), potremmo perciò dire che “l’antiprogressista liberal è un progressista deluso, che però continua ad essere progressista, nel senso che continua a pensare che se fosse possibile dare un senso alla storia, l’unico modo di riuscirci sarebbe attraverso la concezione progressista: solo che egli non crede che ciò sia possibile e quindi nega che esista una qualsiasi possibilità di arrivare a dare un senso alla storia” (l’analogia, peraltro, non è casuale, dato che il progressismo è una forma di razionalismo, la cui prima compiuta enunciazione programmatica si trova nel saggio Se il genere umano sia in costante progresso verso il meglio, scritto nel 1798 da Immanuel Kant, da cui l’idea è passata all’idealismo tedesco, in particolare ad Hegel, e da questi a Marx).

2) Anche la tipica tendenza dei comunisti a demonizzare chiunque si opponga a ciò che essi “vedono come progresso” è condivisa da gran parte dei liberal, soprattutto ora che il trucco tipico dei comunisti di autoproclamarsi antifascisti per definizione (cosicché i loro avversari risultassero, sempre per definizione, anti-antifascisti e quindi fascisti) è stato opportunamente aggiornato nei termini del politically correct. Quest’ultimo, infatti, ha ben poco a che vedere con la difesa dei poveri ed è quindi più facilmente accettabile dai ricchi borghesi in cerca di qualcosa che permetta loro di mettersi a posto la coscienza a buon mercato. Così oggi i liberal si identificano essenzialmente come antirazzisti (in senso lato, includendo in questo termine ogni forma di discriminazione, anche se non c’entra nulla con la razza), per cui i loro oppositori risultano essere per definizione anti-antirazzisti e quindi razzisti (cfr. Ricolfi, La mutazione, pp. 96-97).

3) Un’altra idea comunista di grande successo emerge nella diffusissima tendenza a riconoscere al comunismo stesso, anche da parte di chi gli è ostile, una qualche forma di “superiorità morale” rispetto alle altre ideologie totalitarie. Tale idea è così radicata che perfino molti oppositori del comunismo negano che esso sia totalitario per natura, ma solo a causa di sue erronee realizzazioni storiche, benché ritengano che la loro frequenza e gravità dimostri che sia troppo pericoloso provare a metterlo in pratica. Tuttavia, chi la pensa così paradossalmente rifiuta il comunismo per “eccesso di stima”, cioè non perché lo ritiene intrinsecamente cattivo, bensì perché lo ritiene intrinsecamente “troppo buono”, cosicché l’imperfetta natura umana non sarebbe in grado di realizzarlo senza pervertirlo.

Ciò si vede in modo particolarmente chiaro nell’uso del termine “stalinismo”, che ormai per tutti, perfino per quelli di destra-destra, serve a designare non solo una determinata fase della storia del comunismo sovietico, bensì qualcosa che in qualche modo (quale esattamente non si sa, ma non importa) si differenzierebbe dal comunismo in quanto tale. Eppure, a nessuno verrebbe in mente di parlare di “mussolinismo” o di “hitlerismo” come qualcosa di distinto dal fascismo o dal nazismo in quanto tali, e non solo perché fascismo e nazismo sono (per fortuna) morti con loro e non hanno conosciuto ulteriori fasi.

In effetti, la sola idea suona ridicola, ancor prima che sbagliata, tant’è vero che neppure i nostalgici più incalliti si sognerebbero mai di usare questo escamotage per difendere le suddette ideologie distinguendole dalla supposta cattiva applicazione che questi regimi ne avrebbero fatto. Ma allora perché la stessa operazione non ci fa lo stesso effetto quando viene applicata al comunismo? Dato che dal punto di vista razionale non c’è nessuna differenza, l’unica risposta possibile è che, come dicevo, in Occidente esiste nei confronti del comunismo un così radicato e diffuso pregiudizio favorevole che esso finisce per condizionare inconsciamente perfino i suoi più accaniti oppositori.

Tale pregiudizio traspare ancor più chiaramente nell’atteggiamento aprioristicamente benevolo che anche molti non comunisti tendono ad avere verso qualsiasi movimento sudamericano che si presenti come “rivoluzionario”. Certo, il mito del “Che” è duro a morire, eppure basterebbe informarsi in modo appena sommario per capire che la guerriglia in America Latina è morta, appunto, con Che Guevara. Dopo di lui, con la sola eccezione dei sandinisti in Nicaragua (qualsiasi cosa se ne pensi: e io, sia chiaro, ne penso piuttosto male) e di Sendero Luminoso in Perù (che però conduceva una vera e propria guerra di sterminio, le cui prime vittime erano i contadini e gli indigeni che diceva di voler proteggere), la guerriglia un po’ alla volta è diventata soltanto una scusa per fare narcotraffico con la benedizione degli intellettuali occidentali. E a quanto pare funziona…

Farò solo tre esempi, fra i tanti possibili. Il primo è l’assurda demonizzazione dell’ex Presidente peruviano Alberto Fujimori, ritenuto quasi universalmente un dittatore e spesso addirittura uno dei più sanguinari del nostro tempo. Eppure, Fujimori è sempre stato eletto con maggioranze schiaccianti in elezioni di cui nemmeno i suoi più accaniti oppositori hanno mai contestato la regolarità, ha salvato il paese dalla bancarotta e dal terrorismo e ha dato al Paese una Costituzione che è una delle pochissime cose che ancor oggi funziona tra le sue scalcagnate istituzioni, tanto che è difesa a spada tratta contro i tentativi di revisione periodicamente proposti dalla sinistra anche da moltissimi antifujimoristi.

L’unico reato per cui Fujimori è stato condannato, nel 2009, è l’uccisione di una decina di oppositori verso la fine del suo secondo mandato, in cui effettivamente aveva cominciato a manifestare una certa involuzione autoritaria. Ciononostante, è stato ritenuto responsabile di questi delitti, materialmente ordinati dal capo dei servizi segreti Vladimiro Montesinos, sull’unica base del principio, a noi purtroppo ben noto, ma non per questo accettabile, del “non poteva non sapere” (non casualmente: i magistrati peruviani hanno partecipato a diversi seminari tenuti dai magistrati del pool di Mani Pulite, da cui purtroppo hanno imparato molto).

Ma ciò che davvero i nostri intellettuali non possono perdonargli non è questo, bensì il fatto di avere usato il pugno di ferro contro i movimenti “rivoluzionari” di Sendero Luminoso e del MRTA, in particolare nell’irruzione all’ambasciata giapponese di Lima il 22 aprile 1997, in seguito alla quale vennero uccisi tutti i 14 terroristi del MRTA che l’avevano occupata. Non importa che questi ultimi stessero apprestandosi a sterminare i 72 ostaggi, come questi ultimi hanno sempre concordemente affermato. Non importa che il MRTA fosse uno dei movimenti terroristici più sanguinari che si siano mai visti (anche se non allo stesso livello di Sendero). L’unica cosa che importa è che Fujimori ha ucciso dei guerriglieri comunisti e quindi “deve” essere per forza un fascista, un dittatore e un mostro.

Ancor più incredibile è stata la vicenda di Ingrid Betancourt, candidata socialista alla presidenza della Colombia, rapita dai “guerriglieri” delle FARC per essersi spinta in una zona pericolosa contro le indicazioni della polizia. Tenuta prigioniera per anni, venne infine liberata insieme ad altri ostaggi dalle forze speciali colombiane, che riuscirono a catturare i guerriglieri senza sparare un solo colpo, facendosi passare per loro complici. Fu un autentico capolavoro, che lasciò a bocca aperta perfino la CIA. Eppure, per i media e gli intellettuali liberal gli eroi della vicenda furono la stessa Betancourt (da alcuni sciamannati addirittura candidata al Nobel per la pace) e il dittatore venezuelano Hugo Chávez, che si era offerto di fare da mediatore per la sua liberazione. Invece, il vero eroe, il Presidente colombiano Álvaro Uribe, venne aspramente criticato (e naturalmente definito “fascista”) per avere usato la forza anziché confidare nei buoni uffici di Chávez.

Anche qui, non importa che l’unico “merito” della Betancourt sia stato quello di essersi fatta incautamente rapire, mettendo irresponsabilmente in pericolo non solo la propria vita, ma anche quella dei suoi soccorritori. Non importa che durante l’operazione siano state trovate le prove del traffico di droga da parte delle FARC e quelle di un versamento di 300 milioni di dollari a loro favore fatto dallo stesso Chávez. Non importa che questi si sia mantenuto al potere inserendo nella Costituzione la “rielezione infinita” e truccando sistematicamente il voto, mentre Uribe ha rinunciato a introdurre nella Costituzione colombiana la rielezione anche per un solo mandato pur avendo il 90% di approvazione popolare. L’unica cosa che importa è che Uribe ha usato la forza contro un gruppo di autoproclamati “guerriglieri” comunisti, quindi è per definizione un fascista e un dittatore (al “mostro” non ci siamo ancora arrivati, ma c’è tempo…).

La cosa più incredibile è che si tratta di vicende su cui è abbastanza facile trovare le informazioni corrette. Ma nessuno le cerca, perché non solo i comunisti, ma un po’ tutti credono già di sapere come “ovviamente” stanno le cose. Chi non ne fosse convinto vada a leggersi le incredibili ricostruzioni di questi eventi nelle relative voci di Wikipedia, che sono interamente e acriticamente baste sulle tesi della sinistra.

Non si tratta, però, solo della guerriglia. In generale, qualsiasi governo di sinistra tende a godere di un’indulgenza che sarebbe inimmaginabile veder accordata ad altre parti politiche. Un esempio clamoroso è quello del neo-(ri)eletto Presidente brasiliano Ignacio Lula: certo, rispetto a Bolsonaro è il male minore, ma altrettanto certamente non è affatto quell’eroe senza macchia e senza paura che ci viene sempre raccontato.

Non c’è dubbio, infatti, che Lula abbia usato i soldi di Odebrecht, l’impresa brasiliana di costruzioni responsabile del più grande fenomeno di corruzione della storia umana (vedi Paolo Musso, https://www.ilsussidiario.net/news/dal-peru-il-caso-odebrecht-mani-pulite-e-gli-strani-effetti-dellautonomia-dei-pm/1889314/), per finanziare illegalmente, mentre era Presidente del Brasile, le campagne elettorali dei candidati di sinistra nei principali paesi sudamericani. Al proposito, oltre a molti documenti, c’è la testimonianza dello stesso Marcelo Odebrecht, che ho avuto modo di leggere in versione integrale sui quotidiani peruviani dopo la sua deposizione ai PM di Lima e che non lascia margini di dubbio.

E infatti la condanna di Lula non è mai stata revocata nel merito, ma solo dichiarata nulla con un cavillo formale escogitato da un giudice della Corte Suprema brasiliana: la presunta incompetenza del tribunale, veramente difficile da sostenere, soprattutto considerando che da tempo i magistrati un po’ in tutto il mondo rivendicano la “competenza universale”, che per me è un’aberrazione pericolosa, ma per la sinistra è invece cosa buona e giusta – tranne, ovviamente, quando colpisce politici di sinistra. È davvero difficile capire perché mai il PM spagnolo Baltasar Garzón avrebbe il diritto di perseguire il dittatore cileno Pinochet per crimini commessi in Cile e i PM italiani potrebbero processare gli agenti egiziani che hanno ucciso Giulio Regeni in Egitto, mentre un tribunale brasiliano non potrebbe giudicare un cittadino brasiliano per crimini commessi, almeno in parte, in Brasile.

E attenzione: non si tratta di “semplice” corruzione, che in Sudamerica è purtroppo così fisiologica da essere quasi “scusabile”. Per capirci, è come se, per esempio, Macron avesse per anni usato i fondi neri di un’impresa amica per sostenere illegalmente le campagne elettorali dei candidati a lui vicini in Italia, Spagna, Inghilterra, Germania, ecc. Qualcosa, insomma, di talmente enorme da essere quasi inimmaginabile. Eppure, per tutti i liberal d’Italia e del mondo Lula è un eroe del popolo ingiustamente condannato, “ovviamente” a causa di un complotto (del complottismo parleremo fra poco). E nemmeno l’atteggiamento a dir poco ambiguo da lui tenuto nei confronti di Putin è riuscito, almeno finora, a scalfirne il mito.

Ma ci sono molti altri esempi del genere, fra i quali ne sceglierò solo alcuni, particolarmente clamorosi.

Il primo è quello della cosiddetta “Seconda Repubblica Spagnola”, abbattuta da Francisco Franco nel 1939. In realtà, quando la guerra civile iniziò la Repubblica non era già più tale, in quanto era caduta in mano al Fronte Popolare, un’alleanza di partiti di sinistra guidata da un Partito Comunista caratterizzato da una particolare propensione genocidaria, non molto diversa da quella di Hitler e paragonabile, a sinistra, solo a quella dei Khmer Rossi di Pol Pot e del già citato Sendero Luminoso peruviano.

Il loro “programma politico” era molto semplice: sterminare tutti gli oppositori, a cominciare dai loro alleati più moderati. Ne sapeva qualcosa il socialista George Orwell, che, come poi raccontò egli stesso in Omaggio alla Catalogna, dovete scappare a gambe levate per evitare che quegli stessi che era andato a difendere come volontario, beccandosi pure una pallottola in gola, gli facessero la pelle perché “non abbastanza di sinistra”. Più in generale, i comunisti spagnoli avevano intenzione di sradicare completamente il cristianesimo dal paese, cosa possibile solo sterminando milioni di persone, come avevano già cominciato a fare, fucilando tutti (ma proprio tutti) i sacerdoti, i monaci e le suore che si trovavano nelle zone da loro controllate.

Analoga mitologia è quella che riguarda il governo “popolare” di Salvador Allende, abbattuto dal golpe militare del generale Augusto Pinochet, di cui ricorreva il cinquantenario proprio pochi giorni fa. Peccato che Allende non fosse affatto un eroe, bensì un aspirante dittatore, che si era già portato abbastanza avanti col lavoro, avendo ridotto il paese sull’orlo della bancarotta e moltiplicato le violenze contro gli oppositori, al punto che l’intervento dell’esercito venne richiesto, per disperazione, dalla maggioranza dei parlamentari, compresi molti del suo stesso partito. Paradossalmente, Allende deve la sua beatificazione postuma proprio a Pinochet: senza il suo golpe, infatti, avrebbe combinato un disastro e oggi sarebbe ricordato come uno dei tanti caudillos, sia di destra che di sinistra, che hanno infestato (e in parte infestano ancora) l’America Latina, portando alla rovina paesi che avrebbero tutto per essere ricchi e felici.

Sia chiaro: non sto dicendo che Franco e Pinochet fossero brave persone. Non lo erano, perché usarono metodi brutali non solo per prendere il potere (il che si poteva ancora capire, data la situazione), ma anche dopo, quando ciò non era più giustificabile. È però incredibile che, mentre essi vengono in genere giudicati come si meritano, lo stesso non accade (mai) con i rispettivi avversari, che non erano migliori di loro e, anzi, almeno nel caso dei “repubblicani” spagnoli erano decisamente peggiori.

Ma niente: tranne pochissimi politici e intellettuali di destra-destra (che tra l’altro in genere esagerano nel senso opposto, finendo così per screditare ulteriormente i già pochi e isolati tentativi di ristabilire la verità storica), tutti gli altri, anticomunisti compresi e compresa perfino una parte della destra più moderata, continuano a parlare della eroica lotta della “Repubblica spagnola” contro la brutale aggressione nazifascista e della eroica resistenza del “compagno Presidente” asserragliato col mitra in mano nel Palacio de La Moneda bombardato dall’aviazione. E, per colmo di paradosso, lo fanno anche molti ammiratori di Orwell, dando così un esempio pratico di quel “bispensiero”, da lui stesso immaginato in 1984, che permette ai sudditi del Grande Fratello di credere a cose contraddittorie senza accorgersi della contraddizione e che da qualche tempo si sta diffondendo (in modo sempre più preoccupante) anche nel mondo reale.

Il terzo esempio, più recente, è quello delle “enclaves” spagnole di Ceuta e Melilla in Marocco, dove si sono verificati molti gravi incidenti e in due occasioni delle vere e proprie stragi di migranti: la prima il 30 settembre 2005, quando il premier di ultrasinistra José Luis Zapatero fece addirittura sparare addosso a quelli che cercavano di entrare, causando 5 morti; la seconda il 25 giugno dell’anno scorso, mentre era premier Pedro Sánchez, pure lui di sinistra-sinistra, con ben 37 morti, anche se stavolta la Guardia Civil almeno non ha sparato, ma è comunque intervenuta molto duramente. Eppure, in entrambe le occasioni non è successo sostanzialmente nulla. Ve lo immaginate se l’avesse fatto Salvini?

A proposito: “enclaves” è un eufemismo che significa “colonie”. Alle quali la Spagna, che da un po’ di tempo in qua ci dà lezioni di civiltà un giorno sì e l’altro pure, a quanto pare non ha nessuna intenzione di rinunciare, neanche quando è guidata da governi super-progressisti…

L’esempio più recente (e più drammatico, perché qui i nostri errori di giudizio stanno anche avendo gravi conseguenze pratiche, dato che vengono ripresi dai media locali, alimentando le tensioni sociali) è quello dell’ultimo Presidente peruviano, Pedro Castillo, vincitore per un soffio al ballottaggio del 2021contro Keiko Fujimori, figlia dell’ex Presidente Alberto, e destituito il 7 dicembre 2022.

Ancora una volta, non importa che il suo governo sia stato il più corrotto della pur corrottissima storia peruviana. Non importa che avesse rapporti comprovati con il terrorismo e la malavita organizzata. Non importa che finché è rimasto in carica non abbia fatto niente per aiutare i poveri e gli indigeni di cui si era autoproclamato paladino. Non importa che fosse così ignorante e incompetente da essere espulso dal partito che lui stesso aveva creato (un po’ come se Berlusconi fosse stato espulso da Forza Italia mentre era Presidente del Consiglio). Non importa che per evitare l’impeachment abbia tentato un maldestro colpo di Stato, in cui (per fortuna) nessuno l’ha seguito.

E non importa neanche che continuare a presentarlo come un eroe popolare vittima di un diabolico complotto dei poteri forti (quali, visto che in Perù non ce ne sono?), “ovviamente” ispirato dagli USA (perché, se agli USA del Perù non gliene frega nulla?), contribuisca ad alimentare le tensioni sociali e gli scontri di piazza. Tensioni e scontri che certamente alla base hanno problemi molto seri, che però in questo modo non vengono certo risolti, ma piuttosto aggravati (ho visto con i miei occhi, solo qualche mese fa, come in molte zone dell’Amazzonia peruviana la benzina arrivi con estrema difficoltà per via dei blocchi stradali eretti dai manifestanti, causando inflazione e disoccupazione, soprattutto fra i più poveri).

Agli intellettuali liberl importa solo che Castillo è un contadino comunista con sangue indio, quindi è per definizione dalla parte dei “buoni” e chi protesta per il suo arresto e per il rifiuto di concedere elezioni anticipate ha per definizione ragione, benché il Perù abbia arrestato tutti i presidenti che ha eletto dal 1985 a oggi e le elezioni anticipate non siano mai state concesse, come peraltro vuole la Costituzione, che prevede che in tal caso subentri il Vicepresidente, come infatti è accaduto.

4) E veniamo allo statalismo. Apparentemente, al di fuori della sinistra (e spesso perfino al suo interno) lo statalismo non è più di moda, tanto che i critici della UE se la prendono spesso con il suo presunto “liberismo”. Tuttavia, ciò vale soltanto a livello teorico, mentre nei fatti le cose sono assai diverse. Il liberismo, infatti, si regge su due pilastri: detaxation e deregulation. Noi, invece, soffriamo (in Italia in modo particolare, ma sempre più anche nel resto d’Europa) di iper-tassazione e iper-regolamentazione, che coesiste con alcune politiche liberiste relative ad alcuni ambiti (perlopiù quelli sbagliati, a cominciare dalla finanza), formando una strana e perversa miscela che ricorda assai più il capitalismo di Stato cinese che le politiche di Margaret Thatcher o di Ronald Reagan.

In ciò ha avuto certo un grosso peso l’influenza degli euroburocrati di Bruxelles, ma sarebbe sbagliato ridurre tutto a questo, dato che la tendenza è universale e per certi aspetti ha iniziato a contagiare perfino gli USA. Come sostengo da tempo, alla base di tale fenomeno c’è a mio avviso la “mania del controllo”, vera ossessione della modernità, che spesso affligge anche chi a parole la combatte.

Poiché ne ho già parlato ampiamente nell’articolo precedentemente citato, non tornerò sull’argomento a livello teorico, limitandomi a un solo esempio pratico, ma particolarmente clamoroso: la riforma dell’Università fatta da Mariastella Gelmini, allora pasdaran berlusconiana e quindi anticomunista per definizione, oltre che per (continua) autoproclamazione.

Eppure, la sua è stata una riforma di concezione non “semplicemente” comunista, ma addirittura sovietica, non nel senso generico di iperstatalista, ma proprio in senso tecnico. Anche se ben pochi lo sanno, infatti, la Costituzione sovietica del 1936, promulgata da Stalin, non negava affatto la libertà di culto, parola, stampa, riunione e manifestazione, che erano anzi esplicitamente riconosciuti a tutti i cittadini dagli articoli 124 e 125 (https://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_sovietica_del_1936#Capitolo_X_%E2%80%93_Diritti_e_doveri_fondamentali_dei_cittadini).

Il problema era che ogni volta che qualcuno voleva esercitare tali diritti doveva richiedere un’autorizzazione a qualche organo dello Stato. Se questa veniva negata, come regolarmente accadeva ogniqualvolta ciò confliggeva in un qualsiasi modo con la linea del regime, ci si trovava costretti a scegliere tra rinunciare a farlo oppure farlo lo stesso ed essere denunciati per “attività antisovietiche”. Non però (formalmente) per le proprie idee, bensì per averle espresse senza autorizzazione.

Ebbene, la riforma Gelmini funziona esattamente così. Basata sul principio, di per sé impeccabile, di “autonomia nella responsabilità”, ha però il piccolo difetto di concepire la responsabilità non come obbligo di render conto dei risultati ottenuti nella propria autonoma attività, bensì come obbligo di render conto (in maniera ossessivamente e irragionevolmente dettagliata, proprio come in Unione Sovietica) di ogni singolo passo che si muove per raggiungere i risultati di cui sopra, il che in molti casi finisce col rendere impossibile raggiungerli.

Naturalmente non sto dicendo che la Gelmini si sia ispirata alla Costituzione sovietica, che probabilmente nemmeno conosce. Ma proprio per questo è ancor più significativa questa convergenza involontaria con il modus operandi di chi teoricamente dovrebbe stare ai suoi antipodi. E la stessa tendenza è presente in pressoché tutte le regolamentazioni di qualsiasi attività concepite negli ultimi anni da tutte le forze politiche, compreso il famigerato “controllo concomitante” del PNRR da parte della Corte dei Conti, di cui tanto si è parlato nei mesi scorsi.

Józef Tischner, considerato “il filosofo di Solidarność” (il sindacato degli operai polacchi guidato da Lech Wałesa che tanto contribuì alla caduta del comunismo in Polonia e, più in generale, nel blocco sovietico), soleva dire che il principio base del comunismo potrebbe essere riassunto nel seguente slogan: «È meglio il melo di Stato senza mele che il melo del contadino con le mele». Sotto questa forma nessun liberal lo sottoscriverebbe, ma se lo riformuliamo così: «È meglio il melo del contadino controllato dallo Stato senza mele che il melo del contadino senza controllo statale con le mele», allora abbiamo il principio che guida, se non esplicitamente almeno implicitamente, gran parte delle scelte dell’Europa da almeno due decenni.

Come ho già notato, c’è una singolare convergenza tra questa versione dell’esagerato statalismo marxista e il liberismo altrettanto esagerato (e altrettanto ideologico) che ispira altre parti della politica europea. In effetti, questo controllo ossessivo da parte dello Stato per le piccole imprese rappresenta un grave problema, che può anche portarle al fallimento, mentre per quelle grandi è solo una seccatura, che fa perdere tempo e denaro, ma che comunque sono in grado di gestire. Così, pur essendo di per sé penalizzante per tutti, alla fine l’oppressione burocratica finisce per favorire le grandi imprese, che già godono di altri ingiusti vantaggi, soprattutto in campo finanziario e fiscale, il che spiega come mai non ci sia mai da parte loro una protesta così decisa come ci si potrebbe aspettare.

5) Hanno invece fatto meno presa al di fuori della sinistra alcune altre idee che avevo menzionato come tuttora facenti parte integrante delle sue politiche, come la visione classista della società (anche se intesa in un senso un po’ diverso da quello tradizionale) o l’identificazione dei “lavoratori” con i soli lavoratori dipendenti. Tuttavia, almeno per alcuni aspetti, anche qui qualche conseguenza c’è stata.

La prima idea sta infatti alla base dell’ideologia del politically correct, che non è condivisa da tutta l’area liberal, ma nemmeno è limitata alla sola sinistra. Non insisterò tuttavia su questo, perché, a parte ciò che ne ho scritto io nell’articolo precedente, ne ha già trattato ad abundantiam Luca Ricolfi, anche su questo sito.

6) Una motivazione ultimamente classista, inoltre, si può intravedere a mio avviso anche nelle assurde norme che regolano la legittima difesa, che in effetti per la legge italiana praticamente non esiste, dato che per essere considerata tale richiede che anche un tabaccaio sessantenne che tiri fuori la pistola per la prima volta in vita sua davanti a dei delinquenti armati si comporti con una lucidità e una freddezza che neanche un marine perfettamente addestrato e armato di tutto punto.

Certo, ben pochi, perfino nella sinistra-sinistra, sottoscriverebbero quanto disse diversi anni fa Marco Rizzo in un soprassalto di onestà intellettuale dopo una rapina a una gioielleria: che il gioielliere era ricco, mentre il ladro era povero, quindi rubando in fondo faceva quasi un atto di giustizia (quello che una volta si chiamava “esproprio proletario”). Però è difficile credere che non sia questo che pensa, magari inconsapevolmente, molta gente, anche non di sinistra, quando la si sente dire cose del tipo “non si può togliere la vita a un ragazzo anche se voleva rubare” o “la vita umana vale comunque più dei soldi”: che, cioè, chi ha un’impresa commerciale (non importa se modestissima) è per definizione un privilegiato, mentre chi ruba (non importa se puntando una pistola in faccia al prossimo) è per definizione una vittima della società, della quale fa parte anche l’aggredito, che quindi, in fondo, è almeno parzialmente responsabile dell’aggressione che ha subito.

7) Quanto alla seconda idea, anche tra chi riconosce ai lavoratori autonomi lo status di lavoratori a pieno titolo, ha fatto breccia il pregiudizio che siano tutti, poco o tanto, evasori fiscali per definizione, arrivando spesso perfino a negare che, quando un’evasione (parziale) si verifica effettivamente, si tratti spesso di “evasione di sopravvivenza”, cioè dovuta al fatto che pagare le tasse per intero porterebbe al fallimento (il che tra l’altro non converrebbe nemmeno allo Stato, perché un’impresa fallita non paga più le tasse neanche parzialmente e in più gli getta sulle spalle dei disoccupati che dovrà in qualche modo aiutare).

8) Questo però non è tutto. Vi sono infatti alcune altre idee comuniste di successo che non avevo menzionato nell’articolo precedente perché non hanno conseguenze politiche dirette. Ma ne hanno molte a livello sociale e culturale e hanno in parte favorito anche l’affermarsi di quelle che ho discusso fin qui.

E, paradossalmente, quella più di successo di tutte è anche la più comunista, anzi, la più marxista di tutte: l’idea che tutto ciò che accade nel mondo (e in particolare tutto ciò che vi accade di male) si spieghi ultimamente in termini di interessi economici.

Ovviamente, non sto negando che le motivazioni economiche abbiano un peso rilevante e spesso anche decisivo nell’agire umano. Ma non sono le uniche e, almeno mediamente, neanche le più importanti, tant’è vero che nessuno (ma proprio nessuno) sarebbe disposto ad ammettere che le proprie azioni siano motivate esclusivamente o anche solo principalmente dall’interesse economico. E non perché ci auto-inganniamo (cosa in cui siamo effettivamente molto bravi, ma non in questo caso), ma semplicemente perché sappiamo, in base alla nostra esperienza interiore, che non è vero. E la prova che non di autoinganno si tratta è che sappiamo che non è vero neanche delle persone che conosciamo abbastanza da capirne le reali motivazioni.

Nonostante i nostri molteplici difetti, infatti, praticamente tutti, almeno ogni tanto (e molti anche spesso), agiamo in modo disinteressato, per motivi ideali o anche soltanto per quell’istinto che altrimenti ci impedirebbe di guardarci allo specchio e che fino a non molto tempo fa si chiamava coscienza. E anche quando agiamo male, non lo facciamo solo per avidità di denaro, ma per molti altri motivi, come orgoglio, rabbia, invidia, sesso, fame e disperazione (chi ha ancora un po’ di familiarità col Catechismo si renderà conto che non ho fatto altro che elencare, solo “aggiornandone” un po’ i nomi, i cosiddetti “sette vizi capitali”, così chiamati perché riconosciuti, non solo dal cristianesimo, ma anche dalla sapienza greca e romana, come le principali cause delle cattive azioni umane).

La riduzione di tutte queste cause a una sola – appunto l’interesse economico – è stata operata per la prima volta nella storia da Karl Marx e la giustificazione che egli ne ha dato è legata in modo strettissimo ai principi fondamentali della sua personale filosofia, per cui nessuno che non sia un marxista superortodosso ha il minimo motivo di accettarla. Eppure, oggi praticamente tutti, compresi gli anticomunisti più accaniti, sono dispostissimi ad ammettere – anzi, a sostenere a spada tratta – che “gli altri” (cioè tutti tranne noi e i nostri amici) si comportano proprio così, senza rendersi conto che se tutti pensano che siano “gli altri” a comportarsi così, in realtà ciò significa che nessuno lo fa realmente.

9) Da tale idea altre ne sono derivate, altrettanto infondate eppure altrettanto popolari. La prima è la contrapposizione tra “il Palazzo” e “la gente”, versione aggiornata della classica contrapposizione marxista tra capitalisti e proletariato, che ha fortemente contribuito a inaugurare la “stagione dell’antipolitica”, in cui siamo tuttora immersi. Da essa derivano, fra l’altro, lo strapotere di cui gode oggi la magistratura (il meno democratico dei “tre poteri” dello Stato moderno, dato che è l’unico non elettivo) e l’assurda quanto diffusissima idea che il compito del giornalista non sia informare bensì “lottare contro il potere”, qualsiasi cosa ciò voglia dire (e siccome può voler dire qualsiasi cosa, con ciò si apre la porta a qualsiasi abuso).

Il pregiudizio di cui sopra, infatti, si applica in modo particolarmente efficace ai potenti, che sono “gli altri” per eccellenza, dato che difficilmente la gente comune ha modo di conoscerli di persona. Inoltre, laddove c’è un grande potere inevitabilmente ci sono sempre di mezzo anche dei grandi interessi economici, per cui da qui ad affermare che i potenti agiscono soltanto per interesse economico il passo è breve. Ma non per questo è giustificato.

La storia umana, infatti, ci mostra chiaramente l’esatto opposto: e cioè che anche i potenti agiscono spesso in base a motivi diversi dal puro calcolo economico e a volte anche da qualsiasi calcolo, in modo semplicemente irrazionale. E perché non dovrebbero, dato che sono anche loro esseri umani, esattamente come noi? Quanti potenti sono caduti per aver agito spinti dalla rabbia o dall’orgoglio o per non aver voluto dare ascolto ai loro uomini migliori ed essersi circondati di adulatori e yes-men? Succede a tutti i livelli, in dittatura come in democrazia, nei partiti politici come nelle industrie, negli eserciti come nella criminalità organizzata. Succede perfino nelle squadre di calcio, con buona pace del luogo comune per cui “l’allenatore conosce meglio di noi i suoi giocatori e se ne lascia fuori qualcuno c’è di sicuro un motivo”: e, certo, un motivo c’è sempre, ma non sempre è razionale. La semplice e banale verità è che le passioni determinano la vita dei popoli, nel bene e nel male, esattamente nella stessa misura in cui determinano quella degli individui: cioè molto.

Ma non c’è niente da fare: pensare che i potenti agiscano sempre per interesse e quindi siano sempre “cattivi” è una tentazione quasi irresistibile, non solo perché fornisce un comodo capro espiatorio su cui scaricare le proprie frustrazioni senza prendersi le proprie responsabilità, ma anche perché fornisce una “spiegazione” a buon mercato che permette a chiunque di illudersi di capire senza sforzo dinamiche che invece spesso non sono dominabili neanche dagli studi più approfonditi.

E non solo di capire, ma addirittura di capire meglio degli altri, che è ancor più gratificante. Non per nulla, ogni volta che in una discussione, sia al bar sotto casa o nel salotto di Bruno Vespa, qualcuno tira fuori la “vera” causa economica di un fatto qualunque, accompagna immancabilmente la sua perlopiù semplicistica spiegazione con un irritante sorrisetto di superiorità (dimenticando, ancora una volta, che, siccome tutti pensano che la “vera” causa sia quella economica, la sua “superiore comprensione”, di cui va tanto fiero, altro non è in realtà che il più trito dei luoghi comuni).

10) Da ciò deriva un’altra conseguenza, che sta diventando un problema gravissimo: il complottismo. A prima vista questa affermazione può stupire, perché non solo il complottismo è sempre esistito, ma oggi è prevalentemente di destra. Tuttavia, le teorie complottiste odierne si distinguono per una peculiare caratteristica: anche quando sostengono tesi “di destra”, ne danno sempre una giustificazione “di sinistra”, perché nascono sempre dal portare alle sue estreme (benché sbagliate) conseguenze il ragionamento appena visto. In effetti, non conosco una sola teoria del complotto che non lo spieghi ultimamente in termini economici (tranne – forse – quelle sui Rettiliani, che dopotutto potrebbero anche essere venuti sul nostro pianeta per mangiarci anziché per fare affari).

11) Anche le protagoniste indiscusse di queste pseudo-spiegazioni pan-economiciste sono prese di peso dall’armamentario marxista: sono le cattivissime Multinazionali (la maiuscola è d’obbligo, dato che in queste narrazioni assumono caratteri più metafisici che storici), che nel giro di mezzo secolo sono passate dagli sproloqui per iniziati dei volantini ciclostilati delle Brigate Rosse ad essere tra i principali protagonisti della cultura popolare. Al giorno d’oggi il termine viene pronunciato con tono di “ovvia” riprovazione praticamente da chiunque, indipendentemente dalla sua collocazione politica, compresi quelli (e sono i più) che non sanno nemmeno cosa significa.

Di per sé, infatti, le multinazionali (senza maiuscola, cioè intese come entità sociologiche e non metafisiche) sono semplicemente «imprese di grandi dimensioni, la cui proprietà e direzione si trovano in un paese, mentre gli impianti di produzione e le strutture di distribuzione sono dislocati in paesi diversi» (definizione del Dizionario Treccani). Certo, essendo “grandi” hanno anche grandi poteri e grandi interessi e potrebbero decidere di usare i primi per favorire i secondi, a discapito del bene comune. Ma che possano farlo e che spesso lo facciano davvero (cosa che non intendo certo negare) non significa che debbano farlo per forza, sempre e comunque. Per esempio, solo per restare in casa nostra, la FIAT ha interferito con la politica italiana molto più pesantemente quando era un’impresa a carattere nazionale, che dava per scontato che i propri interessi coincidessero per definizione con quelli del Paese anche quando non era vero, che non dopo essersi trasformata nella multinazionale Stellantis.

Anche qui, per capire quanto i pregiudizi possano accecare potrà essere utile un esempio. Il 15 gennaio 2022 una petroliera della Repsol ha rovesciato in mare oltre 7000 tonnellate di petrolio di fronte alle coste del Perù. Che avesse o no delle colpe nell’incidente, la multinazionale ha comunque subito allestito un piano per ripulire le spiagge contaminate, ingaggiando 1500 operai, tra cui molti minorenni, pagati 80 soles al giorno. Il 15 febbraio su La Stampa è uscito un mega-articolo di Emiliano Guanella intitolato I ragazzini schiavi del Perù, in cui si denunciava questa vicenda come, appunto, un comportamento schiavistico da parte della multinazionale, dato che 80 soles al cambio attuale equivalgono a 20 euro, che per un lavoro così duro sembrano effettivamente pochi (anche se da qui a parlare di “schiavismo” ce ne corre).

Ma c’è un piccolo dettaglio che l’autore non ha considerato: in Perù il costo della vita è un quarto rispetto all’Italia, sicché prendere 80 soles al giorno laggiù è come prendere 80 euro al giorno qui da noi, ovvero 2400 euro al mese, che è lo stipendio di un professore universitario di seconda fascia al primo incarico. Al di là dell’opinione che si può avere del lavoro minorile nel Terzo Mondo (che comunque ha cause molto complesse e non può certo essere imputato a questa specifica iniziativa della Repsol), la paga era quindi buona, anzi, molto buona. E per di più era molto facile verificarlo.

Non so quale sia l’orientamento politico di Guanella, ma di certo il suo articolo è stato letto da persone di ogni orientamento politico, compresi molti anticomunisti. Eppure, sono pronto a scommettere che nessuno di loro, proprio come lui, si è nemmeno posto il problema di sapere quanto valgono 80 soles in Perù. Perché infatti perdere tempo a informarsi, dato che si tratta di una Multinazionale (con la maiuscola), che, come tale, “ovviamente” deve avere agito da schiavista? È molto più semplice (e più comodo…) indignarsi.

Ma c’è un ultimo aspetto che vale la pena sottolineare. Le multinazionali con la minuscola, cioè quelle che esistono nel mondo reale, sono prevalentemente occidentali (come è ovvio, dato che l’Occidente resta ancora di gran lunga la parte di mondo più ricca), ma non esclusivamente: esistono anche multinazionali in Russia (per esempio Gazprom, quella che ci ha tagliato il gas lo scorso inverno), in Cina (per esempio Alibaba, colosso delle vendite online molto più grosso e certo non molto più buono di Amazon) e insomma un po’ in tutti i paesi la cui economia sia abbastanza grande da permetterlo.

Eppure, le Multinazionali con la maiuscola, cioè le loro versioni mitologizzate che sono malvage per necessità metafisica, sono sempre occidentali per definizione, dato che l’Occidente è più ricco e quindi, in questa logica, più cattivo. Ancora una volta, questo finiscono per pensarlo, più o meno coscientemente, tutti quelli che credono a tale mitologia, anche se non sono di sinistra. E così finiscono anche per convincersi (ancora una volta più o meno coscientemente, ma comunque realmente) che l’unico colpevole di tutti i mali del mondo è l’Occidente.

Che tali mali possano essere dovuti, almeno in parte, anche a difetti delle altre culture è un’idea semplicemente inconcepibile (oggi doppiamente, perché per il politically correct, secondo il quale l’unica cultura che può essere accusata di ogni nefandezza è la nostra, ciò sarebbe discriminatorio). Perfino le ideologie violente e intolleranti, sia politiche che religiose, che dominano in gran parte degli altri paesi vengono sempre spiegate come effetto (e mai come causa) della povertà e dell’arretratezza, di cui “ovviamente” i responsabili siamo noi, il che in parte è vero, ma solo in parte. Pretendere invece che ciò valga in senso assoluto equivale in pratica a sostenere che le idee sono una mera conseguenza delle condizioni economiche, che è l’unica vera causa di tutto. In termini marxisti, “la struttura è l’economia, mentre l’ideologia è solo la sovrastruttura, che è determinata dalla struttura”. Appunto…

12) L’ultima conseguenza è il pacifismo e, in particolare, il mito del dialogo-che-risolve-sempre-tutto. A prima vista questa sembrerebbe un’idea comunista solo per accidens, nel senso che storicamente il pacifismo è stata un’invenzione puramente strumentale dei partiti comunisti europei per mettere in difficoltà i nemici dell’Unione Sovietica. Per Marx, infatti, non il dialogo, bensì la violenza è la levatrice della storia. Eppure, c’è almeno un senso in cui il pacifismo si basa su un’idea autenticamente marxista, cioè, ancora una volta, la tesi pan-economicista. Se infatti le guerre sono dovute esclusivamente a interessi economici, allora ne saranno responsabili solo i “cattivi” governi che tali interessi difendono, mentre i “buoni” popoli, che ne sono le vittime, saranno naturalmente portati a fare la pace.

Ora, in questo c’è qualcosa di vero, ma se lo si assolutizza si finisce per non capire più come sia possibile che un popolo possa decidere di combattere e morire per la propria libertà. E allora, quando l’evidenza di ciò sembra schiacciante, come per esempio nel caso degli ucraini, ecco arrivare in soccorso le altre idee preconcette che abbiamo appena visto: una bella teoria del complotto che ci “spiega” come e perché “in realtà” essi siano manipolati (ovviamente per motivi economici) dai loro capi, a loro volta manovrati dalle cattivissime Multinazionali (ovviamente occidentali) che vogliono “usarli” per distruggere la Russia, ovvero la neo-URSS dell’ex-mica-tanto-ex comunista Putin (https://www.fondazionehume.it/politica/la-frattura-tra-ragione-e-realta-1-su-mosca-sventola-bandiera-rossa/).

E così il cerchio si chiude e si arriva all’assurdo di vedere marce per la pace in Ucraina (cioè, di fatto, per la sua resa) svolgersi al canto di Bella, ciao, che racconta la storia di un tizio qualunque che una mattina si è svegliato e, trovandosi in casa l’invasor, ha deciso di combattere per la libertà anche a costo di morire. Che poi non è una storia, ma ciò che è realmente successo in Italia con la Resistenza. Eppure, spesso sono proprio quelli che più di tutti la esaltano quelli che meno di tutti riescono a credere che gli ucraini stiano semplicemente facendo la stessa cosa. A meno di pensare che siano tutti pazzi o in malafede, mi pare che l’unica spiegazione sensata di tale atteggiamento schizofrenico sia quella che ho appena proposto.

Ma non è tutto. Infatti, proprio perché interessati solo al guadagno, in quest’ottica anche i “cattivi” governi dovrebbero essere disposti a mettersi d’accordo, purché si proponga loro un compromesso vantaggioso per tutti. Di qui, come dicevo, la fiducia nell’onnipotenza del dialogo, che è un’altra faccia del pacifismo, meno facilmente riconoscibile, ma non per questo meno reale, che per alcuni è certamente un mero pretesto funzionale a precisi fini ideologici, ma per molti altri nasce invece da una sincera convinzione. Che però, essendo erronea, ha conseguenze drammatiche.

Secondo questa logica, infatti, che qualcuno possa rifiutare un accordo non in base a un interesse quantificabile (problema che richiede solo un più paziente e prolungato dialogo), ma per motivi ideologici o addirittura irrazionali (che invece lo escludono in radice) è semplicemente inconcepibile. E ancor più inconcepibile appare l’idea che a rifiutare il dialogo possano essere i governi dei paesi più poveri, che in questa logica sono per definizione i meno propensi alla guerra, avendo pochi interessi da difendere. Purtroppo, ancora una volta la questione non è solo teorica: come tutti gli errori concettuali, infatti, anche questo finisce sempre per condurre a scelte pratiche altrettanto errate e spesso disastrose.

Per esempio, è essenzialmente in base a questa logica che moltissimi occidentali, non solo a sinistra, anche quando criticano i palestinesi, in fondo in fondo sono convinti che tutto ciò che di male accade in Palestina ultimamente sia colpa di Israele. Non importa che fin dall’inizio, prima che iniziassero le guerre e l’occupazione e che Israele diventasse una potenza militare, i palestinesi (non solo i capi, ma anche il popolo) abbiano lottato non per creare il proprio Stato, ma per distruggere quello israeliano. Non importa che invece in Israele solo alcuni governi (anche se purtroppo tra essi c’è anche quello attuale) abbiano rifiutato ogni dialogo, mentre altri hanno davvero cercato di fare la pace e con chi si è dimostrato disponibile, come Egitto e Giordania, l’hanno anche fatta realmente. Non importa che i palestinesi non abbiano mai manifestato contro Hamas, non solo a Gaza, dove è pericoloso (ma è pericoloso anche in Iran, eppure i dissidenti iraniani lo hanno fatto), ma neanche in Europa, dove non correrebbero nessun rischio. E non importa neppure che a Gaza l’occupazione israeliana sia finita da ben 18 anni e che a governare la Striscia per tutto questo tempo, con risultati disastrosi, sia stato Hamas. Conta solo che i palestinesi sono poveri e quindi “non possono” realmente volere la guerra, ma vi sono spinti dalla loro condizione economica.

La possibilità inversa, che cioè il fanatismo, il terrorismo e l’indisponibilità al dialogo possano, almeno in parte, derivare da un certo tipo di cultura e possano, almeno in parte, essere non l’effetto, ma la causa della povertà, in genere non viene nemmeno presa in considerazione. Solo l’ultimo attacco di Hamas, che ha raggiunto un livello di disumanità mai visto, è riuscito a far vacillare, per la prima volta, questa convinzione, ma vedrete che non durerà (i distinguo sono già iniziati e il fatto che a guidare la controffensiva israeliana sia Netanyahu, che purtroppo è anch’egli un fanatico, non aiuta).

Un altro esempio clamoroso è l’atteggiamento che l’Occidente ha tenuto nei confronti dei colpi di Stato in Turchia ed Egitto, che abbiamo condannato duramente, mentre avremmo dovuto sostenerli senza esitazioni, se non pubblicamente almeno sottobanco, dato che erano l’unico modo di liberarci di regimi pericolosissimi, come la “democratura” islamista pseudo-moderata di Erdogan e la dittatura islamista a tutto tondo che i Fratelli Musulmani si stavano preparando ad instaurare, tant’è vero che l’intervento dell’esercito era stato richiesto da tutti i partiti egiziani democratici, nessuno escluso.

Ma niente: “i problemi vanno risolti con il dialogo e non con la forza”, abbiamo ripetuto come un mantra dal mondo dei sogni in cui viviamo ormai quasi in permanenza, col risultato che Erdogan se l’è cavata per il rotto della cuffia e il giorno dopo il colpo di Stato l’ha fatto lui. Ovviamente abbiamo condannato anche quello, ma, altrettanto ovviamente, le nostre sono rimaste parole vuote. Il risultato nel mondo reale è stato che ora ci troviamo a fare i conti con un tiranno sanguinario e mezzo pazzo che ha già ammazzato migliaia di persone, sia in patria che fuori, contribuendo pesantemente a destabilizzare tutto il Medio Oriente, e che ora sta pure dalla parte di Hamas. E pensare che sarebbe bastato passare discretamente ai ribelli la posizione del suo aereo e con un solo missile ci saremmo risparmiati tutto questo…

In Egitto, invece, il golpe di Al-Sisi per fortuna è riuscito, ma non certo per merito nostro. Naturalmente quando dico “per fortuna” non è perché pensi che l’attuale regime egiziano sia l’ideale, ma perché è il male minore realisticamente possibile in quella parte di mondo in questo momento storico. Se non siete d’accordo, provate a pensare a quanto peggiore sarebbe oggi la situazione in Medio Oriente se l’Egitto fosse guidato dai “fratelli maggiori” di Hamas (perché Hamas, per chi non lo sapesse, non è altro che la “filiale” palestinese dei Fratelli Musulmani). E, già che ci siamo, provate anche a pensare a quanto migliore sarebbe invece la situazione, non solo in Medio Oriente, ma anche in Ucraina, se la Turchia fosse tornata ad essere ciò che era prima di Erdogan, cioè un paese laico, moderato, membro affidabile della NATO e nemico della Russia.

Il vertice (almeno per ora…) della disconnessione dalla realtà prodotta da questa fede acritica nell’onnipotenza della parola è stato probabilmente raggiunto qualche mese fa, quando l’allora ancora direttore del quotidiano La Stampa, Massimo Giannini, in un memorabile editoriale, dopo aver (giustamente) bollato con parole di fuoco la repressione del dissenso in Iran, aveva solennemente annunciato che basta, la misura era colma ed era giunta l’ora di fare qualcosa di veramente drastico, eclatante e soprattutto incisivo, cioè… una raccolta di firme!

Forse qualcuno penserà che questa iniziativa è certo inutile, ma almeno non è dannosa. Ma non è così. Qualsiasi espressione di questa ideologia del dialogo-che-è-sempre-possibile quando in realtà non lo è (che ovviamente è cosa ben diversa dal grave dovere di perseguirlo ogni volta che è davvero possibile) è dannosa, anche quando non ha conseguenze negative dirette, perché contribuisce a creare nell’opinione pubblica la falsa idea che se il dialogo non dà risultati è solo perché non lo si persegue con la dovuta convinzione.

Così, perfino quando, come per esempio nel caso di Putin, è chiaro come la luce del sole che l’indisponibilità a trattare non ha affatto motivazioni economiche, ma ideologiche (e, almeno in parte, psichiatriche), a impedire che si prenda finalmente atto dell’evidenza scatta di nuovo lo stesso meccanismo di prima: una bella teoria del complotto che ci “spiega” quali sono le “vere” ragioni (ovviamente di ordine economico) per cui le cattivissime Multinazionali (ovviamente occidentali) impediscono che si tengano i negoziati di pace che “in realtà” Putin non vede l’ora di iniziare. E così ancora una volta il cerchio (rosso) si chiude…

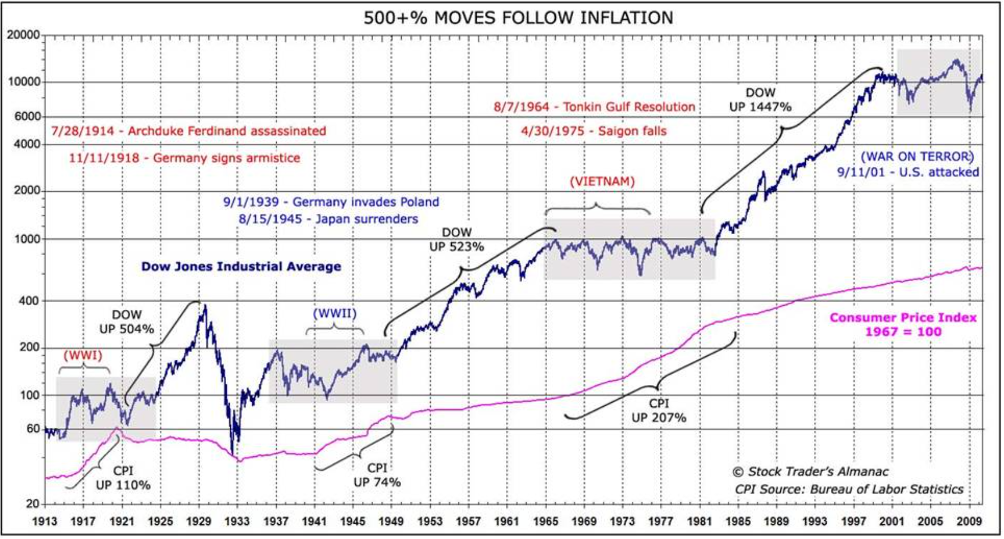

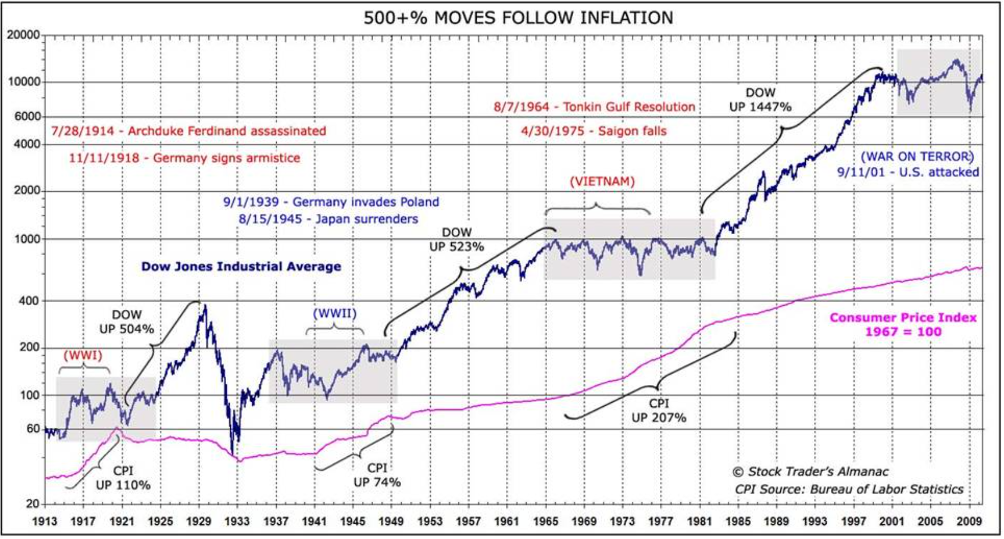

Eppure, le guerre danneggiano sempre l’economia, il che è difficilmente compatibile con la loro spiegazione in termini meramente economici. Per convincersene basta guardare l’indice Dow Jones nell’ultimo secolo (fig. 1), che, come dice lo stesso Hirsch, autore dello studio, «mostra come il mercato non sia riuscito a compiere alcun progresso duraturo mentre il mondo era coinvolto in una significativa conflagrazione».

Figura 1 – L’indice Dow Jones dal 1913 al 2010 con indicate le date chiave delle 6 guerre a cui gli USA hanno preso parte nel periodo considerato: I Guerra Mondiale: 1917 entrata in guerra – II Guerra Mondiale: 1934 Hitler prende il potere; 1939 invasione tedesca della Polonia; 1941 attacco a Pearl Harbor ed entrata in guerra – Corea: 1950 entrata in guerra – Vietnam: 1955 entrata in guerra; 1965 inizio del coinvolgimento massiccio; 1972 ritiro delle truppe – Guerra del Golfo: 1993 inizio e fine – Afghanistan: 2001 attacco alle Torri Gemelle e invasione dell’Afghanistan. Si tenga presente che il grafico è in scala logaritmica, che rappresenta le variazioni percentuali in modo sostanzialmente indipendente dal valore assoluto, il che permette un confronto omogeneo tra diversi periodi, ma dà anche l’impressione che esse siano di minore entità rispetto a quella reale. Il grafico è tratto da Jeffrey A. Hirsch, Super boom is underway!, in “Stock Trader’s Almanac”, 11/04/2019 (https://www.stocktradersalmanac.com/Alert/20190411_2.aspx).

Solo la Guerra di Corea e quella del Golfo, che peraltro godeva di un vastissimo sostegno internazionale e si è conclusa in pochi mesi con una vittoria totale, non hanno causato danni significativi all’economia americana (e per questo non erano state incluse nel grafico), anche se un calo nella fase iniziale c’è comunque stato. In tutti gli altri casi, l’entrata in guerra è sempre stata seguita (e nel caso della II Guerra Mondiale anche preceduta, a causa dei drammatici eventi che la facevano presagire) da un prolungato crollo della Borsa. Quando le cose sono andate bene c’è stata poi una progressiva ripresa, a volte a guerra ancora in corso, a volte soltanto dopo, che peraltro è almeno in parte solo apparente, poiché in larga misura è dovuta al fatto che, come nota ancora Hirsch, «una volta finita la guerra, è iniziata l’inflazione causata dalla spesa pubblica», il che ha fatto crescere il PIL nominale, ma non la ricchezza reale. Invece, quando in Vietnam le cose hanno iniziato a mettersi male c’è stata una lunga stagnazione e poi, al momento della ritirata, un lungo crollo seguito da un’ancor più lunga stagnazione.

Ovviamente, le guerre non sono l’unica causa che ha influito sull’andamento dell’economia americana in questi periodi, ma a uno sguardo d’insieme sembra davvero difficile sostenere che le abbiano fatto bene. E del resto la cosa è soltanto logica. L’economia moderna, infatti, per prosperare ha bisogno di facilità nel reperire le materie prime e nel far circolare le merci, sicurezza nei trasporti, stabilità politica, fiducia nel futuro e, sì, anche un pizzico di superficialità, che favorisce il consumismo: tutte cose che le guerre mettono a rischio. Certamente, una vittoria militare può portare dei benefici economici, ma anche in tal caso non è la guerra in sé a portarli, ma solo le sue conseguenze.

La verità è che dall’economia di guerra trae vantaggio solo l’industria di guerra, che perfino negli USA rappresenta appena il 2% del PIL. Certo, la sua influenza sulla politica è ben maggiore di questa misera percentuale, ma è ugualmente difficile credere che possa arrivare al punto di poter far prevalere i propri interessi contro quelli del restante 98% del sistema economico, che comprende moltissime industrie almeno altrettanto grandi e influenti, se non addirittura di più.

Eppure, nonostante l’evidenza contraria, l’idea che a causare le guerre siano le industrie che producono armi è radicatissima. Anzi, molti ritengono addirittura che non ci sia neanche bisogno di particolari pressioni da parte loro, ma che a scatenare le guerre basti il fatto in sé di produrre armi e venderle ai vari governi.

Ora, è certo brutto che si investano tante risorse per questo (anche se questo non è sicuramente l’unico modo in cui sprechiamo i nostri soldi e probabilmente neanche il più assurdo: ne riparleremo presto). E, certo, avere molte armi a disposizione può invogliare qualcuno ad usarle. Ma pretendere che questa sia la causa delle guerre è davvero mettere il mondo alla rovescia. Sarebbe come dire che, se invece di usare il coltello per tagliare la torta da offrire ai miei ospiti lo uso per sgozzarli, la colpa è del coltello. Ed è ancor più paradossale (nonché, per me cattolico, fonte di un certo disagio) che questa stramba idea compaia anche in molti documenti ufficiali della Chiesa, che pure sa bene, come dice il Vangelo, che la causa del male si trova nel cuore dell’uomo e non in ciò che sta fuori di lui.

Inoltre, seguendo questa logica, se volessimo essere coerenti, allora dovremmo disarmare anche la polizia o, meglio ancora, abolirla del tutto. E infatti questo è esattamente ciò che vorrebbe Black Lives Matter, per il quale è l’esistenza della polizia a causare la criminalità. È soltanto un caso che questo movimento nasca nell’ambito della sinistra radicale e sostenga la cancel (in)culture, cioè, per dirla chiara, la completa distruzione della cultura occidentale, ritenuta la causa di ogni male esistente al mondo? Ed è soltanto un caso che nelle università americane più influenzate da questa ideologia ci siano continue manifestazioni a favore di Hamas (non dei palestinesi in generale, ma proprio di Hamas)?

La realtà è ben diversa. Solo se entrano in gioco questioni di natura più complessa e di più lungo periodo (sul quale si può sperare di compensare i danni che inevitabilmente la guerra produrrà sul breve periodo), che riguardano anche una parte sostanziale dell’industria non di guerra e hanno inoltre una rilevanza strategica e politica, come per esempio assicurarsi il controllo di determinate materie prime o di determinate rotte commerciali – allora, e solo allora, gli interessi economici possono effettivamente causare delle guerre. E spesso le hanno causate realmente. Ma di qui a dire che tutte le guerre hanno soltantomotivazioni economiche c’è un salto enorme, che né la logica né la storia possono giustificare.

Non per nulla, perfino un autore non certo incline all’idealismo o al sentimentalismo come Lucio Caracciolo è arrivato a scrivere:«Il movente primario dei conflitti di potere non è l’acquisizione di beni materiali. È lo status. Identità riconosciuta da chi riconosciamo abilitato a riconoscercela. Diamo al thymós quel che è del thymós. È la brama di riconoscimento che muove la storia. […] La Russia invade l’Ucraina perché vuole certificato da Washington il rango di grande potenza mondiale revocatole dal Numero Uno finita la pace della guerra fredda» (La mente prigioniera di Putin, su La Stampa dell’11/11/2022).

Enunciata in termini così generali, questa affermazione è certo eccessiva, anche se per quanto riguarda l’Ucraina è a mio avviso assolutamente corretta (e ciò significa che nemmeno un capo di Stato comunista e nostalgico dell’Unione Sovietica come Putin si comporta secondo i dettami della filosofia marxista). In ogni caso, se è vero che le guerre non scoppiano certamente solo per questo motivo, è altrettanto vero che scoppiano anche per questo motivo – oltre che per molti altri: e quindi non solo per motivi economici.

Perché tutto questo?

Terminata la nostra analisi, c’è però un’ultima cosa che dobbiamo chiederci: perché così tante idee tipiche del comunismo sono penetrate così profondamente nella nostra mentalità, al punto che spesso le facciamo nostre senza nemmeno rendercene conto?

Io credo che ciò dipenda dal fatto che il comunismo ha qualcosa che entra in risonanza con alcune profonde inclinazioni dell’uomo moderno, che sono presenti anche in chi a livello cosciente vi si oppone. Questo lo aveva già capito, ben 45 anni fa, Václav Havel, il più geniale dei dissidenti del blocco sovietico, che dopo la sua caduta divenne Presidente prima della Cecoslovacchia liberata e poi della neonata Repubblica Ceca. In un passo, che cito molto spesso, del suo straordinario libro Il potere dei senza potere (La Casa di Matriona – Itacalibri, Milano – Castel Bolognese 2013), pubblicato clandestinamente nel 1978 tramite il samizdat, parlando del sistema comunista Havel scriveva infatti:

«Che l’uomo si sia creato e continui, giorno per giorno, a crearsi un sistema finalizzato a sé stesso, attraverso il quale si priva da sé della propria identità, non è una incomprensibile stravaganza della storia, una sua aberrazione irrazionale o l’esito di una diabolica volontà superiore che per oscuri motivi ha deciso di torturare in questo modo una parte dell’umanità. Questo è potuto e può succedere solo perché evidentemente ci sono nell’uomo moderno determinate inclinazioni a creare o per lo meno a sopportare un tale sistema. […] La crisi planetaria della condizione umana penetra sia il mondo occidentale sia il nostro: in Occidente assume solo forme sociali e politiche diverse. […] Si potrebbe anzi dire che quanto più grande è […], rispetto al nostro mondo, lo spazio per le intenzioni reali della vita, tanto meglio […] nasconde all’uomo la situazione di crisi e più profondamente ve lo immerge» (pp. 51 e 125).

Havel non ha specificato l’esatta natura di tali “inclinazioni”, ma l’ha lasciata chiaramente intendere. Si tratta essenzialmente di quelle per la giustizia e l’uguaglianza, però intese (attenzione!) non in senso generico, bensì nel modo peculiare in cui l’uomo moderno vorrebbe assicurarsele: «sognando sistemi così perfetti che nessuno avrà bisogno di essere buono», per dirla con un altro passo che cito in continuazione, tratto da un’opera teatrale del grande poeta inglese Thomas Stearns Eliot (The Rock, Coro VI, vv. 23-24).

Come ho sostenuto nel già citato La scienza e l’idea di ragione e, su questo sito, nell’articolo La frattura tra ragione e realtà(https://www.fondazionehume.it/societa/la-frattura-tra-ragione-e-realta/), che ha concluso la mia serie di interventi sul Covid e ha fornito lo spunto iniziale per questa nuova serie di contributi, io credo che dietro a questo atteggiamento ci sia quello che per me rappresenta “il” problema di fondo della modernità, cioè il radicale rifiuto del rischio, che nasce da una altrettanto radicale diffidenza verso la realtà e ha per conseguenza una patologica mania del controllo.

Nato nel Rinascimento, tale atteggiamento ha trovato la sua espressione più compiuta ed emblematica nella filosofia di Cartesio, ma per molto tempo è rimasto circoscritto a ristrette élites intellettuali, diventando mentalità dominante solo negli ultimi decenni. E non c’è dubbio che a renderlo tale sia stato principalmente il comunismo (che della filosofia moderna è figlio legittimo, derivando direttamente dall’idealismo hegeliano), il quale promette esattamente questo: la giustizia e l’uguaglianza garantite da un meccanismo oggettivo, inesorabile e – soprattutto – impersonale, anziché dallo sforzo personale di usare bene la propria libertà. Infatti, cosa c’è di più rischioso della libertà?

Trovo convincente questa chiave di lettura soprattutto perché spiega parecchie cose che a prima vista appaiono non collegate o addirittura in contrasto fra loro. Una delle cose più importanti che ho cercato di mostrare nel libro è come tale atteggiamento stia alla base sia del razionalismo che del relativismo, le due correnti filosofiche più caratteristiche della modernità, che però in apparenza sono contraddittorie. Viste in quest’ottica, invece, appaiono come due facce della stessa medaglia, giacché entrambi condividono la convinzione che la verità non si possa incontrare nell’esperienza (convinzione che per la sua importanza fondamentale nel mio libro ho chiamato “dogma centrale della modernità”) ed entrambi portano all’idolatria delle regole, che, assolute o convenzionali che siano (da questo punto di vista non fa differenza), diventano l’unico possibile (e perciò intrascendibile) orizzonte di senso.

Tra le altre cose, questa interpretazione rende un po’ più comprensibile come mai la sinistra occidentale, partita da posizioni iper-razionaliste, abbia finito col diventare la paladina del relativismo, dato che è lo stesso cammino che ha compiuto nell’ultimo secolo il razionalismo occidentale nel suo complesso. Ma ci sono anche implicazioni più dirette.

In particolare, il rifiuto del rischio e la mania del controllo spiegano come mai gli aspetti del comunismo che riscuotono più successo fra i liberal non comunisti non siano in genere quelli più nobili e visionari, ma quelli più illiberali e autoritari. E infattinegli ultimi anni, favoriti dalle varie crisi, a cominciare dal Covid, tali aspetti hanno cominciato ad emergere in maniera decisamente preoccupante in molte democrazie occidentali (su questo, oltre agli interventi miei e di Ricolfi sul Covid, si vedano gli articoli dello stesso Ricolfi e di Marco Del Giudice sul politically correct). E il peggio rischia di arrivare adesso, con l’ecologically correct (vedi ancora Ricolfi, https://www.fondazionehume.it/societa/punire-il-negazionismo-climatico/).

Ma ha la stessa radice anche il dilagare nel mondo liberal dell’ossessione per il digitale e, in particolare, per la (inesistente) intelligenza artificiale, nonostante tutti gli argomenti e anche i dati di fatto che ne mostrano i limiti intrinseci e gli effetti negativi che il loro uso pervasivo ha già adesso e rischia di avere ancor di più in futuro (si vedano per esempio: Luca Ricolfi, https://www.fondazionehume.it/societa/chatgpt-limpostore-autorevole/; Paolo Musso, https://www.fondazionehume.it/societa/chatgpt-io-e-chat-lo-studente-zuccone/).

Anche qui, infatti, la motivazione di fondo che induce a “voler credere” a tutti i costi, contro ogni evidenza e ragionevolezza (cfr. Paolo Musso, https://www.fondazionehume.it/societa/chatgpt-gli-imposturati-autorevoli-e-la-superluna/), nella reale esistenza dell’IA è la promessa di un sistema che garantisca la generazione del bene in modo automatico, senza dover passare attraverso il “rischioso” giudizio personale, che, non per nulla (fateci caso, per favore!), sempre più spesso e in un numero sempre maggiore di ambiti è considerato come di per sé stesso negativo.

Pertanto, se la mia analisi è giusta, allora ultimamente il problema non è liberarsi dall’influsso del comunismo, ma da quello della modernità in quanto tale. Non però – si badi bene – cercando un nostalgico quanto vano ricupero di un passato che aveva anch’esso i suoi problemi e che in ogni caso non può tornare, bensì in nome di un’altra e migliore modernità. Infatti, come sostengo da tempo, non esiste una sola modernità, ma due.

La prima, che ha prevalso a livello culturale, è appunto quella inaugurata da Cartesio, che è basata su una radicale frattura tra ragione ed esperienza, ha come principio fondamentale la prevalenza della teoria sulla realtà e ha generato l’ideologia. La seconda, invece, è quella di Galileo, che è basata sulla inscindibile unità di ragione ed esperienza, ha come principio fondamentale la prevalenza della realtà sulla teoria e ha generato la scienza. Quest’ultima, però, ha vinto a livello pratico, perché tutta la nostra civiltà si basa sulla scienza, ma ha perso a livello culturale: e questa è la radice di molti, se non tutti, i nostri attuali problemi.

La soluzione, quindi, può consistere solo nel diffondersi di una mentalità autenticamente scientifica, che ristabilisca il primato della realtà e dell’esperienza (e che è cosa ben diversa dallo scientismo, che è anch’esso un’ideologia che fa violenza alla realtà invece di adeguarsi ad essa).

Mi pare evidente che questo non è ciò che sta accadendo, non solo a sinistra, ma anche a destra, dove si fanno spesso critiche giuste, ma poi le si vanificano andando dietro alla pseudoscienza e al complottismo. Ne parleremo nei prossimi articoli.

Nota bene finale

Prima di chiudere, però, vorrei aggiungere un “nota bene”, a scanso di possibili equivoci. Se ho ritenuto importante scrivere questa sorta di “trilogia del comunismo” (nella Neo-URSS di Putin, nella Sinistra occidentale e nell’Occidente in generale), è perché il comunismo gode tuttora di una fama molto migliore di quanto meriti e, soprattutto, è ancora ben vivo e vegeto, mentre generalmente lo si ritiene ormai morto e sepolto, il che può portare (e porta effettivamente) a formarsi idee sbagliate e, di conseguenza, a compiere scelte altrettanto sbagliate. Ciò però non significa che io sia un uomo di destra o comunque un conservatore, come si vedrà ben presto, soprattutto quando cominceremo a parlare di economia.

In effetti, io non seguo nessuna particolare dottrina politica. L’unica cosa a cui sono o almeno cerco di essere fedele, per come ne sono capace, è la realtà. Comunque, se proprio dovessi definirmi, direi che sono un “anarchico pragmatico”.

Sono tendenzialmente anarchico perché è un dato di realtà che le regole (tutte le regole) di per sé sono un male, dato che rappresentano sempre l’imposizione della volontà di qualcuno a tutti (quando tutti sono d’accordo, infatti, non c’è bisogno di regole) e, di conseguenza, hanno sempre dei costi: anzitutto in termini di libertà, ma poi anche in termini economici, perché per farle rispettare c’è bisogno di uomini e mezzi che vengano pagati per occuparsi di questo anziché per dedicarsi a scopi costruttivi.

Non sono però completamente anarchico perché è pure un dato di realtà che in un mondo senza nessuna regola non si affermerebbe la libertà di tutti, bensì la prepotenza di pochi: di conseguenza, le regole sono un male necessario, che però non per essere necessario cessa di essere un male. Di conseguenza, le regole dovrebbero essere limitate, appunto, a quelle realmentenecessarie e, soprattutto, dovrebbero essere giudicate non astrattamente, in base a principi teorici, quali che siano, bensì pragmaticamente, in base alla loro capacità di produrre benefici maggiori dei danni che sempre inevitabilmente causano (un corollario di ciò è che non esistono regole “semplicemente” inutili e che pertanto ogni regola che non sia utile è dannosa: se ogni regola ha un costo, infatti, una regola inutile, non producendo benefici che possano compensare i suoi costi, ha un saldo negativo e quindi è in realtà dannosa).

Perciò, in tutti i miei ragionamenti cerco sempre di attenermi a un semplice metodo, che tuttavia non per esser semplice è anche facile (“semplice”, infatti, è il contrario di “complicato”, non di “difficile”). Tale metodo presenta una certa analogia con quello della scienza naturale, la quale infatti vi gioca un ruolo importante, ma da sola non è sufficiente, perché qui si tratta anche di valutare i fini, che per definizione non rientrano nell’ambito di competenza del metodo sperimentale galileiano. E questi sono i punti fondamentali:

1) per ciascun problema, cercare anzitutto di stabilire quali sono i dati di realtà di cui disponiamo e, in particolare, quali cose sono ragionevolmente certe e quali invece incerte;

2) in base a ciò, cercare di stabilire quali effetti avrebbero le diverse soluzioni che si possono immaginare per risolvere il problema in questione;

3) infine, discutere i pro e i contro di ciascuno dei possibili effetti per stabilire qual è quello che ci appare preferibile, dal che consegue quale soluzione vada adottata.

Forse tutto ciò vi sembrerà ovvio. E lo è, in teoria. Ma se credete che lo sia anche in pratica, allora temo che non abbiate un’idea chiara di come funziona il mondo in cui vivete..

Oggi, infatti, quasi tutti procedono in senso esattamente inverso: prima fanno un elenco dei fini che ritengono desiderabili e/o necessari, poi in base a questi propongono delle soluzioni ispirate a principi teorici che sembrano in armonia coi fini prescelti e infine cercano di dimostrare che i dati di realtà supportano le soluzioni da loro proposte, il che, però, in genere non accade (e per forza, dato che tali soluzioni sono state scelte prescindendo dai dati di realtà). A questo punto ci si aspetterebbe che le soluzioni proposte venissero rimesse in discussione per adattarle alla realtà, ma, di nuovo, in genere ciò non accade: quello che accade, invece, è che si cerca di adattare la realtà alla teoria (senza farsi problema di deformarla e travisarla) o, addirittura, semplicemente la si ignora.