Nonostante che gli articoli scientifici sul COVID-19 pubblicati nel corso di un anno di pandemia siano ormai dell’ordine di oltre 100.000, purtroppo da un’analisi veloce di alcuni dei principali database scientifici (PubMed, medRxiv, bioRxiv, etc.) usando parole chiave tipo “Comparison risk SARS-CoV-2 Covid infection different places” – o similari – non sembrano esservi, in letteratura, studi che affrontino in maniera comparata il rischio del contagio nei vari luoghi (casa, scuola, ufficio, negozi, mezzi di trasporto, etc.) né, tantomeno, che aiutino a capire la potenziale gravità della malattia se l’infezione è contratta in un luogo piuttosto che in un altro. Infatti, l’approccio più naturale al problema è quello basato sul “contact tracing”, che avrebbe però richiesto la raccolta di una grande mole di dati (parte dei quali tramite un’app di tracciamento via GPS) e l’incrocio con una vastità di informazioni personali che nei Paesi occidentali – Italia in testa – è ostacolata dalla normativa sulla privacy. Un altro approccio al problema è quello basato sulla sieroprevalenza, che è stato usato dall’Istat e dal Ministero della Salute; ma esso fornisce informazioni solo di tipo indiretto e comunque non considera i trasporti e la scuola, né spiega le ragioni per cui si corre un rischio di contagio maggiore in un luogo piuttosto che in un altro. Il presente articolo, perciò, vuole essere un tentativo (il primo a me noto) di affrontare il problema in maniera quantitativa attraverso un semplice modello del fenomeno, che si basa sui quattro parametri davvero rilevanti: (1) il volume di un ambiente indoor, (2) il numero di persone che lo occupano, (3) il tempo che vi si trascorre, (4) il tasso di ricambio dell’aria. I risultati quantitativi e comparati ottenuti grazie all’ipotesi semplificativa che le persone indossino la mascherina (eccetto che in casa) sembrano predire in maniera molto attendibile i rischi di infezione associati, nel caso italiano, ai vari tipi di ambienti, trasporti e scuola compresi (ad es. vi è un perfetto accordo con i rapporti dell’ISS e dell’Istat per quanto riguarda i luoghi che risultano essere più a rischio). Infine, entrando nel dettaglio delle questioni chiave, il presente lavoro illustra – anche con l’aiuto della vasta letteratura sul tema e di alcune tabelle riassuntive – le varie strategie idonee nelle politiche di risposta al Covid-19 per ridurre il numero di contagi e il rischio di malattia grave, spiegando perché queste siano per il Paese preferibili a quelle che sono state adottate nel recente passato dalle Autorità.

Il legame fra dose virale, probabilità di contagio e gravità della malattia

È più di un anno che si parla della pandemia di Covid-19, ma gli italiani continuano a chiedersi dove i contagi avvengano con maggiore probabilità, e dunque quali siano i luoghi da evitare e/o in cui occorre adottare le maggiori precauzioni. Si noti che questa è solo una “dimensione” del problema. Infatti, una seconda “dimensione” è rappresentata dalla gravità della malattia che il contagiato svilupperà, la quale è legata – a parità di altri fattori (come ad es. l’età e le condizioni della persona) – alla “dose” di virus assorbita, in particolare tramite la respirazione (la letteratura scientifica peer reviewed sul legame fra dose virale assorbita e gravità della malattia è accennata nel penultimo paragrafo del presente articolo). Ciò pone una seconda domanda chiave: dove rischio di prendermi la forma più grave?

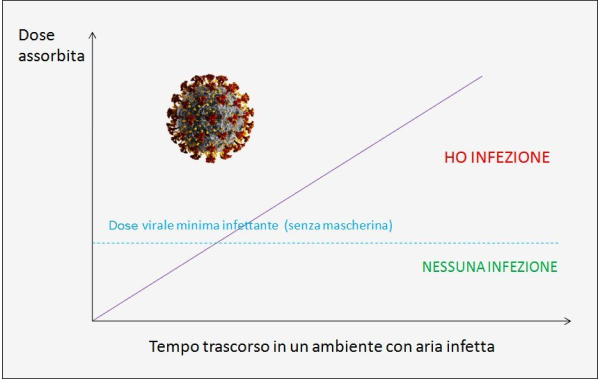

Come ho illustrato anche in un mio precedente articolo [1], ogni virus ha la capacità di sopravvivere per un certo tempo nell’ambiente all’interno del fluido corporeo (ad esempio di una gocciolina emessa parlando), ma è necessaria la presenza di una cosiddetta “dose virale minima” per produrre realmente l’infezione, o contagio, negli esseri umani: ad es. sono sufficienti circa 100 particelle virali nel caso del norovirus [2] – il virus a RNA responsabile della diarrea – ma tale quantità minima è diversa da virus a virus. Per il SARS-CoV-2 non è nota esattamente, poiché gli esperimenti in tal senso non sono considerati eticamente accettabili.

Diversamente, la “carica virale” è un’espressione numerica della quantità di virus presente in un dato volume di fluido corporeo (ad es. l’espettorato, il plasma sanguigno, etc.). La carica virale, in pratica, si riferisce al numero di particelle virali trasportate da un individuo infetto [29]. Quando respiriamo aria infetta – ad esempio perché contenente goccioline (droplet) con il virus al loro interno – assorbiamo una certa dose di carica virale, che è data dal prodotto della carica virale assorbita nell’unità di tempo per il tempo di esposizione. Dunque, più tempo siamo esposti alla sorgente (senza adeguate protezioni e precauzioni) e maggiore è la probabilità di raggiungere la dose virale minima infettante.

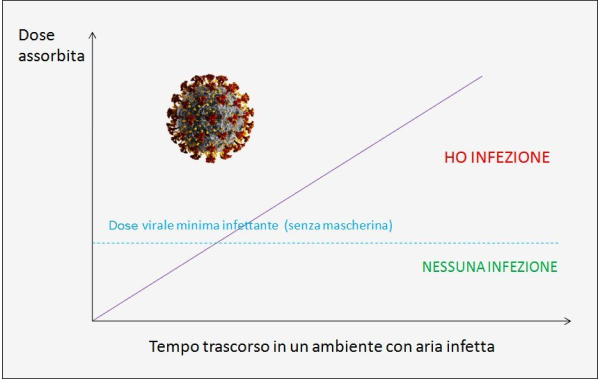

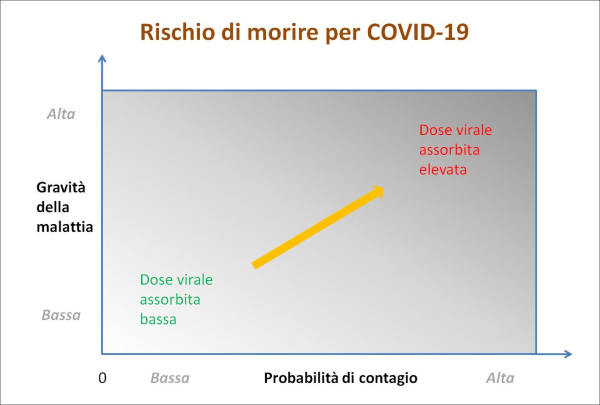

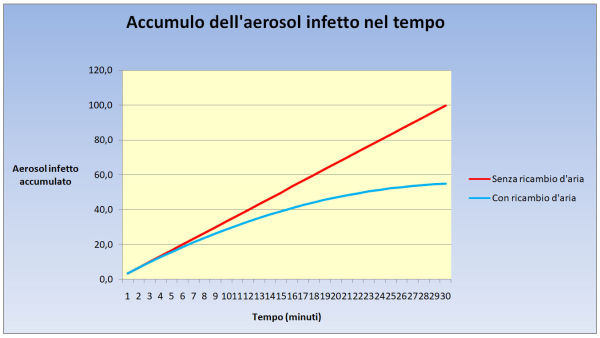

Figura 1. Più tempo si trascorre in un ambiente chiuso o semichiuso con aria infetta dal virus e più grande è la dose virale assorbita da una persona sana, per cui maggiori sono le probabilità di infettarsi, a parità di altre condizioni. L’uso della mascherina, se questa è scelta e indossata correttamente, può abbattere quindi di molto la probabilità di contagio e, quando anche quest’ultimo si verificasse, la barriera costituita dalla mascherina permette comunque di assorbire una dose virale inferiore, riducendo il rischio di forme gravi di malattia, sempre naturalmente a parità di altre condizioni. (fonte: elaborazione dell’Autore)

Figura 1. Più tempo si trascorre in un ambiente chiuso o semichiuso con aria infetta dal virus e più grande è la dose virale assorbita da una persona sana, per cui maggiori sono le probabilità di infettarsi, a parità di altre condizioni. L’uso della mascherina, se questa è scelta e indossata correttamente, può abbattere quindi di molto la probabilità di contagio e, quando anche quest’ultimo si verificasse, la barriera costituita dalla mascherina permette comunque di assorbire una dose virale inferiore, riducendo il rischio di forme gravi di malattia, sempre naturalmente a parità di altre condizioni. (fonte: elaborazione dell’Autore)

I fattori che determinano il raggiungimento o meno della dose minima infettante – e dunque la probabilità di contagio da SARS-CoV-2 – sono però molti e includono, oltre al tempo di esposizione: (1) se il contagiante è asintomatico o se invece ha dei sintomi (come ad es. una tosse, che può diffondere una elevata quantità di goccioline infettive); (2) il comportamento dell’individuo infetto (respira solo, parla, starnutisce, tocca oggetti o superfici, etc.); (3) il comportamento della persona sana (modello di contatto con persone / cose infette, uso di dispositivi di protezione individuale, etc.); (4) i fattori ambientali (ambiente chiuso/aperto e, se è chiuso, suo volume, livello di ventilazione, di ricambio aria, di particolato, etc.).

Inoltre, come per qualsiasi altro agente patogeno (batteri, funghi, etc.) o veleno, i virus sono di solito più pericolosi quando si presentano in quantità maggiori. Sola dosis venenum facit, ovvero “è la dose che fa il veleno”, dicevano i latini e il concetto si applica, mutatis mutandis, anche ai virus. “Piccole esposizioni iniziali tendono a portare a infezioni lievi o asintomatiche, mentre dosi più grandi possono risultare letali”, come ha spiegato molto bene il professore di chimica e genomica Joshua Rabinovitz. Dunque, di quante più volte si eccede la dose infettante minima, tanto più si rischia di sviluppare una forma grave.

Pertanto, per proteggersi dal Covid-19 – sia dal punto di vista del contagiarsi o meno, sia di sviluppare una forma grave della malattia – occorre cercare di prevenire l’esposizione ad alte dosi di virus (questo secondo importante aspetto verrà discusso in modo ampio verso la fine di questo articolo sulla base della letteratura peer reviewed, quindi per il momento chiedo al lettore di darlo per acquisito). In effetti, intuiamo tutti facilmente che entrare per pochi minuti in un palazzo di uffici in cui qualcuno è stato con il coronavirus non è così pericoloso come sedersi accanto a quella persona per due ore in treno, e ciò sia dal punto di vista della probabilità di contagio che, appunto, della gravità dell’eventuale malattia. Perciò, la durata breve dell’esposizione – così come l’uso di mascherine e di guanti, il distanziamento sociale, una corretta igiene, etc. – sono tutte cose che aiutano a ridurre di molto la dose di virus che possiamo inalare.

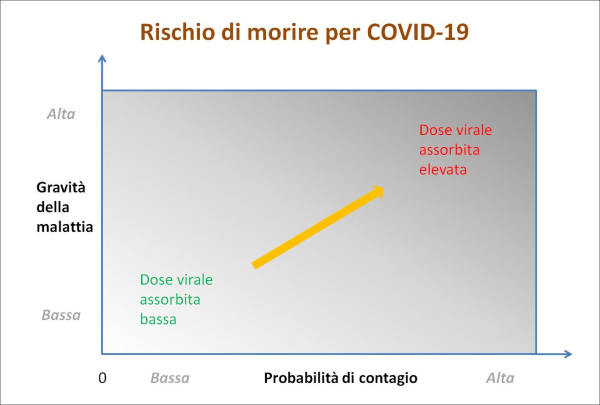

Figura 2. Il rischio per una persona (sana e non vaccinata) di morire per COVID-19 dipende, a parità di altre condizioni, da due parametri su cui possiamo avere un certo controllo: (1) la probabilità di contrarre un’infezione e (2) la gravità della malattia, che sono entrambi legati, oltre ad altri fattori di rischio (età, comorbidità e carenza di vitamina D), alla dose virale assorbita, la quale varia da luogo a luogo frequentato e dipende da una serie di altre variabili, fra cui il comportamento della persona in questione e quello altrui (in particolare riguardo all’uso o meno di mascherine), come verrà discusso in dettaglio nella penultima sezione del presente articolo sulla base della letteratura peer reviewed. Pertanto, il rischio in questione può essere rappresentato in due dimensioni con un semplice diagramma cartesiano, in cui i luoghi con alta probabilità di contagio ed elevata gravità della malattia (ovvero con elevata dose virale assorbita) si collocheranno in alto a destra, mentre quelli con bassa probabilità di contagio e bassa gravità della malattia (ovvero con bassa dose virale assorbita) si collocheranno in basso a sinistra. Dunque, la dose virale assorbita costituisce un fattore chiave di rischio sul quale possiamo agire. (fonte: elaborazione dell’Autore)

Figura 2. Il rischio per una persona (sana e non vaccinata) di morire per COVID-19 dipende, a parità di altre condizioni, da due parametri su cui possiamo avere un certo controllo: (1) la probabilità di contrarre un’infezione e (2) la gravità della malattia, che sono entrambi legati, oltre ad altri fattori di rischio (età, comorbidità e carenza di vitamina D), alla dose virale assorbita, la quale varia da luogo a luogo frequentato e dipende da una serie di altre variabili, fra cui il comportamento della persona in questione e quello altrui (in particolare riguardo all’uso o meno di mascherine), come verrà discusso in dettaglio nella penultima sezione del presente articolo sulla base della letteratura peer reviewed. Pertanto, il rischio in questione può essere rappresentato in due dimensioni con un semplice diagramma cartesiano, in cui i luoghi con alta probabilità di contagio ed elevata gravità della malattia (ovvero con elevata dose virale assorbita) si collocheranno in alto a destra, mentre quelli con bassa probabilità di contagio e bassa gravità della malattia (ovvero con bassa dose virale assorbita) si collocheranno in basso a sinistra. Dunque, la dose virale assorbita costituisce un fattore chiave di rischio sul quale possiamo agire. (fonte: elaborazione dell’Autore)

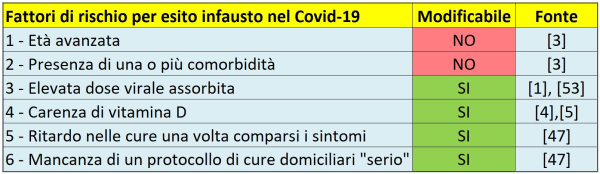

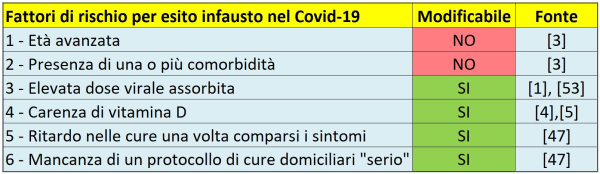

Oltre alla dose virale assorbita, gli altri fattori di rischio noti che caratterizzano un esito infausto nel COVID-19 sono i seguenti tre: (1) l’età, dato che ben l’85% delle vittime italiane hanno più di 70 anni (e circa il 95% delle vittime ha più di 60 anni); (2) la presenza di comorbidità (anche i pochi morti italiani sotto i 40 anni – nonché le vittime per Covid-19 che si osservano fra i vaccinati secondi i dati forniti da Israele – presentano, nella maggior parte dei casi, gravi patologie preesistenti: cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità [3]); (3) la carenza di vitamina D (nel sangue), come evidenziato da numerosi studi nel mondo [4, 5]; l’argomento è stato largamente illustrato in un mio precedente articolo [4]. Quest’ultimo fattore e la dose virale assorbita sono dunque i soli fattori sui quali si può agire.

La domanda “da un milione di euro” sul COVID-19: quali sono i luoghi più a rischio?

Per quanto l’informazione su quali siano i luoghi più a rischio per il contagio da SARS-CoV-2 sia ovviamente preziosissima per i decisori politici e sanitari, la letteratura a riguardo è in realtà scarsissima e può essere riassunta agevolmente nelle poche righe di questa sezione. Mentre, infatti, alcuni studi hanno indagato la trasmissione del coronavirus in un particolare tipo di luogo (autobus, ristorante, etc.) ed altri hanno analizzato in modi più o meno originali i dati epidemiologici raccolti, che io sappia nessun team di ricerca si è concentrato sul confronto quantitativo del rischio di contagio nei diversi possibili luoghi (questo non vuol dire necessariamente che non esistano studi effettuati dalle Autorità sanitarie in qualche altro Paese, ma semplicemente che non ne ho trovati sui database degli articoli scientifici pubblicati e su quelli dei preprint, né ho mai letto news su pubblicazioni a riguardo – eccetto quelle che citerò in questo articolo – pur seguendole quotidianamente già da prima dell’arrivo in Italia della pandemia).

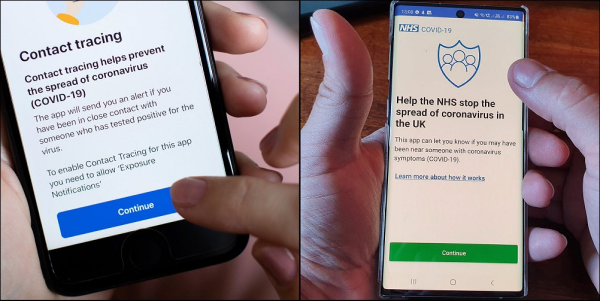

Per capire il motivo di quest’assenza (o almeno, ripeto, apparente assenza) di studi peer reviewed pubblicati, occorre comprendere come si determina in realtà il “rischio” di un luogo rispetto a un altro riguardo la possibilità di contagiarsi. Il modo più semplice può sembrare, in teoria, quello epidemiologico: osservando, cioè, quante persone si contagiano in un certo posto (ad esempio, a casa), quante in un altro, e così via. Ciò lo si potrebbe fare tramite un’app di tracciamento che sfrutti la geolocalizzazione GPS (ma l’Europa vi ha rinunciato) oppure analizzando la catena dei contagi caso per caso. In questo modo si può stilare una classifica dei posti in cui ci si contagia di più.

Questa la troviamo “abbozzata” in un rapporto del gennaio 2021 dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), intitolato “Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia” [6]: secondo questo rapporto, i primi tre contesti di trasmissione nel nostro Paese sono, nell’ordine, il contesto familiare/domiciliare, quello sanitario/assistenziale e quello lavorativo (tradotto in luoghi: casa, ospedali/RSA e uffici). Guarda caso, si tratta proprio dei tre luoghi dove si passano grandi quantità di tempo, sebbene la casa si distingua dagli altri due perché non vi si usano le mascherine e un ospedale si distingua, invece, per il gran numero di infetti da Covid-19 di solito in esso presenti.

Tuttavia, quello dell’ISS, non fornendo informazioni quantitative ma solo una “classifica” – e non esprimendo quest’ultima la percentuale di casi di contagio rispetto alla popolazione esposta che si trova in quei luoghi, bensì solo la percentuale di contagiati totali che si sono infettati in quel determinato contesto – non è un vero e proprio confronto. In pratica, è un po’ come se dicessimo che un vaccino A è più pericoloso di un vaccino B solo confrontando il numero di morti associati e non, invece, i rispettivi tassi di mortalità ottenuti dividendo il numero di morti associati per il numero di dosi somministrate.

Con il metodo usato dall’ISS, anche lo pseudo-confronto fra luoghi diversi è, di fatto, impossibile se prendiamo in considerazione luoghi dove si trascorre un tempo relativamente ridotto, come ad esempio una farmacia in cui andiamo magari una volta al mese standovi poco più di 15 minuti: l’unico modo per poter sperare di stimare sul campo – ovvero con l’approccio epidemiologico – il numero di contagi in tutti i vari possibili luoghi è quello di usare un’app ad hoc con tracciamento GPS. In alternativa, per fare un confronto reale si possono sviluppare dei modelli (e poi fare una simulazione con il computer) che tengano conto delle principali variabili rilevanti al problema, come farò nel seguito di questo articolo.

Infine, vorrei sottolineare come il già citato rapporto di 39 pagine dell’ISS [6] giunga alla conclusione che “le scuole non rappresentano i primi tre contesti di trasmissione in Italia”. Ma ciò, sostanzialmente, nulla ci dice a livello quantitativo (cioè non dà i numeri assoluti né, ovviamente, stima il rischio di infezione nei quattro contesti in questione), e non vi è alcuna valutazione della trasmissione associata ai mezzi di trasporto o ad altri luoghi. Oltretutto, come mi ha confidato un esperto di igiene e medicina preventiva, “analisi svolte in altri Paesi hanno dimostrato che la frequenza delle infezioni è stata molto più elevata nelle scuole che non altrove; da noi essa è apparsa bassa verosimilmente per una sottostima di quanto avvenuto negli altri ambienti, in cui è stato fatto un tracciamento davvero poco rigoroso”. Non vi è quindi da meravigliarsi se le chiusure imposte in Italia nel 2020 per contenere la pandemia siano apparse a molti incomprensibili, essendo state prese sulla base di dati lacunosi e affetti da gravi bias.

Come spiega in un articolo la testata Pagella politica [50], “nel 2020 il Ministero dell’Istruzione aveva avviato un monitoraggio sui contagi nelle scuole a fine settembre, solo alcune settimane dopo l’inizio della scuola, per poi concluderlo dopo nemmeno un mese, senza comunicare pubblicamente i risultati. Successivamente, però, il monitoraggio non è più ripreso. A gennaio 2021, durante un’audizione al Comitato tecnico scientifico (CTS), il matematico Stefano Merler della Fondazione Bruno Kessler (FBK) – un ente di ricerca di interesse pubblico che collabora con l’Istituto superiore di sanità (ISS) – aveva spiegato che è di fatto impossibile quantificare l’impatto della scuola sull’epidemia e valutare la trasmissibilità del contagio perché non ci sono dati sui contagi avvenuti in classe”. Insomma, fin dall’inizio la scuola è stata, per le nostre Autorità, uno dei numerosi “talloni d’achille” nella gestione della pandemia.

Prima del citato rapporto dell’ISS, era stato l’Istat a fornire, nell’agosto 2020, in un proprio rapporto [58, 59] qualche dato relativo alle categorie che hanno contratto di più o di meno il Covid (anche in forma asintomatica o pauci-sintomatica, ovvero subclinica, tale cioè da sfuggire alle rilevazioni ufficiali) a seconda del settore di attività economica, avendo diffuso in quell’occasione i primi risultati (relativi a 64.660 persone residenti in Italia) sull’indagine di sieroprevalenza del SARS-CoV-2, che mirava a definire la proporzione di persone nella popolazione generale che hanno sviluppato una risposta anticorpale contro il SARS-CoV-2, attraverso la ricerca di anticorpi specifici nel sangue. Tuttavia, questo studio – i cui risultati in sostanza concordano con quelli del citato rapporto dell’ISS – non risponde se non indirettamente e molto parzialmente alla nostra domanda iniziale (non considera, ad esempio, i mezzi di trasporto, le scuole, etc.), e tanto meno spiega i motivi per cui si sono trovati valori diversi in luoghi diversi.

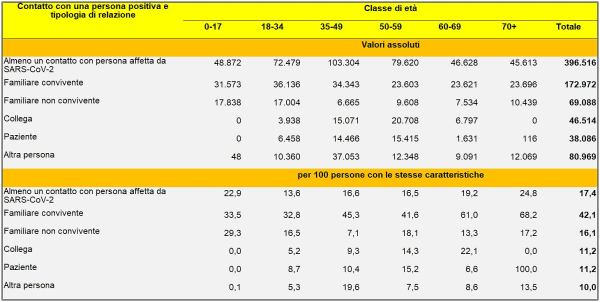

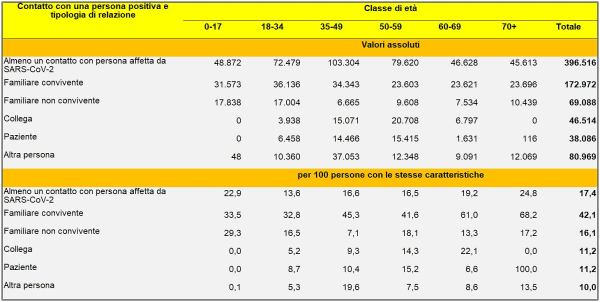

Una delle tabelle dello studio dell’Istat, relativa alle “Persone positive al test di sieroprevalenza SARS-CoV-2 per contatto con una persona positiva, tipologia di relazione e classe di età. Nella parte bassa della tabella, si può notare come il tasso risulti parecchio elevato per i familiari conviventi: un risultato perfettamente in linea con quanto ho trovato, relativamente al rischio di contagio nei diversi luoghi, con il mio simulatore di dose virale assorbita che verrà illustrato nel presente articolo (fonte: Tavole del Rapporto Istat [59]

Una delle tabelle dello studio dell’Istat, relativa alle “Persone positive al test di sieroprevalenza SARS-CoV-2 per contatto con una persona positiva, tipologia di relazione e classe di età. Nella parte bassa della tabella, si può notare come il tasso risulti parecchio elevato per i familiari conviventi: un risultato perfettamente in linea con quanto ho trovato, relativamente al rischio di contagio nei diversi luoghi, con il mio simulatore di dose virale assorbita che verrà illustrato nel presente articolo (fonte: Tavole del Rapporto Istat [59]

Nella Sanità, secondo il rapporto Istat, si è registrata la sieroprevalenza più alta, con il 4,5% (anche questo risultato è perfettamente in linea con quelli forniti dal mio simulatore, sebbene la pericolosità di ospedali e RSA sia dipesa da una gestione errata dei malati Covid). Gli occupati in settori essenziali e attivi durante la pandemia non hanno presentano valori significativamente più elevati (2,8%) rispetto alla popolazione generale se confrontati con gli occupati in settori di attività economiche sospese (2,7%). Un dato ha riguardato i servizi di ristorazione e accoglienza, in corrispondenza dei quali la prevalenza è risultata del 3,4%. Sul versante dei non occupati il tasso medio di sieroprevalenza si è attestato al 2,1% per le casalinghe, al 2,6% per i ritirati dal lavoro, al 2,2% per gli studenti e all’1,9% per le persone in cerca di lavoro. Tuttavia, il rapporto nulla ci dice sul rischio (comparato) di contagio nelle scuole, nei trasporti, etc. Sappiamo solo che, per i bambini da 0 a 5 anni, il tasso medio è stato dell’1,3% sotto la media e per gli anziani over 85 dell’1,8% sotto la media, per il probabile effetto di protezione da parte dei familiari e per l’autotutela.

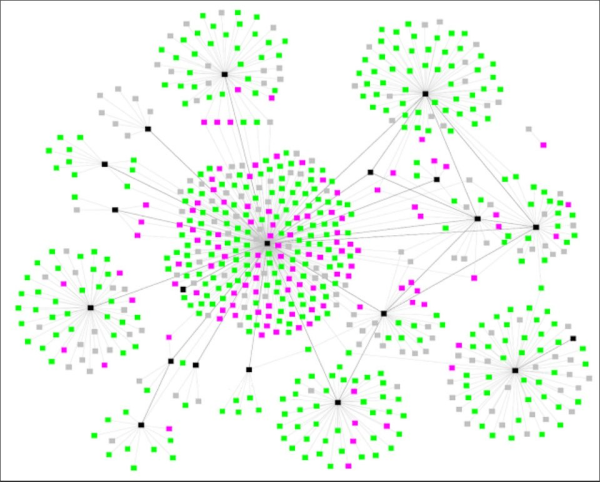

I luoghi “superdiffusori” e l’importanza di limitare l’occupazione massima

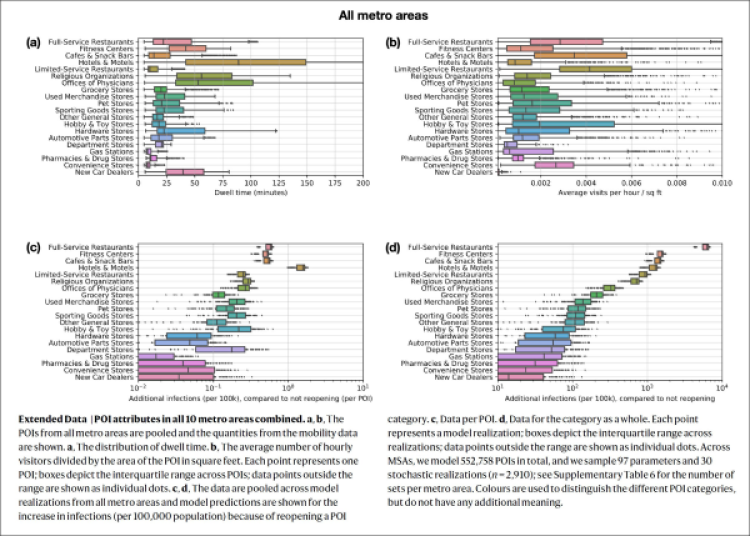

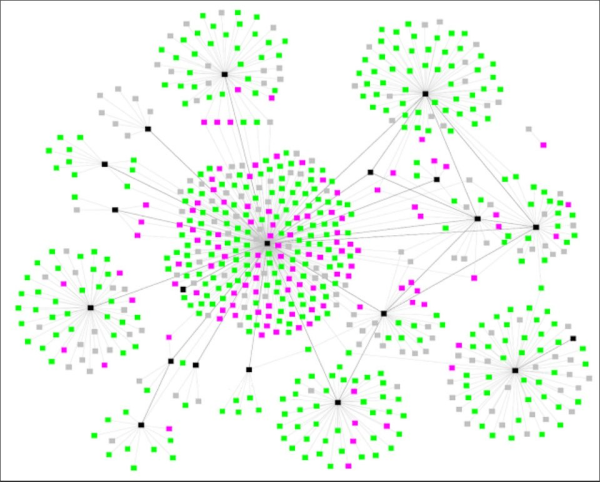

Un importante studio scientifico pubblicato a gennaio su Nature [7] ha mostrato il forte legame fra mobilità delle persone e trasmissione virale semplicemente usando, per 10 grosse aree metropolitane degli Stati Uniti, un database di dati di geolocalizzazione delle persone fornito dalle compagnie di telefonia mobile, che mappa gli spostamenti orari di circa 100 milioni di persone verso una serie di “Punti di Interesse” (ristoranti, grandi magazzini, negozi vari, etc.). Non dimentichiamo, infatti, che il virus SARS-CoV-2, da solo, non si muove certo su grandi distanze, ma viaggia lontano grazie alle nostre gambe ed ai mezzi di trasporto che ci fanno muovere rapidamente da un posto all’altro di una città o di una nazione.

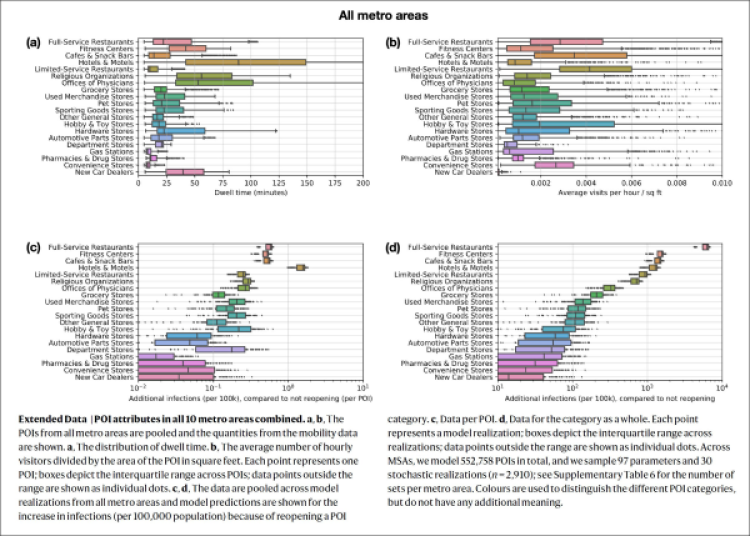

Ma, soprattutto, il lavoro in questione è assai interessante in quanto mostra come certi luoghi (chiamati per l’appunto dagli autori POI, Point of Interest, o “punti di interesse”) contribuiscano assai più di altri alle infezioni totali – e dunque pongano un rischio per “(ri)apertura” più alto – perché la densità di visite in quei posti è più alta (fig.3b) e/o perché la gente vi sta più tempo (fig.3a). In pratica, i principali POI o luoghi “superspreader” (superdiffusori, per usare il termine italiano) sono: ristoranti, palestre, hotel, bar, luoghi religiosi. Fra questi, i ristoranti pongono un rischio (come intera categoria) particolarmente alto, circa 3 volte maggiore rispetto alla categoria di POI con il rischio più alto dopo i ristoranti (fig.3d).

Se però si va poi a stimare il rischio relativo del tenere aperto o del riaprire un singolo POI – ovvero i numeri di infezioni previsti sommati su tutti i POI nella categoria vengono divisi per il numero di POI presenti nelle 10 aree metropolitane considerate – i rischi relativi dopo la normalizzazione per numero di POI risultano essere sostanzialmente simili per le varie categorie (fig.3c). Inoltre, il modello prevede che il tasso di infezione sia più alto fra le persone più svantaggiate dal punto di vista socio-economico, sia perché queste riducono di meno la loro mobilità (in Italia si pensi ad es. agli immigrati) sia perché si recano più spesso in negozi di cibo e in altri posti a rischio rispetto alle persone ad alto reddito.

Figura 3. Essa mostra (a) il tempo di permanenza delle persone nei vari Punti di Interesse (POI) e (b) il numero medio di visite orarie / piede quadrato nel POI. Sono poi mostrate le infezioni aggiuntive per ogni 100.000 rispetto alla non riapertura (c) per singolo POI e (d) per la categoria merceologica del POI nel suo complesso. Ricordo che lo studio in questione si riferisce agli Stati Uniti. (fonte: Chang et al. [7])

Figura 3. Essa mostra (a) il tempo di permanenza delle persone nei vari Punti di Interesse (POI) e (b) il numero medio di visite orarie / piede quadrato nel POI. Sono poi mostrate le infezioni aggiuntive per ogni 100.000 rispetto alla non riapertura (c) per singolo POI e (d) per la categoria merceologica del POI nel suo complesso. Ricordo che lo studio in questione si riferisce agli Stati Uniti. (fonte: Chang et al. [7])

Una scoperta rilevante dello studio è che ridurre la massima occupazione di un ambiente (mezzo di trasporto, supermercato, etc.) riduce il rischio senza ridurre la mobilità delle persone: il limitare del 20% l’occupazione massima dei “Punti di interesse” (POI) nell’area metropolitana di Chicago ha ridotto, nel modello, il numero di infezioni previste dell’80%, con una perdita del 42% delle visite complessive. Si noti che ciò è l’opposto di quanto si è fatto in Italia, dove i centri commerciali sono stati chiusi nei week-end, le corse degli autobus sono state ridotte con la chiusura delle scuole, etc., invece di ridurre al minimo il tasso di occupazione consentito al chiuso e aumentare al massimo orari di apertura e corse.

Questo risultato “evidenzia la non linearità del numero di infezioni previsto in funzione del numero di visite: si può ottenere una riduzione sproporzionatamente grande delle infezioni con una piccola riduzione delle visite. Inoltre, il ridurre l’occupazione massima consentita ha sempre portato, nel modello, a un minor numero di infezioni previste per lo stesso numero di visite totali. Ciò si verifica perché, riducendo le occupazioni massime, si sfrutta la densità di visita variabile nel tempo all’interno di ciascun POI, riducendo in modo sproporzionato le visite a questi luoghi durante i periodi ad alta densità (con il rischio più alto), mentre le visite rimangono invariate nei periodi a bassa densità (con rischi inferiori)”.

“Questi risultati” – concludono gli Autori della ricerca – “supportano i risultati precedenti che precisi interventi, come ridurre la capienza massima, possono essere più efficaci di misure meno mirate, comportando inoltre costi economici sostanzialmente inferiori” [8]. In un mio precedente articolo, intitolato “Il ‘boom’ dei prezzi e l’impatto dei lockdown: l’Italia rischia ora la ‘tempesta perfetta’”, ho mostrato come, in effetti, l’impatto economico dei lockdown in Italia sia stato devastante [9] per tutta una serie di ragioni, e come il peggio da noi non sia affatto scongiurato se si considera il contesto internazionale, con gli enormi squilibri di prezzi e di mercato innescati dalla pandemia. La strategia del limitare l’occupazione massima avrebbe consentito di mitigare quest’impatto tutt’altro che secondario e di non dover chiudere per mesi intere attività in modo indiscriminato, come invece è stato fatto.

Le modalità di trasmissione del contagio di SARS-CoV-2 fra le persone

Certamente, i fattori che rendono un luogo più a rischio di un altro sono numerosi e il tasso di occupazione è solo uno di essi. Sappiamo infatti che l’esposizione ad alte dosi di SARS-CoV-2 (che implica maggior rischio di infezione) è più probabile nelle interazioni ravvicinate fra le persone, come nel corso di riunioni o in bar affollati, o nel toccarsi il naso o la bocca dopo aver ricevuto quantità sostanziose di virus sulle mani. Le ricerche sperimentali hanno mostrato che le interazioni interpersonali sono più pericolose in spazi chiusi piccoli e a breve distanza, con un’escalation nelle dosi che aumenta con il tempo di esposizione. Ma per tradurre tutto ciò in numeri occorre sviluppare un semplice modello del fenomeno.

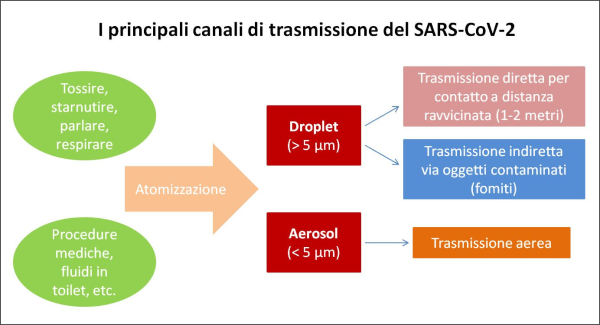

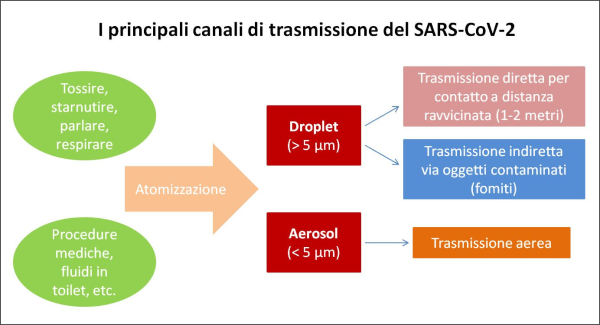

Prima, però, il fenomeno occorre capirlo bene. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) utilizza un diametro delle particelle di 5 μm per distinguere fra la trasmissione dei virus per via aerea (<5 μm), o aerosol, e quella tramite goccioline (>5 μm), o droplet. Alcuni studi suggeriscono che le particelle superiori a 6 μm tendono a depositarsi principalmente nelle vie aeree superiori, mentre le particelle inferiori a 2 μm si depositano principalmente nelle regioni alveolari [10]. Pertanto, le particelle inferiori a 10 μm possono penetrare più in profondità nel tratto respiratorio e hanno più probabilità di veicolare un virus nella regione polmonare inferiore, dove sappiamo che il SARS-CoV-2 può fare il maggior danno.

L’attività respiratoria comporta l’emissione di particelle di dimensioni variabili, con una distribuzione che dipende dalle condizioni di emissione. Poiché la probabilità che una gocciolina contenga virioni (cioè singole particelle virali) è, a parità di altre condizioni, legata al suo volume, ne deriva che in aria il SARS-CoV-2 può essere veicolato senz’altro attraverso “grosse goccioline” che ricadono rapidamente al suolo. Una parte delle unità virali, però, può essere emessa attraverso “goccioline medie e piccole” che, per le loro dimensioni, possono persistere in aria per un tempo prolungato, come aerosol. Queste, essendo anche assai più numerose [28], possono quindi costituire un ulteriore canale di trasmissione del contagio (che però diventa il canale di gran lunga più importante quando le persone indossano le mascherine).

Dunque, il canale di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 ritenuto principale è mediante droplet – ovvero goccioline di secrezioni respiratorie prodotte tossendo, starnutendo, parlando, respirando – ma il contagio può avvenire pure tramite aerosol. Un esperimento effettuato dall’Istituto per le Malattie infettive americano (NIAD) [11, 12] ha mostrato come il virus SARS-CoV-2 possa rimanere sospeso nell’aria, sotto forma di aerosol, fino a 3 ore o più; mentre, secondo un altro studio [51], può rimanervi addirittura fino a 16 ore. Tuttavia, se la persona che emette l’aerosol infetto nell’aria abbandona la stanza, la quantità di virus si dimezza nel giro di un’ora. Inoltre, le droplet depositate sulle superfici (ad es. metalliche) possono conservare il virus – in quantità sempre più ridotte – fino a 72 ore.

In pratica, la trasmissione del SARS-CoV-2 da persona a persona avviene mediante droplet in due casi [13]: (1) quando la distanza è ravvicinata (1-2 metri) e le droplet provenienti da una persona infetta vengono direttamente a contatto con le mucose (bocca, occhi, naso) di un soggetto recettivo oppure (2) indirettamente, dopo aver toccato con le mani oggetti contaminati (chiamati “fomiti”) attraverso le droplet che vi si sono depositate sopra. Tuttavia, le goccioline con diametri aerodinamici più piccoli percorrono distanze maggiori nella forma di aerosol (denominati bioaerosol) e di conseguenza questi provocano la trasmissione per via aerea della malattia se vengono inalati in quantità.

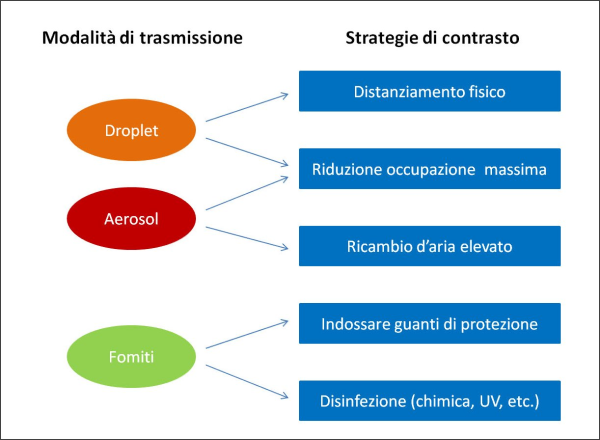

Figura 4. I due principali canali di trasmissione del virus SARS-CoV da una persona all’altra. Le mascherine fermano le droplet ma non tutte le particelle di aerosol, che dunque in tal caso diventano il principale canale di trasmissione. (fonte: elaborazione dell’Autore sulla base dei paper scientifici citati nel testo) [13].

Figura 4. I due principali canali di trasmissione del virus SARS-CoV da una persona all’altra. Le mascherine fermano le droplet ma non tutte le particelle di aerosol, che dunque in tal caso diventano il principale canale di trasmissione. (fonte: elaborazione dell’Autore sulla base dei paper scientifici citati nel testo) [13].

Nel caso del Covid-19, anche sulla base di studi del passato (quando – si parla di molti decenni fa – si aveva difficoltà a rivelare strumentalmente goccioline molto piccole, cosa oggi invece fattibile ad es. grazie a laser, PC, etc.) si è all’inizio ritenuto che fossero prevalentemente le droplet a trasmettere la malattia rispetto agli aerosol. Pertanto, la ricerca si è concentrata maggiormente sul ruolo e sul meccanismo di trasmissione delle droplet. Tuttavia, recenti evidenze supportano l’ipotesi che anche gli aerosol giochino un ruolo importante nella trasmissione del SARS-CoV-2 [14, 15]. Anzi, si ritiene che gli aerosol rappresentino un rischio di infezione addirittura maggiore rispetto alle droplet per le persone suscettibili poste a più grande distanza rispetto al raggio di caduta (di circa 2 metri) delle goccioline più pesanti.

La particelle di aerosol espirate vengono trasportate (cioè spostate), in un ambiente chiuso vuoto e isolato, ma non tanto dal processo di diffusione (come quello di un profumo in una stanza), che è molto lento in quanto la velocità di diffusione è inversamente proporzionale al quadrato del diametro delle particelle, per cui una piccola particella di aerosol da 1 μm di diametro percorre 0,002 m/sec, ovvero 7 metri in un’ora. Sono le correnti d’aria, la ventilazione forzata per il ricambio d’aria con l’esterno, il ricircolo dell’aria (ove presente un sistema di climatizzazione a pompa di calore), nonché il movimento delle persone, a far sì che lo spostamento nell’aria delle particelle contenenti il virus sia assai più rapido e turbolento.

Come l’ing. Giorgio Buonanno, professore associato all’Università di Cassino, ha spiegato in un ottimo articolo dal significativo titolo Come il mito dei droplets ha sostituito (fino ad oggi) la trasmissione aerea, che peraltro trovate su questo stesso sito web [54], “l’importanza della trasmissione aerea (cioè tramite aerosol, ndr) è stata inizialmente negata con forza dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dalla maggior parte delle organizzazioni di sanità pubblica [60]. L’OMS ha gradualmente ammorbidito la sua posizione dichiarando solo il 30 aprile 2021 che la trasmissione aerea del SARS-CoV-2 è importante [61]. La lenta risposta delle principali organizzazioni di sanità pubblica nel rivedere la comprensione della trasmissione del SARS-CoV-2 è sconcertante e tragica, poiché non c’è dubbio che questi ritardi abbiano contribuito a uno scarso controllo della pandemia e ad una crescita di contagi e di morti”.

L’articolo di Buonanno prosegue illustrando perché queste organizzazioni hanno mostrato così tanta resistenza al cambiamento, per cui ne raccomando la lettura. Ma mi si consenta di citare un altro estratto dal suo lavoro, tanto per dare il “sapore” della situazione: “[..] Negli ultimi decenni, con antibiotici, vaccini e nessuna grande pandemia, questi dettagli sulla trasmissione non hanno rappresentato una priorità. Gli esperti di droplets avevano il controllo di tutte le istituzioni chiave e potevano ignorare i pochi sostenitori della trasmissione aerea. Se ad es. un collega avesse scritto una proposta di ricerca per finanziare uno studio sulla trasmissione aerea, i revisori anonimi avrebbero rispedito la domanda al mittente perchè “la trasmissione aerea non è importante, quindi non si dovrebbero sprecare fondi per questo”.

E ancora, sempre dal suddetto articolo di Buonanno: “Nel febbraio 2020, sembrava che gli esperti di trasmissione aerea fossero molto timidi, nonostante le prove significative a favore. Nel frattempo l’OMS dichiarava con sicurezza, il 28 marzo 2020, che [62]: “FATTO: IL COVID NON È AIRBORNE, e dire che si trasmette per via aerea è DISINFORMAZIONE, aiutate @WHO a combattere! [..] La prof. Lidia Morawska ha organizzato un gruppo internazionale di scienziati, di cui faccio parte, che ha trascorso l’ultimo anno a lavorare su questo tema. Ed anche se la teoria dei droplets sta affondando, il nostro lavoro non è finito. [..] Ma oltre a cambiare la storia della scienza, la pandemia da Covid-19 può cambiare anche la nostra visione. È tempo di mettere in sicurezza l’aria che respiriamo negli ambienti chiusi”.

Verso un modello per confrontare il rischio di contagio (e la potenziale gravità del Covid) nei vari luoghi

In realtà, stimare il rischio relativo di contagio in diversi luoghi chiusi non è così difficile come potrebbe sembrare a prima vista, se si utilizza un modello semplificato appropriato. Infatti, i parametri principali da tenere in considerazione nel modello sono: (1) il numero di persone presenti nell’ambiente; (2); il volume di aria contenuto nell’ambiente; (3) il tempo trascorso in quell’ambiente; (4) il tasso di ricambio dell’aria. Di questi quattro parametri, in generale solo i primi tre possono variare in modo davvero rilevante da una situazione all’altra, e quindi colgono bene l’“essenza” del problema (non a caso sono gli stessi tre parametri usati nello studio di Nature appena illustrato, salvo l’uso della superficie al posto del volume).

Difatti, quando si modellizza un fenomeno che si ha difficoltà a osservare direttamente – al fine di comprenderlo meglio ed in maniera quantitativa, e soprattutto allo scopo di fare delle previsioni – poiché non è possibile tener conto (almeno in prima battuta) di tutte le variabili in gioco, occorre fare delle ipotesi semplificative. L’analisi successiva dei risultati ottenuti ci dice se il modello predittivo è affidabile e porta a conclusioni corrette. In caso negativo, occorre raffinare ulteriormente il modello che, una volta raggiunto il livello di affidabilità cercato, rappresenta un potente strumento a disposizione dei decisori.

Purtroppo, a guidarci e ad orientarci nella lotta alla pandemia da SARS-CoV-2 sono stati, inizialmente, teorie ed esperimenti, seppur geniali, datati 1907 e 1930. Infatti, le attuali linee guida sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici (ad es. ristoranti, scuole o teatri) in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2 si basano su quei dati ed esperimenti assai vecchi. All’epoca non si riuscivano a visualizzare e monitorare le piccole particelle di aerosol; quel che si vede oggi, anche dai fotogrammi degli esperimenti e dagli attuali tracciamenti, è un pulviscolo di minuscole goccioline, che formano un aerosol. E, con i modelli e le simulazioni in corso di sviluppo, è possibile calcolare la concentrazione di aerosol a differenti distanze e in tempi diversi [31].

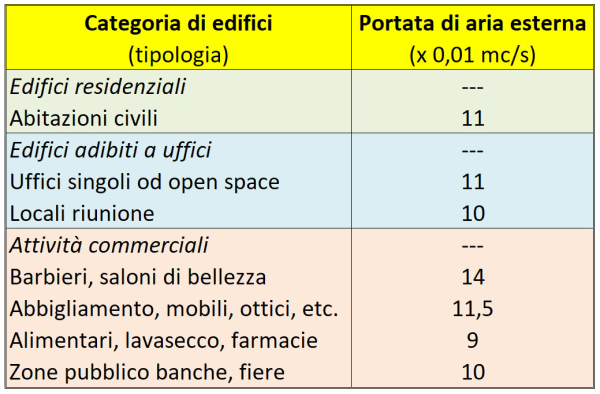

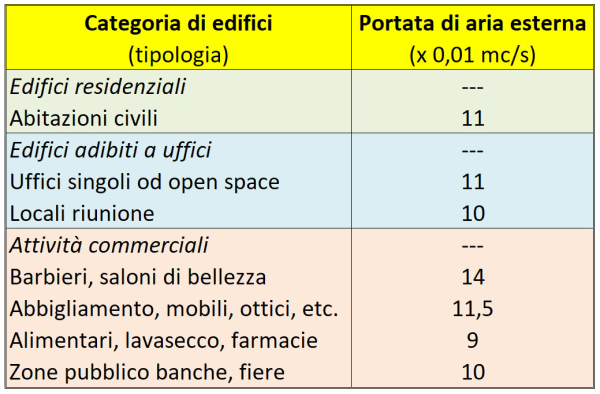

La principale ipotesi semplificativa adottata nel nostro modello, come accennavo, è che il tasso di ricambio dell’aria, eccetto due casi “patologici” (scuola e casa) sia simile – entro un fattore 2 o poco più – per i vari “Punti di Interesse” (POI) considerati. Ciò è verosimile poiché, salvo le citate eccezioni, si tratta di luoghi pubblici soggetti alle stringenti normative in materia (ovvero alla norma UNI 10339, in vigore dal 1995 e ora in fase di revisione), che prevedono per attività commerciali ed uffici un afflusso minimo di aria esterna (e quindi anche una corrispondente estrazione di aria dall’ambiente) compreso, a seconda dei casi (v. tabella), fra 9 e 11 x 10-3 mc/sec per persona, pari a circa 0,6 metri cubi/minuto per persona [16].

La portata di aria esterna nei vari tipi di edifici ad uso civile prevista, in Italia, dalla norma UNI 10339 [16, 17]. Si noti che 10-3 mc/s = 0,01 mc/s = 3,6 mc/h.

La portata di aria esterna nei vari tipi di edifici ad uso civile prevista, in Italia, dalla norma UNI 10339 [16, 17]. Si noti che 10-3 mc/s = 0,01 mc/s = 3,6 mc/h.

Mentre in alcuni mezzi di trasporto (bus, tram) vi è un’areazione naturale che avviene attraverso l’apertura delle porte alle fermate, negli edifici pubblici (negozi, cinema, etc.) il ricambio d’aria con l’esterno avviene solitamente tramite impianti di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) a recupero di calore e dimensionati sui valori di legge (in modo da garantire il risparmio energetico), i quali possono essere completamente indipendenti oppure integrati nell’impianto di climatizzazione. La già citata norma prevede anche una filtrazione minima dell’aria e una movimentazione dell’aria con velocità entro determinati limiti (da 5 a 15 cm/sec) [17], il tutto per mantenere adeguate caratteristiche di qualità dell’aria.

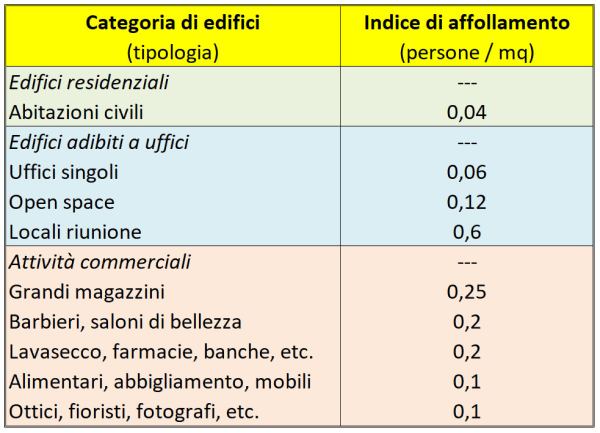

Consideriamo, a titolo di esempio, il caso di un ufficio open space di 180 mq destinato a call-center. La portata d’aria da immettere / estrarre secondo la norma UNI 10339 è 11 x 10-3 mc/s per persona, pari a 39,6 mc/h per persona. L’affollamento calcolato tramite l’indice di affollamento previsto dalla norma UNI 10339 (v. tabella) è 0,12 persone/mq x 180 mq = 22 persone. Assumendo un affollamento massimo di 25 persone, la portata di aria richiesta è di 25 pers. x 39,6 mc/(h pers.) = 990 mc/h [17]. Se il soffitto è alto 3 m, il volume dell’open space è di 180 mq x 3 m = 540 mc, per cui ho circa due ricambi d’aria all’ora, ovvero circa il doppio di quanto avviene in un’aula scolastica (aprendo le finestre a fine ora).

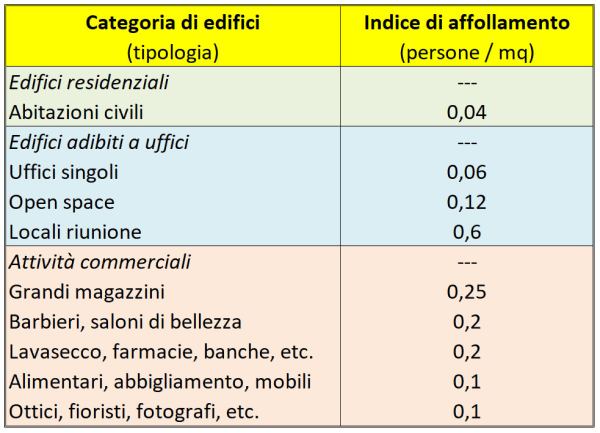

Indice di affollamento nei vari tipi di edifici ad uso civile previsto, in Italia, dalla norma UNI 10339.

Indice di affollamento nei vari tipi di edifici ad uso civile previsto, in Italia, dalla norma UNI 10339.

Tuttavia, mentre in tutte le altre situazioni gestite con un impianto di Ventilazione Meccanica Controllata il ricambio d’aria è continuo – e dunque costante – nel caso di un’aula scolastica non lo è: esso avviene tipicamente solo quando cambia l’insegnante, quindi ogni ora o, a volte, ogni due ore. Anche nelle case il ricambio d’aria, specie d’inverno, avviene di solito 1 o 2 volte al giorno per tot minuti, per ovvie ragioni di climatizzazione e risparmio energetico. Dunque, sia nel caso delle scuole sia delle abitazioni si assiste a un assai rilevante accumulo nell’aria dei virioni emessi sotto forma di aerosol da un eventuale infetto presente. Pertanto, ne dovremo tenere debitamente conto nell’implementare il nostro modello.

Altre informazioni utili e strategie di difesa fornite dagli studi scientifici

La trasmissione di SARS-CoV-2 da una persona infetta avviene principalmente attraverso l’aria nella forma di droplet e particelle di aerosol (più di rado attraverso il contatto con superfici infette). Queste particelle variano nelle loro dimensioni e aerodinamica. Il tasso di trasmissione aerea del SARS-CoV-2 dipende da diversi fattori, come l’origine delle droplet e degli aerosol, la carica virale, lo stato del flusso d’aria, le condizioni ambientali, etc. [13]. I risultati degli studi effettuati negli ospedali indicano che la ventilazione di un ambiente chiuso, gli spazi aperti, la disinfezione di ambienti e superfici, nonché delle aree dei servizi igienici, possono limitare efficacemente la concentrazione di SARS-CoV-2 nell’ambiente.

Studi su pazienti con infezioni respiratorie hanno dimostrato che, quando una persona infetta starnutisce o tossisce, si forma una nuvola di droplet cariche di agenti patogeni; queste goccioline possono viaggiare fino a 7-8 m lontano dalla sorgente [13]. L’aria espulsa con un colpo di tosse viaggia a oltre 80 km/h e trasporta fino a 3.000 droplet. Uno starnuto, invece, può arrivare ad una velocità di oltre 150 km/h e può espellere fino a 40.000 droplet infette. Come detto, non si sa ancora quante particelle virali siano necessarie per dare origine ad un contagio. Nel caso della SARS del 2002-2003, uno studio aveva stimato essere inferiore a 1.000, un numero forse maggiore rispetto a quelle necessarie nel caso del SARS-CoV-2.

Non vi è infatti accordo sulla quantità o dose virale minima capace di causare il COVID-19 in persone sane. Al contrario, molti ricercatori ritengono che poche centinaia di unità, o virioni, di SARS-CoV-2 siano sufficienti per causare il COVID-19 negli ospiti sensibili [18]. Un singolo atto respiratorio rilascia alcune centinaia di particelle, e uno studio su soggetti affetti da raffreddore ha evidenziato in questi una maggiore produzione, caratterizzata da grande variabilità: il 24% dei soggetti era responsabile dell’82% di particelle [19]. Un altro studio ha evidenziato che l’80-90% delle particelle rilasciate durante la normale respirazione sono particelle di aerosol con diametri inferiori a 1 μm [20], mentre il resto sono droplet.

Da ricordare, inoltre, anche l’esistenza dei cosiddetti “super-diffusori”, di difficilissima identificazione e che rappresentano uno dei maggiori problemi nell’espansione della pandemia di Covid-19. Diversi studi hanno infatti dimostrato che, in casi estremi, una singola persona infetta può diffondere il virus a dozzine di persone. Si ritiene difatti che alcune persone infette possano avere una carica virale più elevata e quindi rilasciare più virus, come si è visto in passato con la SARS e con la MERS. Ciò significa che è probabile che la saliva e gli aerosol di alcune persone contengano una maggiore concentrazione di particelle virali, rendendo quella persona più contagiosa [23], in accordo con quanto trovato per i rinovirus.

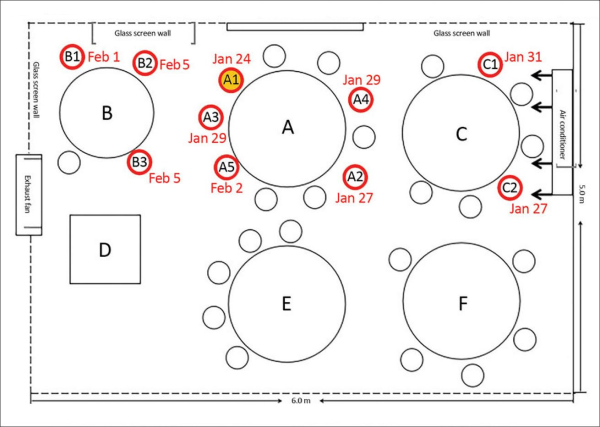

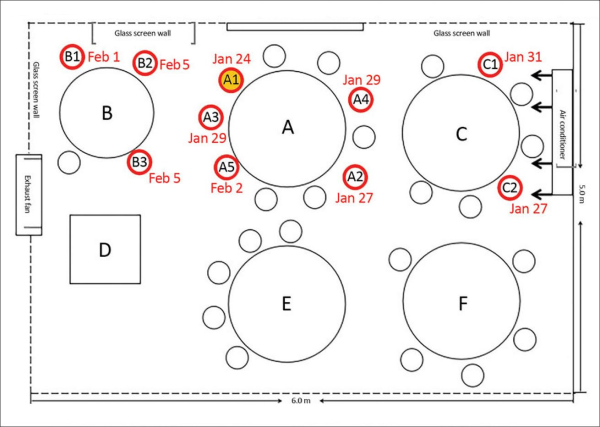

Una ricerca cinese pubblicata a luglio 2020 dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) statunitensi [21] ha mostrato come un solo paziente positivo al COVID-19 sia riuscito a infettare 9 persone all’interno di un ristorante, durante un pranzo, a causa del flusso d’aria del locale. Le 9 persone erano presenti nel suo stesso tavolo o nei tavoli vicini e si trovavano tutte sottovento – e in linea – rispetto al flusso del condizionatore d’aria in una stanza senza finestre. Gli altri 73 clienti che in quel momento si trovavano nello stesso piano del locale, invece, non si sono ammalati. Come mostra la figura qui sotto, l’aria condizionata soffiava in direzione ovest verso tre tavoli, e probabilmente ha rimbalzato contro il muro tornando verso la famiglia “C”, perché gli aerosol tendono a seguire il flusso d’aria.

Figura 5. Lo studio cinese sul contagio associato all’aria condizionata in un ristorante [21]. Il tavolo della famiglia “A” è al centro tra i tavoli “B” e “C” dove stavano pranzando altre due famiglie, e comprende l’infetto (A1) e altre 9 persone di cui 4 si sono ammalate. La famiglia “B” e la famiglia “A” si sono incontrate per 53 minuti e tre dei suoi membri (una coppia e la figlia) si sono ammalati. La famiglia “C” sedeva accanto alla famiglia “A” nell’altro tavolo lungo lo stesso lato della stanza soggiornando con loro per 73 minuti: due dei suoi membri (una madre e sua figlia) si sono ammalati. I tavoli rotondi distavano un metro l’uno dall’altro. Sopra il tavolo della famiglia “C” c’era un apparecchio split di aria condizionata che soffiava in direzione ovest, ovvero verso sinistra nella figura, creando un flusso d’aria in quell’ala della stanza.

Figura 5. Lo studio cinese sul contagio associato all’aria condizionata in un ristorante [21]. Il tavolo della famiglia “A” è al centro tra i tavoli “B” e “C” dove stavano pranzando altre due famiglie, e comprende l’infetto (A1) e altre 9 persone di cui 4 si sono ammalate. La famiglia “B” e la famiglia “A” si sono incontrate per 53 minuti e tre dei suoi membri (una coppia e la figlia) si sono ammalati. La famiglia “C” sedeva accanto alla famiglia “A” nell’altro tavolo lungo lo stesso lato della stanza soggiornando con loro per 73 minuti: due dei suoi membri (una madre e sua figlia) si sono ammalati. I tavoli rotondi distavano un metro l’uno dall’altro. Sopra il tavolo della famiglia “C” c’era un apparecchio split di aria condizionata che soffiava in direzione ovest, ovvero verso sinistra nella figura, creando un flusso d’aria in quell’ala della stanza.

Anche uno studio su 94 casi di positività al Covid all’interno di un call center in Corea del Sud [22] – svolto grazie a un app di monitoraggio attiva in quel Paese – ha dimostrato come aumentino notevolmente i contagi se si rimane tante ore in uno stesso ambiente e sullo stesso lato della stanza, poiché la colpa è anche dei flussi d’aria, se questi si limitano a un ricircolo (come nel caso dell’aria condizionata). Al di fuori del piano del call center, invece, si sono infettate soltanto tre persone nonostante tutti i 1.145 tra dipendenti e residenti nel palazzo abbiano usato gli stessi ascensori e gli stessi spazi pubblici. Dunque, rimanere tante ore nella stessa stanza e con un flusso d’aria “sfavorevole” diventa pericoloso, per cui è fondamentale che tutti mantengano le mascherine dentro gli uffici ed è altrettanto fondamentale, laddove si può, aerare i locali di continuo per disperdere ogni possibile gocciolina rimasta in sospensione.

Uno studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the Royal Society A [30] ha fatto emergere come parlare a lungo possa essere pericoloso tanto quanto tossire vicino ad un’altra persona, perché le micro-particelle espulse dalla bocca rimangono sospese nell’aria. Infatti, un’ora dopo che una persona contagiata ha parlato per 30 secondi, le goccioline espulse parlando, ovvero sotto forma di aerosol, contengono molta più carica virale che se si fosse emesso un colpo di tosse. Senza ventilazione, la dose virale assorbita dopo un certo tempo potrebbe essere quindi sufficiente a trasmettere il Covid. Una scoperta che può aiutare a spiegare come mai il Covid-19 si diffonde facilmente in ambienti interni – cioè al chiuso – e che dimostra come le misure di distanziamento sociale, da sole, non forniscano una protezione adeguata dal virus.

Come evidenziato da questo lavoro di modellizzazione svolto, a partire da dati sperimentali, da Oliveira et al. [30], a causa dell’elevata massa e dose virale associata alle goccioline di grandi dimensioni o droplet (circa il 99% del valore), sia un breve colpo di tosse che la prosecuzione del parlare sono pericolosi entro 2 m da un infetto senza mascherine. Mentre il ricambio d’aria tramite VMC e la conseguente ventilazione (in termini sia di ampiezza sia di direzione) è della massima importanza per la rimozione degli aerosol – e dunque per ridurre al minimo il rischio di infezione aerea al chiuso – i dispositivi di protezione individuale sono cruciali per ridurre il rischio di contaminazione a corto raggio (<2 metri), specie in presenza di sistemi di ventilazione o riciclo che inducono flussi verso l’alto oppure da un infetto verso di noi.

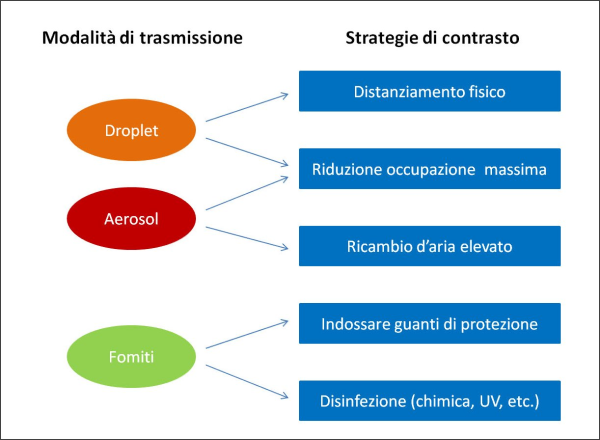

Come già sottolineato dall’ing. Buonanno [24], autore di lavori di ricerca e anche divulgativi sul tema (alcuni dei quali pubblicati sul sito della Fondazione Hume), “gli aerosol carichi di virus infettano i soggetti suscettibili dove sono più concentrati, con una dinamica simile al fumo di sigaretta. In ambienti con ventilazione non ottimale, gli aerosol infettivi possono accumularsi nell’aria dell’ambiente e raggiungere concentrazioni pericolose”. Le strategie mirate a contrastare la trasmissione, come il distanziamento fisico e le mascherine, sono quindi fondamentali per abbattere il rischio di trasmissione a corto raggio tramite droplet (che precipitano in pochi istanti a terra), ma per diminuire la trasmissione a medio e lungo raggio via aerosol occorre anche un’elevata ventilazione forzata con l’esterno (e/o filtrazione dell’aria).

Figura 6. Schema delle strategie attuabili per contrastare la trasmissione del SARS-CoV-2. Si noti l’importanza di un ricambio d’aria elevato per proteggersi dalla trasmissione aerea del virus e come la strategia della riduzione dell’occupazione massima di un ambiente permetta di contrastare contemporaneamente sia il rischio di contagio tramite droplet sia quello di contagio tramite aerosol. (fonte elaborazione dell’Autore sulla base dei vari articoli scientifici peer reviewed citati nel testo) [24, 30].

Figura 6. Schema delle strategie attuabili per contrastare la trasmissione del SARS-CoV-2. Si noti l’importanza di un ricambio d’aria elevato per proteggersi dalla trasmissione aerea del virus e come la strategia della riduzione dell’occupazione massima di un ambiente permetta di contrastare contemporaneamente sia il rischio di contagio tramite droplet sia quello di contagio tramite aerosol. (fonte elaborazione dell’Autore sulla base dei vari articoli scientifici peer reviewed citati nel testo) [24, 30].

L’importanza delle mascherine e l’accumulo nell’aria dell’aerosol infetto

L’uso delle mascherine da parte delle persone è un buon metodo per ridurre la dose virale assorbita e dunque sia la probabilità di contagio sia la gravità della malattia sviluppata. Tuttavia, esse hanno maggiore efficacia se la compliance è elevata. Sebbene le mascherine FFP2/N95 filtrino il 95% delle particelle da 3 μm garantendo una buona protezione al personale medico che sigilla lo spazio fra viso e mascherina, l’efficacia per il grande pubblico è assai inferiore, sia perché quasi sempre non vengono indossate correttamente sia perché in Italia abbondano FFP2 “tarocche”, con capacità di filtrazione fra il 10% e il 50%. Perciò le persone che le usano sono abbastanza protette dalle goccioline infette ma non dagli aerosol infetti.

In realtà, le mascherine sono più utili se indossate dalle persone infette che non dalle persone che si vogliono proteggere, come dimostrato in modo quantitativo da un esperimento cinese di Chan J. et al. [32] svolto sui criceti. Il team di scienziati asiatici ha diviso 52 criceti in due categorie: sani e contagiati con il SARS-CoV-2. I differenti gruppi sono stati messi ciascuno all’interno di gabbie, alcune delle quali schermate da mascherine posizionate in modo da regolare i flussi d’aria degli infetti verso i sani. Dopo circa una settimana di osservazione, è emerso che il 66,7 dei criceti, quelli mancanti di protezione, avevano contratto il Covid. Di contro, il tasso di infezione è stato di poco più del 16% quando le mascherine chirurgiche sono state messe sulla gabbia degli animali infetti e di circa il 25% quando sono state collocate sulla struttura contenente i criceti sani, confermando quanto suggerito dall’intuizione.

Pertanto, la seconda ipotesi semplificativa del nostro modello di base è che tutte le persone indossino le mascherine quando si trovano in un ambiente indoor (edifici o mezzi di trasporto), mentre non prevede che si adottino i famosi 2 metri di distanziamento sociale (peraltro ben di rado osservati). Il fatto che anche mascherine male indossate o “tarocche” di pessima qualità impediscano la trasmissione del SARS-CoV-2 tramite droplet (che vengono assorbite soprattutto dalla mascherina della persona infetta che le emette), fa sì che il canale di trasmissione rimanente – dando per scontata una corretta igiene delle mani – sia quello degli aerosol, per il quale sono importanti il tempo di esposizione e la dose assorbita.

Va sottolineato che, poiché le goccioline contengono una quantità di virus proporzionale al proprio volume, mentre con quelle grandi che in breve tempo cadono a terra a poca distanza (le droplet) ci si può infettare subito se si è nel raggio di un paio di metri da un infetto privo di mascherina che parla, con quelle piccole (cioè con l’aerosol) per raggiungere la medesima dose virale minima infettante basta essere esposti (anche a vari metri di distanza) per un tempo sufficientemente più lungo. Dato che con le mascherine è attivo solo questo canale di trasmissione aerea, il nostro modello – essendo quantitativo – aiuterà anche a capire in quali luoghi/tempi si può più verosimilmente raggiungere la dose minima infettante.

Come accennato in precedenza, la norma UNI 10339 prevede una movimentazione dell’aria con velocità dell’ordine di 10 cm/sec, equivalenti a 6 metri al minuto (ad es. per una particella di aerosol). D’altra parte, se abbiamo due ricambi d’aria all’ora – come nel caso di studio illustrato in precedenza e ottemperante alla medesima norma – vuol dire che ogni minuto verrà sostituita con aria esterna al più 1/30 dell’aria presente nell’ambiente. Pertanto, l’aerosol infetto emesso in un singolo atto respiratorio da una persona infetta, in un ambiente soggetto alla norma UNI 10339 verrà gradualmente eliminato nel corso del tempo, e si può stimare che venga quasi totalmente eliminato in un tempo scala dell’ordine di mezz’ora.

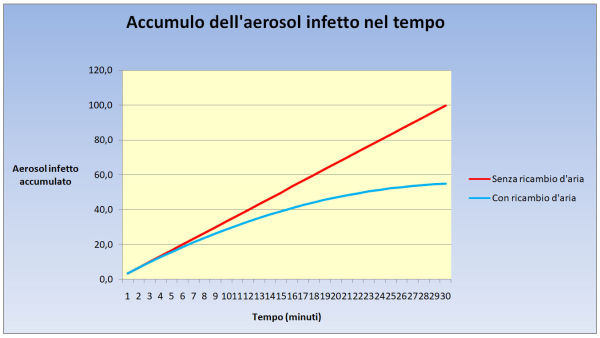

Tuttavia, gli atti respiratori di una persona, in un adulto sano a riposo, sono fra i 12 ed i 16 al minuto (è bene comunque precisare che la frequenza respiratoria è legata, oltre che all’attività svolta in quel momento, anche all’età e alla frequenza cardiaca) [25]. Pertanto, come illustrato in modo assai semplice dalla figura qui sotto, quando una persona entra in un ambiente chiuso soggetto alla norma UNI 10339, la quantità di aerosol infetto aumenta gradualmente nel tempo, raggiungendo un plateau dopo circa una mezz’oretta. Se poi l’infetto abbandona l’ambiente, si verifica il fenomeno inverso, cioè dal livello di aerosol infetto raggiunto si ridiscende gradualmente fino a circa zero in una mezz’oretta.

Figura 7. Come cresce la curva che esprime l’accumulo, nell’arco di mezz’ora di tempo, degli aerosol infetti emessi dai vari atti respiratori di un soggetto infetto. Come si vede, senza un ricambio d’aria (retta rossa), la crescita è lineare, mentre se c’è un ricambio d’aria ogni mezz’ora la curva (di colore azzurro) tende a un plateau sito a poco più della metà (precisamente al 55%) del valore che si ha nell’altro caso. Il primo caso, senza ricambio d’aria, è quello tipico di un’aula scolastica, mentre il secondo è quello del già citato ambiente (ad es. un call center) soggetto alla norma UNI 10339. (fonte: elaborazione dell’Autore)

Figura 7. Come cresce la curva che esprime l’accumulo, nell’arco di mezz’ora di tempo, degli aerosol infetti emessi dai vari atti respiratori di un soggetto infetto. Come si vede, senza un ricambio d’aria (retta rossa), la crescita è lineare, mentre se c’è un ricambio d’aria ogni mezz’ora la curva (di colore azzurro) tende a un plateau sito a poco più della metà (precisamente al 55%) del valore che si ha nell’altro caso. Il primo caso, senza ricambio d’aria, è quello tipico di un’aula scolastica, mentre il secondo è quello del già citato ambiente (ad es. un call center) soggetto alla norma UNI 10339. (fonte: elaborazione dell’Autore)

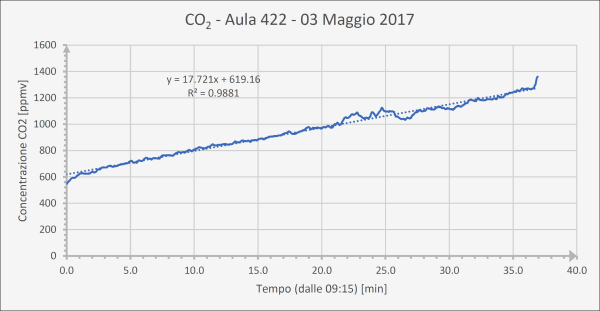

Noi inspiriamo ogni ora circa 600 litri d’aria (e durante l’attività sportiva oltre 5 volte di più), pari a 10 litri al minuto [26]. Poiché in una tipica aula di scuola di 137 mc vi sono 300.000 litri d’aria, se ad es. nella classe vi sono 26 studenti l’aria totale da essi respirata fra un cambio d’aria orario e l’altro è di 300 litri x 26 = 7.800 litri, pari al 2,6% dell’aria totale ivi presente. Oltre all’accumulo di aerosol infetto (se è presente un infetto), si assiste quindi, parallelamente, anche ad un accumulo di anidride carbonica (CO2) – misurabile anche con un monitor low cost – rispetto al valore di fondo atmosferico di 400 ppm (parti per milione). Pertanto, si potrebbe in teoria usare a posteriori il livello di CO2 misurato per una precisa calibrazione del ns. modello.

Infatti, solo circa lo 0,04% dell’aria inspirata è anidride carbonica (CO2), mentre nell’aria espirata dai nostri polmoni la percentuale di CO2 aumenta al 4% [26]. Dunque, nell’esempio appena fatto, inizialmente nell’aula sono presenti lo 0,04% di 300.000 litri d’aria, ovvero 120 litri, di CO2. Ma i 26 studenti in un’ora emetteranno il 4% di 7800 litri, ovvero 312 litri, di CO2. Pertanto, dopo un’ora nell’aula il livello di CO2 sarà salito a 120 + 312 = 432 litri, ovvero a 432 / 120 = 3,6 volte il livello iniziale, e dunque a 3,6 x 360 = 1.296 ppm. Quando si supera 1.500 ppm, si inizia ad avvertire il disagio di respirare “aria viziata” [27]. Anche in casa i livelli di CO2 possono variare tanto, ed essere compresi fra 500 e 2.000 ppm (di notte).

Secondo lo studio di De Oliveira et al. [30], l’aerosol sospeso emesso parlando ininterrottamente per 1 ora in una stanza scarsamente ventilata fornisce lo 0,1-11% di rischio di infezione per le cariche virali iniziali di 108-1010 virioni/ml, rispettivamente; diminuendo allo 0,03-3% per 10 ricambi d’aria all’ora tramite la ventilazione forzata con l’esterno. Questi risultati forniscono stime quantitative utili per lo sviluppo del distanziamento fisico e di una Ventilazione Meccanica Controllata efficace. La misurazione dei livelli di CO2 in un ambiente può essere usata come facile e utile indicatore indiretto del livello di ricambio d’aria attuale (baseline) e per un confronto con i valori di CO2 attesi se viene rispettata la norma UNI 10339 (non è infatti difficile realizzare un algoritmo che consente di fare questo calcolo – tenendo conto naturalmente del tipo di attività svolta delle persone – per un confronto con i valori effettivamente misurati).

Il modello implementato nel calcolatore di dose virale assorbita

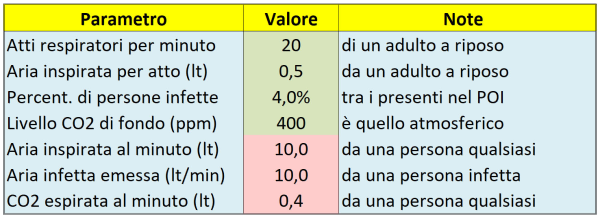

A questo punto, capito anche quantitativamente il fenomeno, risulta molto facile implementare il modello, cosa che faremo tramite un “calcolatore di dose virale assorbita” realizzato con un foglio di calcolo Excel, di cui la Tabella 1 qui sotto mostra il pannello con i parametri generali da fornire in ingresso. Dato che non ci interessa la dose virale assoluta – bensì solo quella relativa – per poter confrontare tra loro i vari Punti di Interesse (POI), ne consegue che in realtà i valori di questi parametri generali (caselle verdi) non sono decisivi. In pratica, anche se ad es. li raddoppiassi, la graduatoria finale dei POI per dose assorbita non cambierebbe affatto; ad ogni modo, ho adottato valori realistici.

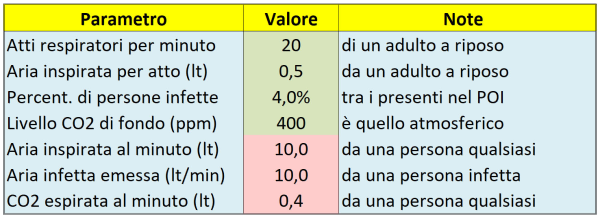

Tabella 1. Alcuni parametri generali, già illustrati nel testo, da fornire in ingresso (caselle verdi) al calcolatore di dose virale assorbita e primi semplici risultati dei calcoli (caselle rosse).

Tabella 1. Alcuni parametri generali, già illustrati nel testo, da fornire in ingresso (caselle verdi) al calcolatore di dose virale assorbita e primi semplici risultati dei calcoli (caselle rosse).

Un’altra conseguenza del fatto che non ci interessano i valori assoluti ma solo quelli relativi è che, per quanto riguarda la dose di aria infetta assorbita da una persona nei vari ambienti (POI) considerati, non occorre ragionare in termini “particellari” (cioè da fisici) bensì si può considerare infetta tutta l’aria espirata da una persona contagiosa, misurata in litri/minuto. Questo è un approccio più pratico, che ci semplifica non poco la vita senza però alterare il risultato finale (la suddetta graduatoria finale dei POI per dose assorbita). Insomma, è un po’ come se alla fine di un’escursione di trekking dicessimo: “oggi mi sono bevuto 1 litro di acqua”, anziché dire “oggi mi sono bevuto 3,3 x 1025 molecole di H2O”.

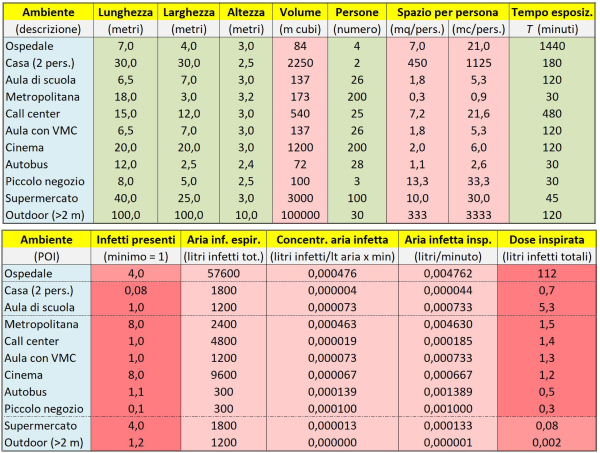

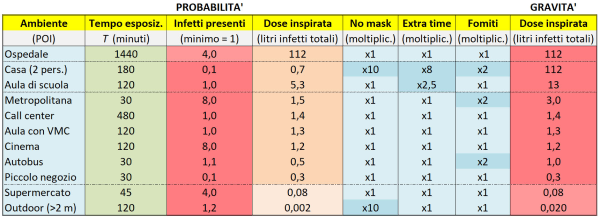

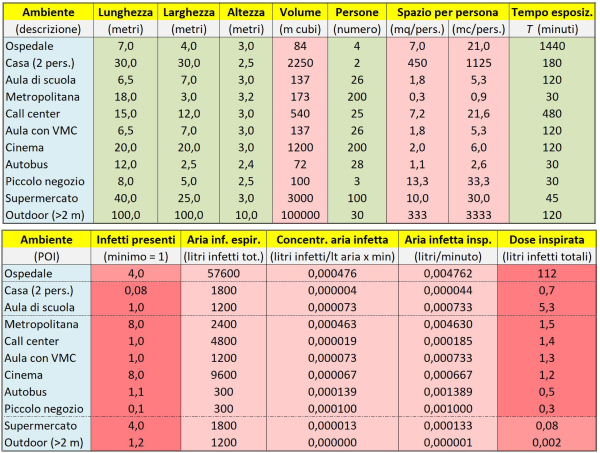

A questo punto possiamo passare a illustrare la Tabella 2, che è la parte principale del nostro calcolatore di dose virale assorbita. La parte sopra e la parte sotto della Tabella 2 vanno immaginate come poste su un’unica riga del foglio di calcolo Excel; qui sono riportate staccate solo perché altrimenti la figura risulterebbe troppo larga e quindi illeggibile. Anche qui nelle caselle verdi vengono immessi i valori di vari parametri rilevanti al problema: lunghezza, larghezza e altezza di un ambiente (ipotizzato avere la forma di un parallelepipedo); numero di persone che lo occupano; tempo di permanenza di queste persone nell’ambiente (dunque equivalente al tempo di esposizione, se è presente almeno 1 infetto).

Tabella 2. Il calcolatore di dose virale assorbita che ho sviluppato per confrontare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 in vari comuni luoghi frequentati dalle persone. La parte alta e quella bassa della figura vanno immaginate allineate in un’unica lunga tabella. Al solito, le caselle verdi rappresentano dati in ingresso e quelle rosse dati in uscita, ovvero frutto di calcoli.

Tabella 2. Il calcolatore di dose virale assorbita che ho sviluppato per confrontare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 in vari comuni luoghi frequentati dalle persone. La parte alta e quella bassa della figura vanno immaginate allineate in un’unica lunga tabella. Al solito, le caselle verdi rappresentano dati in ingresso e quelle rosse dati in uscita, ovvero frutto di calcoli.

Come risultato di semplicissimi calcoli, otteniamo in altre colonne della tabella: il volume (in metri cubi) dell’ambiente; il volume e lo spazio medio a disposizione per ogni persona (per il confronto con i requisiti di legge); il numero di infetti presenti. Quest’ultimo viene stimato grazie alla percentuale di persone infette fra quelle presenti nel POI, un parametro immesso nella Tabella 1. Qui ho adottato una percentuale del 4%, come in prossimità del picco della terza ondata di Covid in Italia nel marzo 2021. Se dunque un “marziano” fosse arrivato all’epoca in uno dei POI italiani, avrebbe trovato – a parità di altre condizioni! – in media più infetti presenti in un luogo affollato (ad es. metropolitana, cinema, etc.) che in uno poco affollato.

Proprio per tener conto del fatto che nei luoghi affollati si possono trovare più infetti – e quindi si può avere per i sani una dose virale assorbita maggiore – i calcoli nelle colonne successive sono stati effettuati considerando sempre presente nell’ambiente preso in esame almeno 1 persona infetta (dato che un valore inferiore a 1 non avrebbe evidentemente alcun senso se si ragiona, come stiamo facendo, sul singolo POI), salvo che nel caso della metropolitana (dove adottiamo il numero trovato di 8,0 infetti), del cinema (8,0 infetti) e del supermercato (4,0 infetti). Ciò per rendere il più possibile omogeneo e sensato il confronto fra i vari POI. Ma si noti che, se raddoppiassimo il parametro “percentuale di persone infette”, la graduatoria finale dei POI, al solito, non cambierebbe.

La colonna successiva della Tabella 2, quella relativa all’“aria infetta espirata”, è dunque data dal prodotto fra l’aria emessa da una persona contagiosa (10 litri al minuto, come da Tabella 1) per il numero di minuti in cui questa è presente nell’ambiente (si ipotizza che l’infetto entri nell’ambiente al tempo t = 0, cioè possiamo immaginare che entri contemporaneamente a noi). Le due colonne successive, “concentrazione dell’aria infetta” e “aria infetta inspirata”, hanno semplicemente lo scopo di calcolare la quantità di aria infetta respirata da una persona sana presente nell’ambiente, che dipende dalla sua concentrazione, che a sua volta è inversamente proporzionale al volume dell’ambiente in metri cubi.

Infine, l’ultima colonna calcola la dose virale totale inspirata da una persona che permane nel POI per il tempo considerato come realistico per ciascun POI. Calcolare questa dose equivale, dal punto di vista matematico, a calcolare – con riferimento alla Fig. 7 illustrata in precedenza – l’area sotto la retta rossa per i POI senza ricambio d’aria continuo (casa e aula di scuola) e, invece, l’area sotto la curva azzurra per tutti gli altri POI. Si noti che, dopo mezz’ora (quando cioè viene raggiunto il plateau), l’area sotto la curva azzurra è pari al 74% dell’area sotto la retta rossa. Dunque, la dose virale assorbita in assenza di ricambio d’aria è (a parità di altre condizioni) maggiore e il divario cresce molto di più nei minuti successivi al plateau.

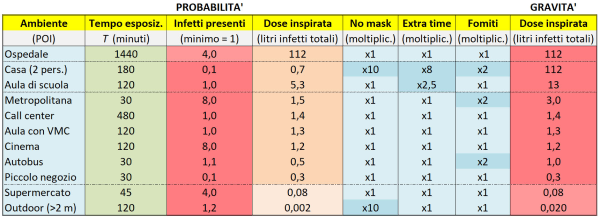

Le prime stime relative ottenute e un piccolo raffinamento del modello

In realtà, anche se all’apparenza abbiamo finito, nel modello occorre tener conto di alcuni aspetti ulteriori, che ho riportato nella Tabella 3 qui sotto forma di tre colonne azzurre con dei fattori moltiplicativi. La prima colonna (“No mask”) serve a tenere conto del fatto che, a casa, non si indossano mascherine, per cui la dose viene assorbita verosimilmente soprattutto attraverso le droplet, che hanno un volume notevole; pertanto, si deve considerare una dose realistica di almeno 10 volte maggiore rispetto a quella stimata sotto l’ipotesi semplificativa (valida per gli altri POI) che tutti indossino le mascherine. Si noti che le mascherine FFP2, se ben indossate, assorbono il 95% delle particelle, giustificando il fattore 10 introdotto per la differenza fra l’assenza di mascherine e l’uso sia da parte degli infetti che dei sani.

Tabella 3. Alcuni possibili raffinamenti del calcolatore di dose assorbita, implementati sotto forma di fattori correttivi moltiplicativi, come illustrato nel testo. Si noti come l’unico fattore correttivo realmente importante (in quanto è l’unico che altera la graduatoria del rischio nei vari luoghi, o POI, considerati) risulti essere rappresentato dalle mascherine, la cui importanza è sottolineata anche nel seguito di questo articolo.

Tabella 3. Alcuni possibili raffinamenti del calcolatore di dose assorbita, implementati sotto forma di fattori correttivi moltiplicativi, come illustrato nel testo. Si noti come l’unico fattore correttivo realmente importante (in quanto è l’unico che altera la graduatoria del rischio nei vari luoghi, o POI, considerati) risulti essere rappresentato dalle mascherine, la cui importanza è sottolineata anche nel seguito di questo articolo.

La terza colonna azzurra (“Fomiti”) tiene conto del fatto che in ben tre POI (casa, metropolitana e autobus) fra quelli considerati e, più in generale, sui mezzi di trasporto il canale di trasmissione attraverso il contatto con superfici infette (perché vi si sono depositate delle goccioline) non è necessariamente trascurabile, sebbene in questo caso non sia ovvio quale fattore moltiplicativo minimo si dovrebbe adottare (ho scelto perciò, alquanto arbitrariamente, un fattore 2, il più piccolo possibile). Infine, la seconda colonna azzurra (“Extra time”) tiene conto del fatto che, in casa e in un’aula di scuola, si sta più dei 180 minuti di tempo considerati dal calcolatore. Ma allora perché non si è messo direttamente il tempo giusto?

Si tratta di un aspetto alquanto più difficile da spiegare in un articolo divulgativo, ma ci proverò. Nel nostro modello, vi sono essenzialmente tre diversi tempi-scala: i 3 secondi fra un atto respiratorio e un altro di qualsiasi persona (sana o infetta); i 30 minuti che caratterizzano un ricambio d’aria (teoricamente) completo negli ambienti chiusi soggetti alla norma UNI 10339; i 180 minuti (3 ore) legati al decadimento esponenziale del numero di particelle infettanti nell’aria presente nell’ambiente considerato [30, 31]. Mentre negli ambienti chiusi soggetti alla norma UNI 10339 le particelle infettanti non permangono nell’aria così a lungo perché dopo mezz’ora ho – se la norma è rispettata – un ricambio d’aria completo, negli altri Punti di Interesse (POI) sì, e occorre tenerne conto.

Pertanto, per stimare la dose virale totale assorbita negli ambienti chiusi tenendo conto del fatto che comunque entro 180 minuti le particelle non sono più infettanti, occorre procedere in due step: (1) dapprima occorre calcolare la dose virale assorbita in 180 minuti e poi (2) occorre moltiplicare tale valore per un fattore correttivo, in modo da tener conto di eventuali minuti di permanenza nell’ambiente oltre i 180 già considerati. Si noti, comunque, che anche se NON si usassero i fattori correttivi delle ultime due colonne azzurre, la graduatoria finale dei POI per dose assorbita NON cambierebbe affatto! Dunque, di fatto, l’unico fattore correttivo davvero importante (ai fini della graduatoria) è quello “no mask”.

Perciò, come a questo punto dovrebbe risultare chiaro al lettore, i valori da inserire nel calcolatore di dose che occorre scegliere con cura sono quelli che si riferiscono ai singoli POI considerati: dimensioni fisiche dell’ambiente e occupazione massima consentita. Per tale motivo, i valori adottati nelle tabelle mostrate sono frutto di alcune ricerche di informazioni specifiche, così da adattare al meglio il calcolatore alla realtà italiana. Per esempio, il D.M. 18/12/1975 prevede che le aule scolastiche siano di altezza non minore a 3 metri e che la superficie per alunno sia di 1,80 mq/alunno nelle scuole materne, elementari, medie e 1,96 mq/alunno nelle scuole superiori [33]. Quindi, in una classe con 25 alunni, essendo l’indice minimo per alunno di 1,80 mq, la superficie minima necessaria dovrebbe essere di almeno 45 mq. Pertanto, nel nostro calcolatore abbiamo ipotizzato una superficie di 45,5 mq e la presenza di 26 alunni.

Nel caso della metropolitana, invece, da una fonte considerata attendibile [34] sappiamo che le vetture hanno mediamente le seguenti dimensioni: larghezza 2,4-3,1 metri; lunghezza 15-20 metri; altezza 3-3,6 metri. Mentre la capacità di trasporto di una singola vettura è di 100-200 passeggeri. Pertanto, nel nostro calcolatore abbiamo ipotizzato una lunghezza di 18 metri, una larghezza di 3 metri e un’altezza di 3,2 metri, con una presenza di 200 persone. Nel caso degli ospedali, invece, si è considerata una camera con 4 malati Covid, ma non appartenente a un reparto di malattie infettive. Questi ultimi, infatti, sono di solito soggetti ad elevato ricambio d’aria ed a pressione dell’aria negativa (almeno nei migliori ospedali, nei peggiori solo alcune camere sono a pressione negativa), per cui in generale rappresentano un caso a sé.

A questo proposito, è interessante notare come a volte dei risultati che sembrano essere, diciamo, tecnicamente “dubbi” siano accettati dai media senza alcuno spirito critico. In una ricerca – di cui il prof. Bassetti parlò in un’intervista [35] – effettuata all’Ospedale San Martino di Genova (e realizzata con l’ausilio di un gorgogliatore per trasferire in acqua l’aria contenente l’aerosol di un malato Covid presente nella stanza) non è stata rilevata – secondo il pezzo giornalistico – la presenza del virus. Ciò, però, non stupisce affatto, poiché qualsiasi esperto di fisica-chimica sa che non è pensabile di estrarre dall’aria particelle così piccole usando un semplice gorgogliatore (se fosse così facile, avremmo risolto il problema dell’inquinamento da particolato in ambiente indoor!), bensì bisogna usare sistemi ben più complessi (come peraltro vedremo fra poco). In altre parole, probabilmente a Genova non hanno trovato nulla nell’acqua del gorgogliatore solo perché hanno misurato… “il nulla”!

Ciò non toglie, comunque, che negli ospedali con un buon ricambio d’aria la presenza del virus sia più contenuta. La cosa è stata confermata anche da una ricerca dell’ARPA Piemonte svolta in collaborazione con il Laboratorio di virologia molecolare e ricerca antivirale del Polo universitario San Luigi Gonzaga di Orbassano i cui risultati, già anticipati a gennaio dai media [72], sono stati pubblicati in questi giorni [73]. Lo studio in questione ha confermato una minore presenza del virus negli ospedali e nei luoghi al chiuso dove il sistema di areazione funziona alla perfezione. I reparti di terapia intensiva, nonostante la presenza di pazienti con Covid-19, sono risultati essere quelli dove il virus circola meno nell’aria. Nelle abitazioni private, al contrario, le concentrazioni di SARS-Cov-2 si sono rivelate più consistenti: fino a 40-50 copie genomiche del virus per metro cubo di aria; e tali valori risultano fortemente influenzabili dalle frequenze di ricambio d’aria e dal numero di soggetti positivi presenti nelle abitazioni, oltreché dallo sviluppo dei sintomi più comuni della malattia (tra cui principalmente la tosse secca).

Le ricerche, svolte a campione sul territorio piemontese, hanno analizzato le emissioni nell’aria del virus SARS Cov-2 da parte di pazienti con una carica virale nota. Le persone contagiate si sono esercitate a respirare, parlare o leggere a una distanza di un metro e mezzo da un apparecchio di rilevazione. L’esperimento ha evidenziato che il virus si può diffondere nell’aria, tramite le goccioline di saliva, le secrezioni respiratorie e salivari ben oltre lo spazio di sicurezza indicato dagli esperti. Per il campionamento del virus non sono stati usati metodi semplicistici, bensì: un impattatore centrifugo in grado di accelerare il flusso d’aria aspirato alla velocità del suono, minimizzare le perdite per evaporazione, mantenere l’infettività e l’integrità delle particelle virali trasferendole direttamente in una soluzione di trasporto adeguata; un campionatore a basso volume per la filtrazione dell’aria su filtri in PTFE, materiale che garantisce la massima capacità di cattura delle particelle virali di dimensioni comprese tra 10 e 900 nanometri; un campionatore ad alto volume per la filtrazione dell’aria su filtri in fibra di vetro o quarzo, in grado di aspirare l’intero volume di una stanza in meno di un’ora.

Analisi dei risultati ottenuti: cosa abbiamo imparato ai fini del controllo della pandemia?

Se si va ad analizzare la graduatoria finale dei POI per dose virale assorbita, si vede che nettamente ai primi due posti si trovano la casa (in quanto lì non si usano le mascherine) e l’ospedale (in quanto vi è un’alta densità di infetti Covid, spesso anche quando fuori di esso il numero è basso), in perfetto accordo con quanto trovato dal rapporto dell’ISS e da quello dell’Istat citati all’inizio di questo articolo; ma va ricordato che, se nell’ospedale c’è un tasso di ricambio d’aria elevato, il virus circola meno. La dose virale assorbita in un’aula scolastica o in qualsiasi altro POI – mezzi di trasporti compresi – risulta essere oltre 10 volte più bassa, il che spiega molto bene non solo perché a casa o in ospedale una persona sana si contagi più facilmente, ma anche perché spesso le conseguenze su intere famiglie siano letali. In questi ambienti, si ha infatti il cosiddetto “reinoculo” del virus, che ne facilita il prevalere sul sistema immunitario.

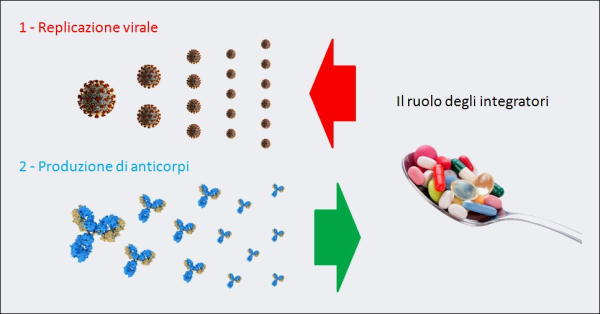

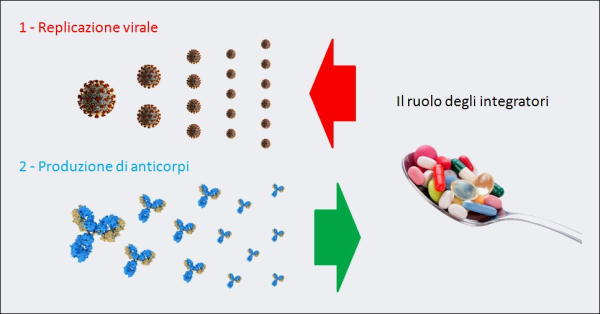

Figura 8. La “guerra” di un organismo contro il COVID-19 è, inizialmente, una battaglia fra la replicazione virale del SARS-CoV-2 e la produzione di anticorpi neutralizzanti queste particelle virali. Per questo alcuni integratori (ad es. vitamina D, lattoferrina, etc.), grazie alla loro azione antivirale e immunomodulante, se presi quotidianamente come forma di prevenzione della progressione della malattia verso stadi più gravi, in caso di contagio rallentano la moltiplicazione delle particelle di virus e aiutano le difese immunitarie. Invece, il reinoculo del virus – ad es. attraverso l’aria – va esattamente nella direzione opposta: facilita la “vittoria” della replicazione virale, esponendo le persone a un maggior rischio di esito infausto.

Figura 8. La “guerra” di un organismo contro il COVID-19 è, inizialmente, una battaglia fra la replicazione virale del SARS-CoV-2 e la produzione di anticorpi neutralizzanti queste particelle virali. Per questo alcuni integratori (ad es. vitamina D, lattoferrina, etc.), grazie alla loro azione antivirale e immunomodulante, se presi quotidianamente come forma di prevenzione della progressione della malattia verso stadi più gravi, in caso di contagio rallentano la moltiplicazione delle particelle di virus e aiutano le difese immunitarie. Invece, il reinoculo del virus – ad es. attraverso l’aria – va esattamente nella direzione opposta: facilita la “vittoria” della replicazione virale, esponendo le persone a un maggior rischio di esito infausto.

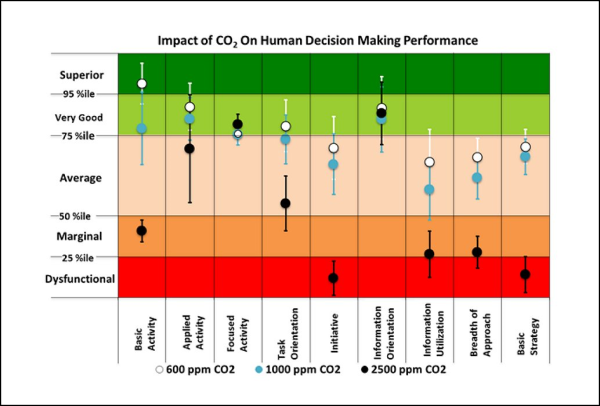

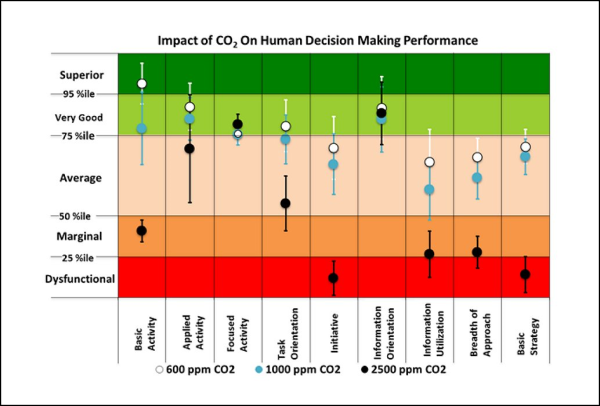

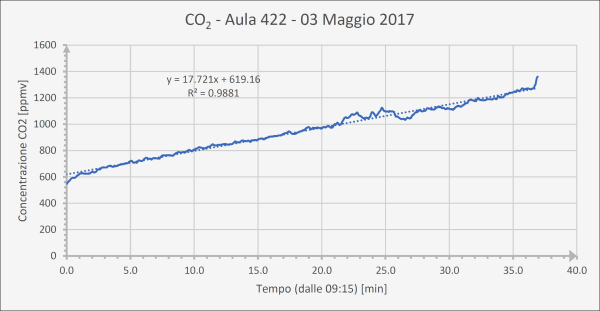

La dose virale assorbita in un’aula di scuola, tuttavia, risulta a sua volta circa 10 volte maggiore dei POI che la seguono in graduatoria, eccezion fatta per la metropolitana. In altre parole, è una dose piuttosto elevata a causa dell’assenza di ricambio d’aria continuo. Donde la necessità di avere, in ogni aula scolastica, un sistema di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC), non solo per ovvi motivi di prevenzione del contagio (come si vede dalla tabella, in un’aula con VMC si ha una dose assorbita almeno 10 volte inferiore), ma anche per il benessere di tutti gli occupanti, essendo la concentrazione di CO2 che si raggiunge dopo 2 ore superiore a quella tollerabile (si veda l’ultima figura di questo articolo relativa a soli 45 minuti di misurazione della CO2 in un’aula scolastica), con ripercussioni anche sulle prestazioni cognitive [42].