Tutta colpa di Renzi?

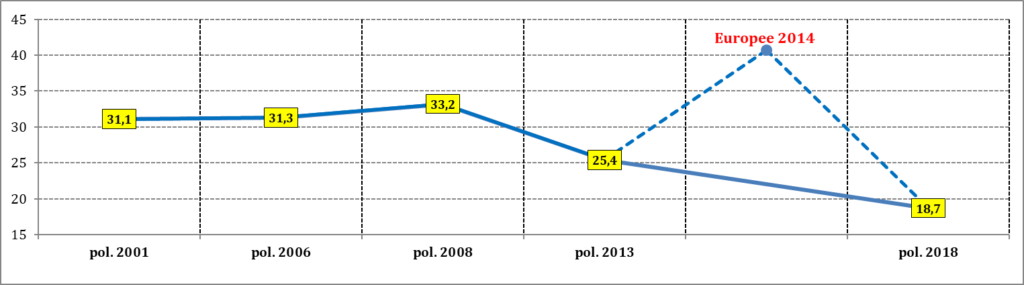

Da mesi, se non da anni, il ritornello è sempre il medesimo: se il Pd va male, se il Partito Democratico è uscito dalla scena politica e dall’immaginario collettivo del “popolo della sinistra”, la colpa è soprattutto del suo ultimo segretario Matteo Renzi. Lui è il principale imputato di un trend che ha visto il suo partito passare dal 33.2% del 2008 al misero 18.7% delle ultime consultazioni legislative. La crisi della sinistra e del suo principale referente politico sarebbe addebitabile, quasi in toto, all’ex-sindaco di Firenze, che l’ha portata su posizioni totalmente aliene dalla mainstream della tradizione post-comunista, verso tratti decisamente liberali, se non evidentemente conservatori.

Giorni fa. Intervista televisiva. Un operaio licenziato perché la sua fabbrica è stata acquisita da una multinazionale francese e trasferita nel nord della Francia: è stata colpa di Renzi e del Pd! Ora, dopo anni in cui ho votato Pci e la sinistra, ho scelto la Lega di Salvini. L’unico che può invertire la rotta che ha preso il nostro paese.

Sardegna. Agosto 2018. Festa del porceddu. Tra un discorso e l’altro, un anziano contadino: ho votato Lega, è il vero partito del cambiamento. Renzi ci ha ridotto proprio male, a noi sardi, ci ha ridotto in miseria. E sì che gli avevo pure dato il mio voto, la volta precedente. Purtroppo.

Renzi, Renzi, Renzi. Un fantasma si aggirerebbe dunque per l’Italia, il fantasma di colui che, a dispetto del glorioso partito che tentava di costruire il volto nuovo del paese, l’ha portato sostanzialmente alla rovina. Ma sarà vero? Sarà realmente tutta sua la colpa?

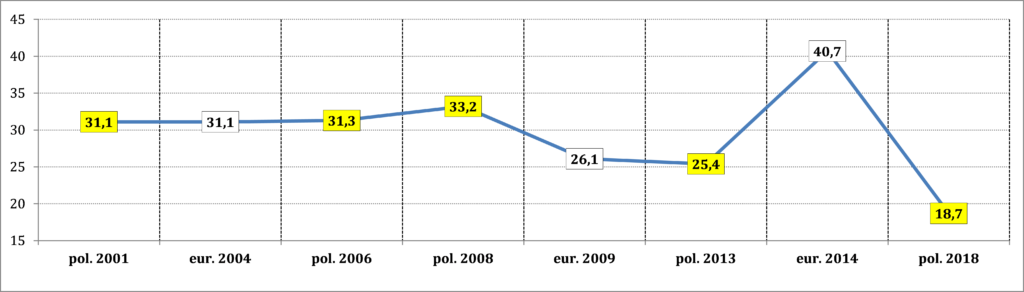

Osserviamo intanto per un attimo il trend dei consensi dell’area vicina al centro-sinistra in questo nuovo secolo, dal 2001 ad oggi (fig.1). Come si può notare, nei primi anni del decennio Ds e Margherita, separati o sotto il simbolo unitario dell’Ulivo, hanno costantemente ottenuto un successo elettorale di poco inferiore ad un terzo dei votanti. L’exploit di Veltroni del 2008, che correva per la prima volta con il neonato Partito Democratico, in realtà non è che sia stato un vero exploit: ha migliorato soltanto di poco, un paio di punti percentuali, il retaggio delle formazioni politiche aggregatisi nel Pd e, considerando inoltre il fatto che il resto della sinistra (Rifondazione & soci) sia praticamente scomparsa, non si può che giungere alla conclusione che il bacino elettorale di quell’area non riuscisse ad andare molto oltre il 35-36% della popolazione italiana.

Fig 1. Consensi elettorali. Politiche + Europee

Una storia non inedita, peraltro. Una storia che ci riporta agli anni della prima repubblica, quando quell’area (sommando il Pci con le altre piccole formazioni di sinistra, come Democrazia Proletaria) anche allora non otteneva una quantità di consensi molto differente da quella di Pd e Rifondazione. Forse era inutile illudersi: gli italiani favorevoli alla sinistra di allora (o al centro-sinistra odierno) non sono mai stati nemmeno lontanamente prossimi al 40% della popolazione.

Il Partito Democratico, per certi versi, aveva scommesso sull’allargamento di quella base elettorale, tentando di attirare a sé anche una parte inedita di elettori, che avrebbe potuto guardare alla proposta del Pd con occhi nuovi, diversi dal passato. Il Pd, per riuscirci avrebbe dovuto partire dal quel 33% di Veltroni, incrementando anno dopo anno il suo bacino di consenso.

Ma così non è stato. Anzi. Dal 2008 in poi, in tutte le consultazioni legislative (fig.2) il Pd è costantemente retrocesso nel favore degli italiani, prima con Bersani (-8% rispetto a Veltroni) e poi con lo stesso Renzi (un ulteriore -6.5% rispetto a Bersani), in una costante e continuativa incapacità di intercettare quei settori sociali cui puntava per accrescere il proprio appeal. Tutti “colpevoli”, dunque, parrebbe di dover dire. Non soltanto infatti il Pd non è riuscito a diventare il referente di un nuovo elettorato, ma poco alla volta ha perso sia una parte dei suoi antichi estimatori ex-Pci, con Bersani, che anche dei nuovi, di quelli che avevano sperato in un cambio di prospettiva con Renzi.

Fig.2 Consensi elettorali. Solo Politiche – Camera

Perché, se torniamo ad osservare il primo grafico, si può chiaramente individuare un momento in cui, all’interno di questo cammino da gambero, il Partito Democratico ha vissuto una situazione così anomala che oggi molti stentano a credere che sia davvero accaduto. Nelle europee del 2014, pochi mesi dopo il suo insediamento, Matteo Renzi ha davvero compiuto un mezzo miracolo, andando a superare per la prima volta nella storia l’asticella del 40%. Certo, con un numero di votanti inferiore a quelli di Veltroni, ma comunque un risultato simbolicamente significativo.

Renzi era stato dunque capace di convincere una fetta importante di elettori che, con lui, sarebbe iniziato realmente un nuovo corso, un nuovo partito di centro-sinistra che si smarcava dai retaggi del passato, per guardare ad un futuro diverso. Inedito. La sua colpa, forse, è stata proprio quella di candidarsi ad un modo nuovo di governare, ad una modalità politica inedita per un partito di sinistra, senza averne realmente le capacità “politiche”. Il suo fulgore è durato poco, lo sappiamo, e presto è rientrato nei consueti parametri, inimicandosi inoltre con il suo comportamento gran parte di chi aveva per un attimo creduto in lui. Ma probabilmente la vera anomalia è stata proprio quel suo grande successo, che ha fermato per un attimo il declino inevitabile del Pd. Che poi è ripreso in maniera ineluttabile, con o senza Renzi.