La desiderabilità sociale non esiste più

Sebbene il termine di “desiderabilità sociale” sia estraneo a molti, il concetto ad essa collegata è ben presente in ciascuno di noi. Si tratta del pervasivo bisogno di sentirsi accettato dagli altri, dal proprio gruppo di riferimento, dalla gente con cui si convive; qualcosa che ci forza ad adeguarci al pensiero comune e ad esprimere solo con grandi difficoltà opinioni che non siano largamente condivise dal resto della popolazione, della società cui apparteniamo.

Il primo che sperimentò empiricamente questo fenomeno fu un sociologo, negli anni Trenta del secolo scorso. In un periodo dove molto alto era il pregiudizio americano contro gli asiatici, Richard LaPiere girò per gli Stati Uniti per tre mesi con due suoi amici cinesi, pernottando in decine e decine di alberghi e mangiando in centinaia di ristoranti, venendo inaspettatamente accolto con grande cordialità quasi ovunque. Tornato a casa, a LaPiere venne in mente di effettuare una sorta di piccolo sondaggio: inviò in tutti i luoghi dove aveva soggiornato un breve questionario in cui si chiedeva se avessero problemi ad ospitare cittadini asiatici. La quasi totalità delle risposte che ottenne, conformemente alla desiderabilità sociale di quel tempo, fu ovviamente negativa: salvo in un paio di casi, tutti coloro che avevano ospitato i suoi amici cinesi dichiararono infatti che non l’avrebbero mai fatto.

Cosa era accaduto? Qualcosa di molto simile a quanto ho descritto nel mio libricino “Attenti al sondaggio!” (Laterza) e che ho chiamato “spirale del silenzio demoscopico”: quando un uomo politico, o un partito, soffre di un clima elettorale negativo nei suoi confronti, gli intervistati tendono a non dichiarare il proprio voto per quel partito, che conseguentemente avrà stime sempre più basse, aumentando la negatività del clima elettorale. Ma, nel segreto dell’urna, quegli stessi elettori torneranno a votare per quella forza politica cui si sentono comunque vicini.

Per decenni, il tarlo della desiderabilità sociale ha dunque minacciato seriamente l’affidabilità dei risultati dei sondaggi, provocando errate sovrastime e, più spesso, sottostime. Quando Berlusconi era in auge, molti intervistati si dichiaravano berlusconiani, sebbene non lo fossero; quando cadeva in disgrazia, non si riuscivano più a trovare elettori che nelle indagini demoscopiche si pronunciavano a favore del suo partito. E così accadeva per tutte le altre forze politiche, a seconda del momento specifico. O per l’alterità nei confronti dei meridionali, o degli extra-comunitari, o della difesa contro i rapinatori: semplicemente, si faceva fatica ad ammettere di essere razzisti, o xenofobi, o favorevoli a sparare ai ladri.

Ma da qualche tempo, qualcosa è cambiato. Pare sempre più facile dichiarare il proprio pensiero, per negativo o impopolare possa sembrare, senza più remore. E’ vero: Trump era stato leggermente sottostimato, dai sondaggi dell’epoca, ma era una sottostima molto ridotta, di un paio di punti percentuali, nulla di più. La stessa cosa è accaduta per la Brexit, o per i partiti di estrema destra populista, in diversi paesi d’Europa. Gli intervistati non avevano remore a presentarsi come vicini a forze politiche di stampo anti-democratico.

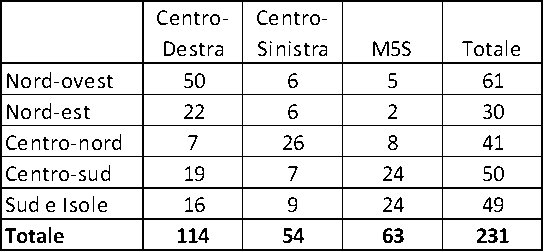

Così, oggi non fa più paura dichiarare all’intervistatore di odiare gli extra-comunitari, o di essere un po’ fascisti, o di essere disposti ad ammazzare chi ci ruba a casa nostra nottetempo. E’ un bene o un male? Per la società non saprei ma, dal punto di vista dei sondaggisti, è sicuramente un bene, non essere costretti ad inserire domande trabocchetto per riuscire ad ottenere una risposta sincera, questo è ovvio. Se ne è parlato in occasione delle recenti elezioni siciliane. Ci si chiedeva: quale partito, quale coalizione soffre di scarsa desiderabilità sociale, tanto da venir sottostimata nei sondaggi? Non trovavamo risposta. Oggi, tutti possono dire tutto, senza il problema di sentirsi “indesiderati”. Si può fare tutto, si può pensarla come ci pare, diceva Giorgio Gaber anni fa. Una società liberata, o no?

Forse, oggi, l’unica dichiarazione che si fa fatica ad estorcere agli intervistati, per le imminenti elezioni politiche, è la propria vicinanza al Partito Democratico, la propria fiducia in Matteo Renzi. Il paradosso di questa nuova campagna elettorale…