Il taglio dei parlamentari è solo populismo?

I sondaggi più recenti ci informano che quasi il 90% degli italiani giudica favorevolmente il taglio dei parlamentari. Dunque, praticamente tutti gli elettori stanno dalla parte della riforma recentemente votata alla Camera ed al Senato; una riforma che è stata tentata per diversi decenni da tutti i governi, o le bicamerali, che si sono succeduti nel corso del tempo, a cominciare dal 1963 per finire con la riforma costituzionale proposta da Renzi, senza mai riuscirci per un motivo o per un altro. E’ curioso ricordare che la limatura approvata lunedì scorso è esattamente quella proposta dalla bicamerale guidata da Nilde Iotti e Ciriaco De Mita nel 1994, sull’onda di Tangentopoli.

Ma come si era arrivati a questo numero di 945 parlamentari (630 alla Camera e 315 al Senato, escludendo i senatori a vita) ed esiste un numero “giusto”? Il percorso, per limitarci all’Italia repubblicana, è molto semplice: la Costituzione del 1948 aveva stabilito che il numero di deputati fosse pari a 1 ogni 80mila abitanti e quello dei senatori a 1 ogni 200mila; era dunque variabile, ed aumentava con l’incremento della popolazione. Nel 1948, ad esempio, furono eletti 574 deputati e 237 senatori, mentre dieci anni dopo furono rispettivamente una ventina e una decina di più, 596 e 246. La riforma costituzionale del 1963 abolì questa variabilità, stabilendo infine la numerosità del Parlamento attuale.

Troppi? Troppo pochi? Impossibile ovviamente dare una risposta a questa domanda. Resta il fatto che l’Italia è il paese che, con quasi un migliaio, detiene oggi il record del maggior numero di parlamentari al mondo di origine elettiva, fatta eccezione della Cina che ne ha circa 3000, ma quello è certo un mondo a parte. Con la riduzione a 600, se il referendum lo confermerà, ci troveremmo invece ad un livello intermedio, in compagnia di diverse altre Nazioni e in linea con le principali democrazie nel rapporto tra eletti e popolazione elettorale.

Le motivazioni che hanno spinto alla riforma le forze politiche, ed in particolare il Movimento 5 stelle che – si sa – ne ha fatto uno dei suoi cavalli di battaglia, sono di due ordini di motivi: il primo è la maggior efficienza di un Parlamento più snello, mentre il secondo, di gran lunga quello più motivante e sottolineato dai proponenti, è il risparmio nei conti pubblici. Che in realtà non è poi così eclatante: le analisi ci dicono che si risparmierebbe una cifra compresa tra gli 80 e i 100 milioni l’anno (circa 250mila euro per ognuno dei 345 parlamentari in meno), pari allo 0,006% del nostro debito pubblico.

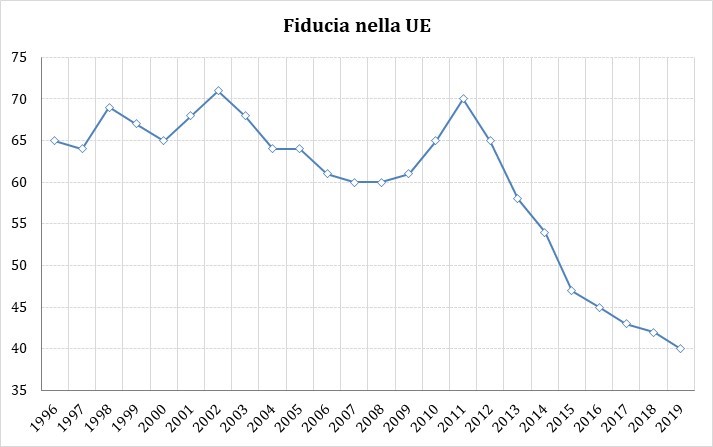

Certo, non è molto, né lo sarebbe se si tagliassero anche gli stipendi di chi siede in Parlamento. Ma è sicuramente un segnale, che come si è visto procede nella direzione indicata dalla volontà popolare, che approva questo provvedimento. E’ un segnale di populismo, di demagogia un po’ fine a se stessa? Può darsi. Sono in molti a sottolinearlo, sia tra i politici che tra i commentatori. Le campagne e gli atteggiamenti anti-casta sono da sempre presenti nel nostro come peraltro in molti altri paesi, e i politici rappresentano forse l’emblema di ciò che si ritiene essere una “casta”, tanto che nelle periodiche rilevazioni, sono proprio loro quelli che stanno in fondo alle classifiche sulla fiducia, subito prima dei rom.

Che con questa riforma si voglia solleticare la parte più populistica della popolazione può essere vero, soprattutto se non sarà accompagnata – come promesso – da una vera riforma elettorale che renda questo “snellimento” adeguato ad un reale miglioramento delle funzioni legislative (ed esecutive) del Parlamento (e del Governo). E che, soprattutto, si apra un dibattito costruttivo sulla mai risolta diatriba tra rappresentatività e governabilità, tra sistema proporzionale e sistema maggioritario, tra turno unico e ballottaggio. Questi temi, forse, sono più decisivi per le sorti della nostra democrazia, rispetto al fatto che – magari – il Molise avrà un suo rappresentante in meno nel nostro Parlamento. Ma occorre affrontarli e risolverli. Rapidamente.