Calcio, sondaggi e Meloni

Sappiamo che i risultati dei sondaggi sono come quelli delle partite di calcio: si vive alla giornata. Titoloni sui giornali, online o cartacei, che sottolineano la debacle di Fratelli d’Italia o del Partito Democratico se questi indietreggiano di 0,2% nelle rilevazioni demoscopiche settimanali.

Oppure: “Fuga in avanti di Forza Italia!”, se il partito migliora di 0,3% rispetto a sette giorni prima.

Gli statistici, i metodologi, i politologi sorridono increduli: loro sanno bene che esiste una cosa chiamata “intervallo di confidenza”, qualcosa che riguarda il margine di errore di un campionamento, che con un migliaio di interviste si situa solitamente attorno almeno al 2-2,5%. E peraltro sarebbe bene che lo sapessero – o lo dicessero, se lo sanno – anche i giornalisti, togliendo quei ridicoli punti esclamativi dai loro commenti.

Con un margine di errore almeno del 2%, non ha nessun senso affermare che un partito indietreggia o avanza di 0,2-0,3%, dato che sono tutti incrementi o decrementi falsi, che stanno tutti appunto all’interno del margine di errore statistico. Bisognerebbe apparire in tv al lunedì sera e raccontare agli italiani: nessun cambiamento dalla scorsa settimana per quanto riguarda le stime del comportamento di voto degli elettori intervistati. Stop. Poco appealing, vero? E quindi si perpetra questa abitudine un po’ insensata di attribuire tramonti o rinascite a questo o a quel partito. Come nel calcio, appunto.

Anche nel campionato di calcio i titoli dei giornali risentono infatti in maniera quasi pavloviana dei risultati dell’ultima giornata: se la Juve batte l’Inter una certa domenica, questo è ovviamente il simbolo di una chiara rinascita della compagine bianconera, ma se sette giorni dopo gli capita di perdere, allora torna di nuovo il mantra: non è che il segnale di una evidente rovina.

Ogni partita, come ogni sondaggio, ci racconta una storia che può essere ribaltata sette giorni dopo, da un risultato negativo o positivo, da un incremento o da un decremento di 0,2% nelle dichiarazioni di voto. Fotografie, istantanee che ci raccontano un momento, solo un episodio di un lungo campionato, di una tendenza elettorale di medio-lungo periodo.

Con una differenza: nel calcio, nel campionato di calcio, per fortuna esiste anche la classifica, che ci rende edotti del rendimento di ogni squadra dall’inizio della stagione. Se il Monza o il Parma vincono una partita, possiamo gioire per loro, ma non dimentichiamo cosa è accaduto nelle precedenti giornate, relegandole nelle ultime posizioni. La storia, cioè, è ben chiara.

Per la politica molto spesso non è così. Prendiamo ad esempio la fiducia in Giorgia Meloni: nella consueta rilevazione settimanale, ad esempio, possiamo scoprire che il suo consenso è cresciuto dello 0,3% rispetto al precedente sondaggio, passando dal 40,2% al 40,5%. Bene, diranno gli elettori di centro-destra. Male, diranno quelli di centro-sinistra. Punto interrogativo, dirà lo statistico.

Al di là del risultato di giornata, non possiamo certo comprendere com’è lo stato di salute della Presidente del Consiglio da un solo dato, da un incremento o un decremento di una sola settimana. Pare in miglioramento, negli ultimi giorni, essendo cresciuta di qualche frazione decimale, però lo statistico, per il noto problema dell’errore di campionamento, sa bene che non può certo pronunciarsi. Ha bisogno della “classifica”, che nel nostro caso si chiama trend, o tendenza, in italiano. Qual è dunque il trend della fiducia di Giorgia Meloni?

Per rispondere, occorre andare a riprendere i risultati dei sondaggi (anche settimanali, perché no?) almeno degli ultimi cinque anni, per comprendere se e quanto la sua figura nel medio periodo susciti o meno approvazione. Ecco, dunque, ciò che ci dicono le rilevazioni demoscopiche.

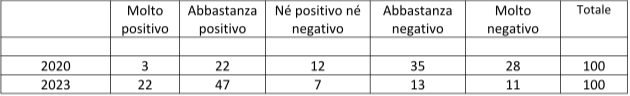

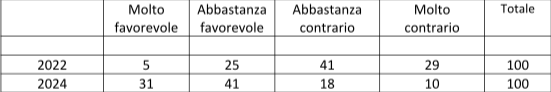

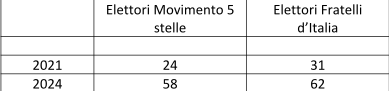

Fino al momento della sua vittoria nelle ultime elezioni politiche, diciamo tra il 2020 e il 2022 Meloni aveva un livello di fiducia intorno al 36-37%, con qualche picco più alto o più basso. Dopo il suo successo elettorale, divenuta Presidente del Consiglio, i consensi sono aumentati fino alla cifra record del 58%, alla fine del 2022, vale a dire nel periodo della consueta luna di miele tra elettorato e vincitori delle elezioni. Per tutto l’anno successivo, l’indice è rimasto posizionato ben sopra l’asticella del 50%: oltre la metà degli italiani forniva su di lei una valutazione positiva. Infine, a cominciare dai primi mesi del 2024 fino ad oggi, i consensi si sono progressivamente contratti, più o meno nell’ordine di un punto al mese, 10-12% in meno in un anno, per giungere al dato attuale di poco superiore al 40%, che avevamo anticipato più sopra.

E da qui si può facilmente arguire come i giudizi rispetto a Giorgia Meloni appaiono, da almeno un anno, in relativo peggioramento. E sono soprattutto gli elettori “centristi” e gli indecisi coloro che hanno progressivamente perso fiducia nei suoi confronti. Questo è dunque il modo corretto per intendere le valutazioni degli elettori all’interno delle rilevazioni demoscopiche e così dovrebbero venir divulgate: un sogno che, temo, non si realizzerà mai.

Università degli Studi di Milano