Il diario della talpa. Terzo episodio

3. GLI INDISPENSABILI E GLI INUTILI

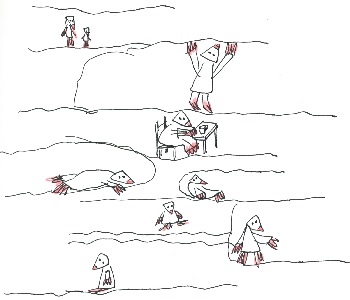

Che poi, io dico dico ma non è vero, non sono tutti diventati talpe: alcuni sono rimasti quel che erano. Si muovono. Escono. Vanno e vengono. Stanno all’aperto, prendono aria.

Che poi, io dico dico ma non è vero, non sono tutti diventati talpe: alcuni sono rimasti quel che erano. Si muovono. Escono. Vanno e vengono. Stanno all’aperto, prendono aria.

Non è vero che ci siamo fermati tutti.

Si sono fermati gli Inutili.

Gli altri, gli Indispensabili, hanno continuato a vivere. Anzi, vivono più che mai. Lavorano il doppio, si muovono il triplo. Fin tropo, poveretti. Escono di casa al mattino presto, prendono l’auto, vanno al lavoro e per otto dieci ore stanno lì a lavorare come matti.

Ci è molto chiaro chi sono oggi gli Indispensabili: le commesse del supermercato, gli autisti dei camion, dei treni, degli autobus, i benzinai, i panettieri, i macellai, i verdurai. Ovviamente prima di tutti i medici, infermieri e farmacisti. Ma poi anche gli insegnanti: per quanto in modi davvero bizzarri, stando a casa, hanno continuato a far lezione, interrogare, dare i voti. Anche i politici e i giornalisti non si sono fermati (ma su di loro mi asterrei, non saprei dire se sono tra gli Indispensabili: mi limito a dire che non si sono fermati…).

Tutti gli altri hanno potuto tranquillamente fermarsi perché non sono così utili, o lo sono molto meno. Tra questi anche alcune categorie che mai avremmo detto inutili, come ad esempio i baristi, gli avvocati, gli ingegneri, i cuochi, gli architetti, gli arredatori d‘interni, le estetiste, gli agenti immobiliari, i personal trainer. Persone utilissime per carità, ma in tempi normali, non ora. Utili, ma non indispensabili. Li catalogherei come “tra l’utile e l’inutile”. Anche i parrucchieri. Persino di loro abbiamo scoperto di poter fare a meno, e non l’avremmo mai detto. Ora ci lasciamo venire la pelliccia folta, oppure ce la tagliamo noi da soli, davanti allo specchio, come si può.

Si è fermato anche il mondo dello sport, e il mondo della cultura. Ma questo era ovvio, nulla è più inutile della cultura e dello sport. Anche se c’è stata, intorno al tema, qualche vivace e tesa discussione, dal momento che sia lo sport sia la cultura muovono fette piuttosto ingenti dell’economia! Comunque tutti a casa. Tennisti, calciatori, nuotatori, giocatori di golf. Librai, editori, bibliotecari, attori, cantanti, musicisti, registi, scenografi, tecnici delle luci e dell’audio.

È strano. Si sono create delle nuove gerarchie, tra le professioni. E questo è un bene. Oggi vale molto di più un verduraio di un nuotatore, un autista di un editore, un medico di un attore anche premiato con l’Oscar. Finalmente! Abbiamo ribaltato un po’ le cose. Adesso che ci penso, succedeva solo a Carnevale (a parte le grandi rivoluzioni della Storia).

Che il contagio abbia in sé qualcosa di carnevalesco?

E si sono fermati, naturalmente, gli Inutili per eccellenza: i pensionati, i senzatetto, gli anziani. I marginali, gli emarginati. Tutti coloro che erano già considerati fermi, fuori dai ruoli sociali, dai processi produttivi, incapaci di generare anche un solo milionesimo di PIL.

Si sono fermati nel senso che li hanno fermati: non possono più andare da nessuna parte, neanche a passeggio. Sono additati a vista e multati, appena osano mettere il naso fuori. Untori, gente scriteriata che mette a rischio i giovani, i lavoratori, i produttori, gli imprenditori.

Se non si fosse capito, questo paese ha un unico valore: il mercato, la produzione, l’economia. Viviamo solo per lavorare. Lavoriamo solo per crescere. E dobbiamo crescere a dismisura. Se non cresciamo almeno di un centesimo di un punto Pil, non siamo niente. Nessuno ha mai pensato che la crescita non può essere infinita? Anche un baobab a un certo punto si ferma e non tocca il cielo. Anche un bambino, quando diventa adulto, cosa può raggiungere, i due metri? D’accordo, un metro e ottanta, due metri e poi si ferma. Solo il PIL ha una crescita illimitata?

Se non era chiaro, ora lo è. Questo è un paese che non ama i vecchi. Non può amarli, non può volerli, perché essendo improduttivi, fragili e non più potenti, sono soltanto un peso. Gravano sulle famiglie e sullo Stato. Anche se hanno pagato tutta la vita i loro contributi per il servizio nazionale sanitario, ora (proprio ora che rischiano di ammalarsi), non si ha nessuna voglia di occuparsi della loro salute. Perché si dovrebbe? Sono a scadenza, non portano nessun futuro, nessun beneficio tangibile. Nessun guadagno. Quindi è probabile che li lasceremo a casa a lungo.

In realtà, sarebbero i testimoni del passato, coloro che tramandano conoscenze e valori, che sanciscono il senso di continuità della Storia, la preziosità delle tradizioni. Porterebbero esperienza e saggezza, insegnerebbero il tempo che passa e tutto travolge, e la salvezza della memoria. Ma per una sorte sventurata e perversa, queste son tutte cose che le nuove generazioni di governanti (e non solo di governanti) non apprezzano nemmeno un po’ e non vedono l’ora di far fuori.

C’è però una falla, in questo demoniaco piano di distruzione, non so fino a che punto consapevole o involontario. Qualcuno che si salva, che ha trovato il varco nella rete…

C’è una particolare categoria di Inutili che non si è fermata, pur essendo inutile, direi inutilissima. Non importa se sono giovani o vecchi. Una categoria di persone così inutili che è perfettamente uguale, per la società, se si fermano o no. E questo è davvero divertente…

Sto parlando degli artisti.

L’artista ha continuato imperterrito a lavorare tale quale a prima. E certo, non ha bisogno di niente. Non è come il nuotatore che ha bisogno di una piscina, l’attore di un teatro, l’egittologo di un museo aperto, il cantante (e parimenti il calciatore) di uno stadio. All’artista servono quattro cosucce in croce: a seconda di quale arte esercita, gli bastano tele e pennelli, carta e penna, un computer, un pezzo di creta, un blocco di marmo e uno scalpello, un violino, una chitarra, un’arpa… Se poi esercita l’arte dello studio, gli serve ancora meno: qualche libro, un taccuino, al massimo una lavagna su cui scrivere le sue formule.

L’artista suona, scrive, dipinge, studia, scolpisce, inventa, anche se non ha un luogo dove esibirsi (forse non ci tiene particolarmente, a esibirsi?), anche se nessuno lo vede. Lui continua. Al buio. Nascosto. È abituato così, in fondo.

In realtà gli artisti non vengono percepiti molto nemmeno quando il mondo è aperto e funziona a pieno ritmo: nessuno si accorge di loro, che lavorano chiusi nei loro atelier, studi, biblioteche o stanzucce romite. Quindi ora loro hanno continuato così, non percepiti. Invisibili. Sono talpe meravigliose, gli artisti.

Il governo meno che mai si occupa di loro. Non se ne occupava prima, figuriamoci adesso. Forse li ritiene non contagiosi… Impermeabili al virus, o già malati in partenza… O estinti.

Meglio così. Lavorano indisturbati alle loro opere, che un giorno il mondo vedrà. O non vedrà.

Copyright 2020 Paola Mastrocola

Tutti i diritti riservati

Il mio mondo si è improvvisamente popolato. Ora moltissimi vivono come me, sottoterra. Una moltitudine infinita. Tutti a scavare con le unghie la propria tana. Tutti talpe! C’è stata come un’invasione. Per carità, non vedo nessuno perché ognuno è preso dentro la sua galleria, ci mancherebbe. Però lo sento che c’è un gran trambusto intorno.

Il mio mondo si è improvvisamente popolato. Ora moltissimi vivono come me, sottoterra. Una moltitudine infinita. Tutti a scavare con le unghie la propria tana. Tutti talpe! C’è stata come un’invasione. Per carità, non vedo nessuno perché ognuno è preso dentro la sua galleria, ci mancherebbe. Però lo sento che c’è un gran trambusto intorno. È un po’ che non usciamo. Direi più o meno una cinquantina di giorni.

È un po’ che non usciamo. Direi più o meno una cinquantina di giorni.