Perché la vaccinazione degli anziani va “maneggiata con cura”: un’analisi per scenari

La vaccinazione degli anziani che sta per iniziare inaugura una delle fasi più complesse della gestione di questa pandemia. La fascia degli over 70 è quella che ha contribuito per circa l’85% ai morti totali dall’inizio dell’epidemia a oggi. Pertanto, è per lo più sulla vaccinazione degli anziani che si “gioca la partita”. In questo articolo vedremo l’impatto della vaccinazione degli over 70 in due importanti scenari: uno molto ottimistico (simile a quello su cui contano i politici) e uno molto pessimistico (probabilmente preferito dai più realisti, poiché davvero tante cose potrebbero andare storte). Mostrerò come, il pensare che il solo fatto di iniettare un vaccino risolverà le cose sia una visione distorta della realtà, che potrebbe portare a rischi e conseguenze notevoli, e verosimilmente costringerebbe ad adottare in maniera tardiva altre misure che invece dovrebbero essere implementate fin d’ora, per non ripetere gli errori del passato.

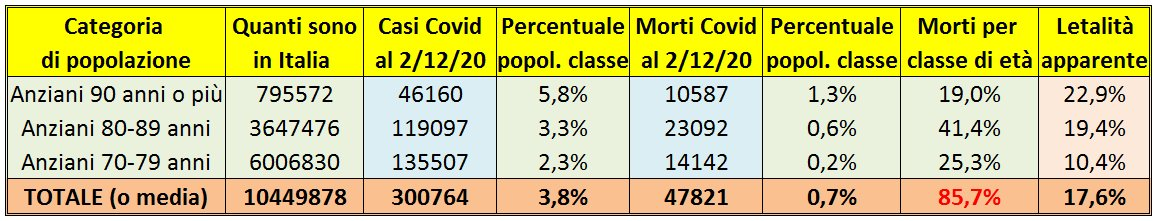

Anche in Italia, come già accaduto in Cina, la gran parte dei morti provocati dalla pandemia di COVID-19 si colloca nella fascia di età degli over 70. Lo si vede molto bene dall’infografica [1] realizzata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e diffusa nel dicembre scorso. Essa è ripresa, per quanto riguarda la mortalità nel nostro Paese per le classi di età più avanzate dall’inizio dell’epidemia fino al 2/12/20, dalla mia Tabella 1, che ne rappresenta una semplice elaborazione. In Italia i morti totali per COVID-19 sono stati (fino al 2 dicembre) 55.824, di cui 47821 (pari all’85% del totale) fra le persone con più di 70 anni di età.

Tabella 1. Prime semplici elaborazioni dei dati cumulativi sul numero di “positivi” al tampone e di morti per COVID-19 in Italia relativi al periodo che va dall’inizio della pandemia fino al 2 dicembre 2020. In realtà, le morti attribuibili con certezza al COVID-19 (in quanto le diagnosi di ricovero menzionavano sintomi legati al SARS-CoV-2) sono circa il 90% di quelle qui tabulate, mentre negli altri casi le diagnosi di ricovero non erano correlate all’infezione, che dunque è stata verosimilmente contratta in ambito ospedaliero. (fonte dei dati grezzi su positivi e morti per fascia di età: Istituto Superiore di Sanità)

Dunque, già da questo dato – che è risultato subito chiaro già dalle prime fasi dell’epidemia e che rifletteva, sostanzialmente, quanto osservato già in Cina nei mesi precedenti – si può capire come la “partita” contro il virus, almeno all’apparenza, si giochi essenzialmente intorno a questa fascia della popolazione, nonostante gli over 70 rappresentino soltanto il 17,3% della popolazione italiana totale (che è composta da 60,3 milioni di persone). “Soltanto” per modo di dire, comunque, perché nel nostro Paese la popolazione anziana (over 65) ha il peso numerico più rilevante che in tutte le altre nazioni UE-27 (dati Eurostat 2019).

Le classi di età avanzata come “target” nella gestione del contagio

Finora, in Italia, il fatto che la maggior parte dei morti fosse concentrata fra gli over 70 non è stato “sfruttato”. Nell’aprile scorso, alcuni medici hanno suggerito l’applicazione di un “lockdown per età”, basato proprio sul fatto che quella degli anziani è la popolazione più fragile e che più paga le conseguenze della pandemia in termini di morti. Un lockdown per età, inoltre, avrebbe permesso di lasciare a una vita attiva i giovani e le persone ad es. fino a 69 anni di età, che rappresentano la fascia su cui economicamente si regge il Paese e che, in larga parte, hanno bisogno di lavorare per sostentare sé e la propria famiglia.

Il lockdown degli over 70, tuttavia, è una cosa di non facile attuazione, almeno in un Paese come l’Italia, dove gli anziani – specie al Sud – vivono con i figli o comunque a stretto o frequente contatto con essi. D’altra parte, è ben noto che una percentuale rilevante di contagi avviene fra le mura domestiche. E proprio i contagi in famiglia sono fra i più pericolosi, e spesso hanno esiti infausti per uno o più componenti del nucleo familiare, verosimilmente a causa dell’elevata carica virale che si accumula e trasmette in un ambiente chiuso in assenza di mascherine indossate. Ma sarebbe davvero stato possibile pensare a un distanziamento sociale per età, un tema che ha diviso perfino gli esperti?

In un paper scientifico apparso su MedRxiv già il 31 marzo dello scorso anno e pubblicato ad agosto, Matrajt & Leung [2] hanno utilizzato un modello matematico per studiare l’efficacia degli interventi di allontanamento sociale in una città di medie dimensioni, considerando vari scenari: uno, che più ci interessa, è stato l’allontanamento solo per adulti > 60 anni di età, in cui i contatti per questo gruppo sono stati ridotti del 95%. La logica di questo scenario è, al solito, che gli anziani sono a più alto rischio di ospedalizzazione e morte e dovrebbero avere le restrizioni più drastiche nei loro contatti. Politiche simili, fra l’altro, sono state attuate all’inizio di aprile in alcuni paesi, come ad esempio la Svezia.

In un altro scenario considerato da Matrajt & Leung, i contatti sono ridotti per ogni gruppo: gli adulti di età >60 anni riducono i contatti del 95%, i bambini dell’85% e gli adulti di età <60 anni del 25%, 75% o 95%. Questo scenario rappresenta molti interventi attuati nel mondo. Ebbene, come previsto, questa seconda strategia di allontanamento sociale, applicata a tutte le fasce d’età (a differenza della precedente), ha ritardato l’epidemia più a lungo,> 50 giorni, rispetto a una baseline di non utilizzo di interventi. Invece, l’allontanamento sociale dei soli adulti di età > 60 anni ha ritardato l’epidemia solo di 2 giorni!

Dunque, anche le simulazioni numeriche non incoraggiavano, all’epoca, l’idea di gestire in modo differenziato gli interventi nei confronti, ad esempio, della popolazione over 70 e di quella restante più giovane, nonostante l’apparente appeal dell’idea. Tuttavia, nel seguito di questo articolo vedremo che, con l’entrata in gioco dei vaccini, le cose cambiano completamente, e – come verrà illustrato con dei semplicissimi modelli e un’analisi per scenari – risulterà chiaro perché, nella fase che si sta aprendo, la fascia degli over 70 dovrebbe essere gestita in modo diverso dal resto della popolazione.

La percentuale di infetti completamente asintomatici sugli infetti totali

Nel seguito di questo articolo, vedremo quale risulta essere l’impatto prevedibile della vaccinazione degli anziani e lo confronteremo con le ottimistiche attese dei decisori politici. Ma, per capire meglio i numeri che troveremo – ovvero per contestualizzarli e interpretarli correttamente – è assai utile prima trovare la risposta a una domanda fondamentale: quanti sarebbero stati, realisticamente, i morti per COVID-19 se l’Italia, anziché praticare il lockdown (come fatto dalla stragrande maggioranza dei Paesi, sia pure in tempi e modi diversi), avesse invece lasciato circolare liberamente il virus?

Ebbene, questa è una domanda chiave che mi sono posto fin dall’inizio dell’epidemia in Italia, non solo per curiosità, ma soprattutto perché è un dato utilissimo ai decisori politici e alle Autorità che devono tutelare la salute pubblica. Purtroppo, non abbiamo potuto dare una prima risposta a questa domanda fino allo studio condotto dal microbiologo Andrea Crisanti, durante il lockdown-quarantena, sulla popolazione di Vo’ Euganeo, sottoposta a uno screening di massa con “tamponi molecolari” (metodo PCR) e prelievo del sangue (per la ricerca di anticorpi IgG/IgM anti SARS-CoV-2 e la mappatura del Dna).

Iniziato il 6 marzo 2020, lo studio è consistito nel testare, all’inizio e alla fine di 14 giorni di quarantena, tutti i circa 3.300 residenti di Vo’ – una cittadina che si trova vicino Venezia – inclusi quindi quelli che non avevano all’epoca sintomi. Ciò ha permesso di misurare la percentuale di “totalmente asintomatici” (cioè di positivi al tampone che non hanno sintomi né al momento del tampone né successivamente), ovvero persone che prendono il SARS-CoV-2 in forma del tutto inapparente, e dunque sfuggono alle statistiche ufficiali dei positivi ma possono trasmetterlo finché non lo neutralizzano con i loro anticorpi.

Ebbene, lo studio ha mostrato che una quota notevole delle persone che si infetta – pari a circa il 42% (intervallo di confidenza del 95%: 31,5-54,6%) – è completamente asintomatica, ma rappresenta comunque una fonte di contagio. Inoltre, sempre nello studio di Lavezzo, Crisanti et al. [3] pubblicato su Nature, si dice che non è stata trovata una differenza statistica fra la carica virale degli infetti asintomatici e quella degli infetti sintomatici. Dunque, grazie allo studio di Vo’ Euganeo, già a marzo sapevamo che una quota compresa fra 1 persona su 2 e 1 persona su 3 è completamente asintomatica.

Fra l’altro, tale risultato è totalmente sovrapponibile con quello fornito dal lavoro – molto più importante – di Oran & Topol [4]: una meta-analisi di 16 lavori di ricerca relativi ad altrettanti “isolati” di popolazione (compresa la nave da crociera quarantenata Diamond Princess, per citare il caso a noi più noto insieme a quello di Vo’). Secondo tale meta-analisi, gli asintomatici costituiscono approssimativamente dal 40 al 45% degli infetti da SARS-CoV-2, e possono trasmettere il virus per un periodo relativamente lungo. In pratica, ciò equivale a dire che in circa una persona su due la presenza del virus è inapparente.

Dunque, ciò pare fornire per il COVID-19 una stima della cosiddetta “proporzione asintomatica”, che è definita come la proporzione di infezioni asintomatiche tra tutte le infezioni della malattia. Questa proporzione varia ampiamente tra le malattie infettive: dall’8% per il morbillo al 32% per le infezioni da norovirus, fino al 90-95% per la poliomielite. La proporzione asintomatica è una quantità utile per valutare il vero peso della malattia e interpretare meglio le stime del potenziale di trasmissione. Tuttavia, come ora vedremo, questa fornita in realtà è una sottostima del numero reale di asintomatici (che dunque porterebbe a una sovrastima del numero di morti in caso di circolazione libera del virus).

Quanti sarebbero stati i morti se la circolazione del virus fosse stata libera?

Il numero di casi positivi ufficiali in Italia, dall’inizio dell’epidemia a oggi (22/2/21), è di circa 2,54 milioni. Invece, il numero di contagiati effettivi – cioè comprensivi dei totali asintomatici – è più alto, e può essere stimato sotto l’ipotesi che la letalità effettiva media sia dell’1% (infatti, secondo la maggior parte degli studi recenti, essa è compresa fra lo 0,5% e l’1,5%). In tal caso, il numero di contagiati effettivi può essere stimato semplicemente moltiplicando per 100 il numero dei decessi (che dall’inizio dell’epidemia fino al 22/2/21 sono stati circa 83.000), ottenendo quindi (83.000 x 100 =) 8,3 milioni di persone, in realtà approssimabili a 9 milioni per tener conto, almeno in parte, dei morti non registrati).

Pertanto, il rapporto fra positivi reali (asintomatici + sintomatici, e che, come appena visto, ammontano a circa 9 milioni di persone) e positivi ufficiali (cioè solo sintomatici, che sono 2,54 milioni) è pari a (9 / 2,54 =) 3,6. Dunque, in Italia, il numero effettivo di contagiati risulta essere compreso fra 3 e 4 volte il numero di contagiati ufficiali. Ciò come si concilia con il solido dato del 42% di asintomatici riportato in letteratura? Una spiegazione assai verosimile, suggerita da Luca Ricolfi nel suo ottimo articolo I conti non tornano ([5], il link è riportato fra i riferimenti bibliografici), è che molti positivi del tutto privi di sintomi non vengono intercettati dai test per gli anticorpi IgG perché si è scoperto che in tali soggetti questi anticorpi durano pochissimo, con il risultato che gli asintomatici vengono largamente sottostimati.

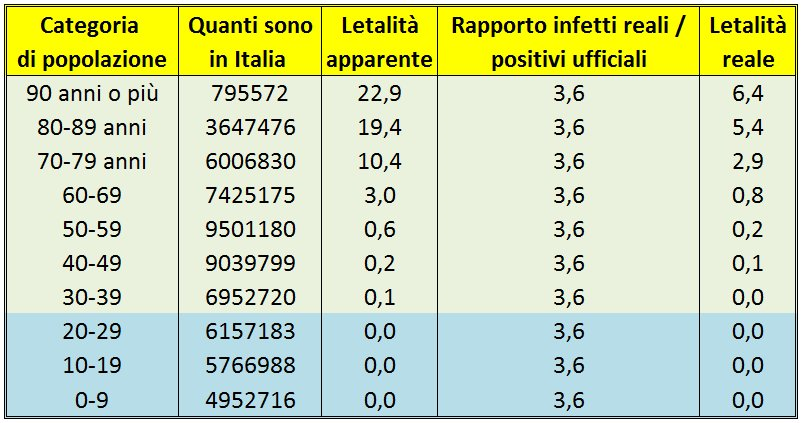

A questo punto, è facile stimare: (1) la letalità reale per le varie classi di età (v. l’ultima colonna della Tabella 2), correggendo con il suddetto fattore “3,6” i dati della letalità apparente forniti dall’Istituto Superiore di Sanità (colonna 3 della medesima Tabella); e (2), al fine di avere un benchmark di riferimento che sarà utile più avanti, il numero di vittime totali che si sarebbero avute nel nostro Paese se il virus fosse stato lasciato libero di circolare, che è dato dall’1% di 60.000.000, pari a 600.000 morti.

In realtà, il numero di decessi reale sarebbe stato certamente inferiore a causa del raggiungimento, a un certo punto, dell’immunità di gregge ottenuta per via “naturale” anziché con i vaccini, che è un po’ quanto era stato inopinatamente proposto, in un primo tempo, dal premier inglese Boris Johnson. Ma di quanto il numero di morti reale sarebbe stato inferiore rispetto a quello appena stimato?

Tabella 2. Letalità apparente dovuta al COVID-19 in Italia relativa al periodo che va dall’inizio della pandemia fino al 2 dicembre. La letalità reale è invece calcolata grazie a un fattore correttivo (rapporto infetti reali / positivi ufficiali) discusso nel testo, e verrà sfruttata nelle Tabelle 3 e 4, nell’ambito dei relativi scenari illustrati nel testo, per stimare il numero massimo di morti per COVID-19 che potremmo avere ancora in Italia se il virus fosse lasciato circolare liberamente senza interventi.

Fontanet & Cauchemez [6] hanno stimato che per la Francia la soglia di immunità di gregge per il SARS-CoV-2 dovrebbe richiedere circa il 67% di immunità della popolazione. Un valore simile è ragionevole anche per l’Italia. La soglia indicata fa riferimento alle varianti del coronavirus che imperversavano nei primi mesi dell’epidemia; quindi, non alle varianti “iperveloci” comparse di recente all’estero (inglese, sudafricana, brasiliana), che alzano la soglia dell’immunità di gregge di un buon 30%. In ogni caso, anche dopo il raggiungimento dell’immunità di gregge, il virus può ancora circolare, sia pure più limitatamente.

Pertanto, considererò il caso (teorico) senza immunità di gregge come limite massimo per il numero di morti, ed il caso con immunità di gregge come limite minimo. Il numero di morti reale è dunque collocato fra questi due estremi. In pratica, in caso di libera circolazione in Italia del SARS-CoV-2, con l’immunità di gregge posta al 67% (varianti normali) i morti sarebbero stati circa il 67% di 600.000, ovvero 402.000; mentre, con le varianti iperveloci (e senza vaccini), sarebbero circa 523.000. In conclusione, i morti con la libera circolazione del SARS-CoV-2 sarebbero compresi fra 400.000 (min) e 600.000 (max). Un valore unico ragionevole, per non usare una “forbice” di valori, potrebbe essere di ≈450.000 morti.

La campagna di vaccinazione degli anziani: le due principali incognite

Sapendo dunque che il numero di morti a cui saremmo andati incontro in caso di totale assenza di misure di mitigazione dell’epidemia è – adottando un valore ragionevole di poco superiore all’immunità di gregge – di circa 450.000 persone, vediamo ora finalmente quale sarà l’impatto verosimile della vaccinazione degli anziani (qui intesi sempre come over 70) in vari possibili scenari. In questo senso, le due incognite principali sono rappresentate: (1) dalla percentuale di costoro che si vaccinerà e (2) dall’efficacia dei vaccini.

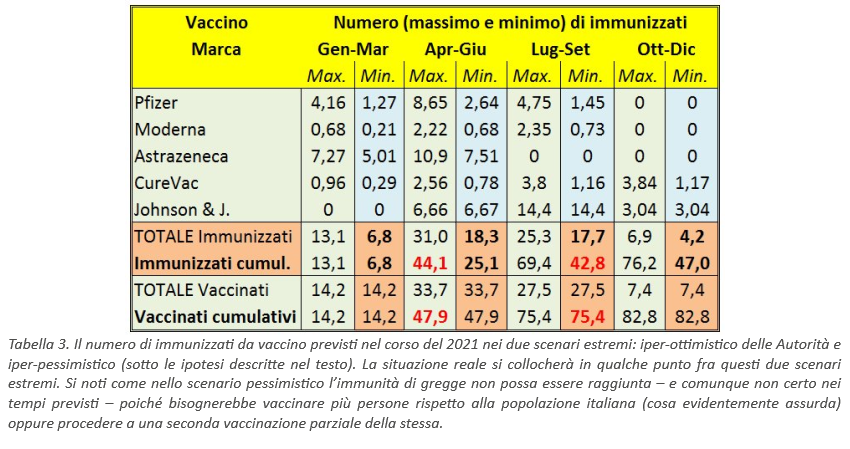

Per quanto riguarda quest’ultima, nel mio articolo I dubbi sull’efficacia dei vaccini anti-Covid e le conseguenze per la campagna vaccinale in Italia, pubblicato alcuni giorni fa nel presente sito (vedi link [7]), ho mostrato come si possano ipotizzare uno scenario iper-ottimistico (efficacia dei vaccini pari a quella dichiarata dai produttori) e uno iper-pessimistico (dovuto a dati dubbi ed a “pasticci” nella fase di sperimentazione). Lo scenario realistico si collocherà in qualche punto fra questi due estremi: tradotto in cifre, l’efficacia media dei vaccini sarà compresa fra il 95% (max) e il 62% (min).

Anche nel caso della percentuale degli anziani che si vaccineranno, è possibile immaginare uno scenario estremo ottimistico (si vaccina il 99% di loro) e uno pessimistico (si vaccina l’80%). In realtà quest’ultimo non è uno scenario estremo, poiché in un sondaggio d’opinione [8] condotto dal 25 novembre al 7 dicembre il 27% degli over 50 intervistati ha mostrato, a vario titolo, una certa resistenza a sottoporsi alla vaccinazione. Tuttavia è assai verosimile che, fra gli over 70, la percentuale della popolazione che intende vaccinarsi (e che quindi si vaccinerà, emulando i coetanei nel frattempo già vaccinati) sia un po’ più alta.

Dunque, nelle Tabelle 3 e 4 – che analizzerò in dettaglio nella prossima sezione – ho stimato l’impatto della vaccinazione degli anziani considerando, ancora una volta, due scenari estremi: uno assai ottimistico, in cui sia la percentuale di chi si vaccinerà sia l’efficacia media dei vaccini hanno i valori più ottimistici illustrati in precedenza; e uno scenario assai pessimistico, nel quale sia la percentuale di chi si vaccinerà sia l’efficacia media dei vaccini hanno i valori più pessimistici illustrati in precedenza. Al solito, lo scenario reale si collocherà in qualche punto fra questi due scenari estremi, ma l’analisi dei casi estremi come vedremo è utilissima per cogliere sottigliezze che altrimenti sfuggono.

Impatto della vaccinazione degli over 70: lo scenario iper-ottimistico

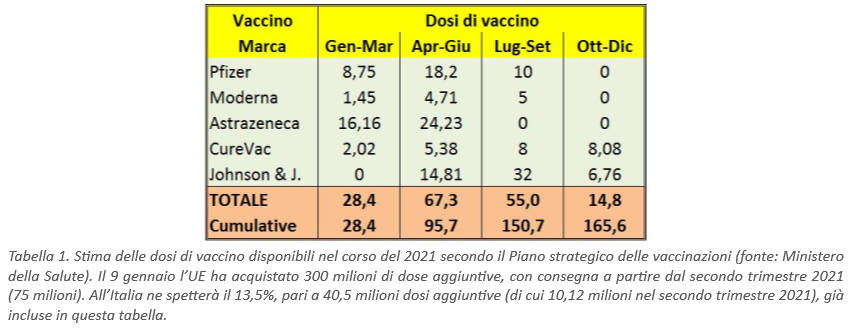

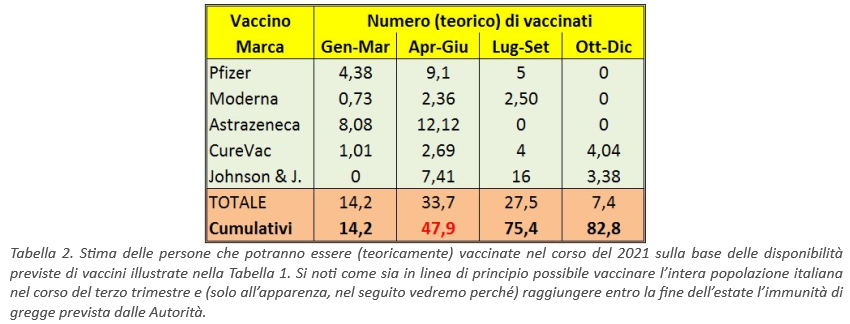

Il 27 dicembre scorso è iniziata simbolicamente la campagna vaccinale europea e dunque anche quella dell’Italia. Secondo il “Piano strategico sulle vaccinazioni”, approvato dal Parlamento lo scorso 2 dicembre, dopo i medici, gli infermieri e gli ospiti delle RSA, saranno vaccinati gli over 80 (circa 4,4 milioni di persone), poi entro l’estate i restanti over 60 (circa 13,4 milioni di persone), coloro che hanno almeno due patologie croniche, immunodeficienza o fragilità, e così via. Per il momento saranno inoltre esclusi dalle vaccinazioni già avviate gli under 16 (Pfizer) e under 18 (Moderna), per i quali non ci sono state le dovute sperimentazioni da parte dei produttori e, di conseguenza, le relative autorizzazioni.

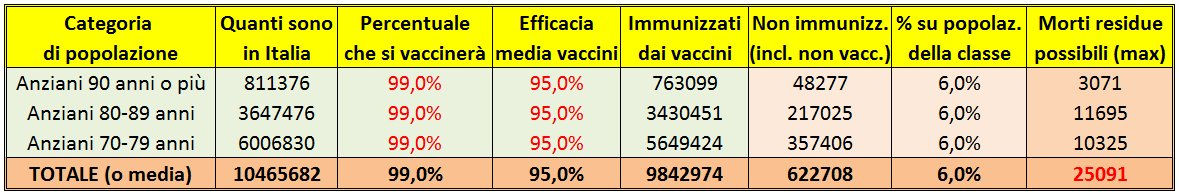

Bene, ora guardiamo la Tabella 3, che si riferisce allo scenario iper-ottimistico a cui ho accennato prima. Come si vede, in tal caso il numero di over 70 non immunizzati (che è dato dalla somma del numero di vaccinati in cui il vaccino non si è rivelato efficace e del numero di non vaccinati) è di circa 620.000 persone, che rappresentano circa il 6% della popolazione totale di over 70. Ora, utilizzando la letalità reale per le varie fasce di età calcolata nella Tabella 2, possiamo facilmente stimare quanti di questi 620.000 anziani (al più) morirebbero se il virus fosse fatto circolare liberamente: avremmo fino a 25.100 morti.

Tabella 3. Stima del numero di italiani over 70 non immunizzati dalla campagna vaccinale nello scenario iper-ottimistico (per quanto riguarda la percentuale di persone che si vaccineranno e l’efficacia media dei vaccini impiegati). Il valore così trovato è poi impiegato per stimare il numero massimo di morti residue possibili fra gli over 70 se il virus circolasse liberamente (numero in rosso in basso a destra).

Si tratta di una cifra abbastanza corretta. Infatti, la percentuale di popolazione di questa fascia di età immunizzatasi già per via naturale – e che quindi andrebbe sottratta dai 620.000 anziani non immunizzati – dovrebbe ammontare oggi (al più) al 15% tale cifra. Difatti, secondo l’indagine di sieroprevalenza del SARS-CoV-2 svolta a partire dal 25 maggio dal Ministero della Salute e dall’Istat, testando per gli anticorpi IgG 150.000 persone residenti in 2.000 Comuni italiani, è risultato che il 2,5% di italiani sono entrati in contatto con il virus (nella prima ondata). Se si considera che la seconda ondata è stata all’incirca 4 volte più impattante rispetto alla prima per numero di positivi (come si può vedere “a colpo” dal grafico del “termometro dell’epidemia” della Fondazione Hume), si trova un valore totale intorno al 10%. Un tale valore si ricava, volendo, anche per altra via: moltiplicando i positivi totali in Italia dall’inizio dell’epidemia al 24/1/21 (2,45 milioni) e moltiplicandoli per il “solito” fattore ≈3,6 (per tener conto degli asintomatici): così otteniamo ≈9 milioni di contagiati reali, che è poco meno del 15% della popolazione italiana.

I circa 25.100 morti dello scenario iper-ottimistico vanno sommati (e confrontati) agli oltre 82.600 morti che si sono avuti dall’inizio dell’epidemia a oggi (24/1/21), per cui avremmo alla fine poco circa 108.000 morti, di cui il 23% nella “coda lunga” che dovremo gestire nei prossimi mesi. Il numero di positivi ufficiali che tipicamente finiscono in terapia intensiva è dell’ordine del 10%, quindi dei circa 620.000 anziani non immunizzati al più circa 62.000 potrebbero finire in terapia intensiva. Pertanto, si tratta di un numero all’incirca 10 volte superiore al numero di posti in terapia intensiva disponibili in Italia.

Nonostante ciò, difficilmente i 620.000 si ammalerebbero tutti insieme. Di conseguenza, con il semplice uso delle mascherine nei luoghi chiusi (ad es. supermercati) e semi-chiusi (ad es. mezzi di trasporto), e implementando in maniera più “spinta” altre misure (protocolli di prevenzione e cura domiciliare che tengano conto delle scoperte più recenti, tracciamento tramite tecnologia GPS, potenziamento numerico delle USCA, etc.), la “coda” dell’epidemia in Italia sarebbe probabilmente gestibile senza restrizioni, se il fine è quello – finora perseguito – semplicemente di non far collassare il sistema sanitario e non, invece, quello di massimizzare il numero di vite umane salvate (cosa che si sarebbe potuta ottenere con opportune decisioni, suggerite da Luca Ricolfi già a marzo 2020 e illustrate nel suo libro La notte delle ninfee).

Impatto della vaccinazione degli over 70: lo scenario iper-pessimistico

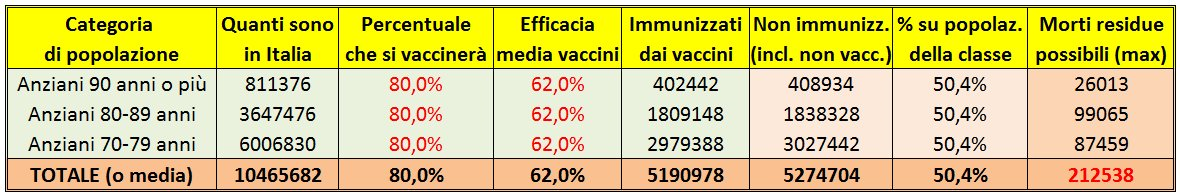

E ora veniamo allo scenario iper-pessimistico, che è illustrato quantitativamente dalla Tabella 4. Come si vede, in tal caso il numero di over 70 non immunizzati ammonta a circa 5,2 milioni di persone, che rappresentano circa il 50% della popolazione totale di over 70. Si tratta, quindi, di una percentuale enorme. E di nuovo, utilizzando la letalità reale per le varie fasce di età calcolata nella Tabella 2, possiamo facilmente stimare quanti di questi 620.000 anziani (al più) morirebbero se il virus fosse fatto circolare liberamente: avremmo fino a 212.000 morti, un numero quasi 10 volte più grande rispetto al caso iper-ottimistico!

Tabella 4. Stima del numero di italiani over 70 non immunizzati dalla campagna vaccinale nello scenario iper-pessimistico. Si tratta di un numero quasi 10 volte più grande rispetto allo scenario iper-ottimistico, che verosimilmente costringerebbe (previa una lunga e costosa verifica del titolo anticorpale) a una seconda vaccinazione degli over 70 non immunizzati e all’introduzione tardiva dell’obbligo vaccinale.

E non è finita qui. Infatti, 212.000 morti sarebbero un numero ben 2,5 volte maggiore del numero di morti che si sono avuti in Italia dall’inizio dell’epidemia fino al 22 gennaio. Dunque, in questo scenario, quanto abbiamo affrontato finora sarebbe, in un certo senso, solo la “punta dell’iceberg”, mentre nei prossimi mesi ci troveremmo di fronte ancora la parte immersa dell’iceberg, di gran lunga più grande ed insidiosa. In altre parole, nello scenario iper-pessimistico, con la campagna di vaccinazione degli anziani oggi prevista non avremmo risolto granché (salvo aggiustamenti tardivi che però potrebbero farci perdere dei mesi), come si vede in modo plateale notando che i 212.000 morti suddetti sono circa la metà dei 450.000 morti che avremmo avuto in Italia – come discusso prima – se si fosse lasciato circolare liberamente il virus.

Il disastro caratteristico di questo scenario, come è evidente, è dovuto al fatto che non tutti gli anziani si vaccinano (ma solo l’80%) e l’efficacia dei vaccini è più bassa di quella promessa dai produttori (cioè si rivela in media del 62%). Pertanto, è palese che, per evitare un tale disastro occorrerebbe rendere obbligatoria la vaccinazione fra la popolazione over 70, così da minimizzare il contributo del primo parametro, che possiamo in questo modo controllare, sebbene ciò sia qualcosa: (1) impossibile da attuare poiché non si possono imporre vaccinazioni con vaccini autorizzati in emergenza con procedura “fast track” e (2) comunque poco raccomandabile per gli eventuali effetti collaterali a medio e lungo termine dei vaccini, ad oggi impossibili da escludere. Mentre, per gestire il problema dell’efficacia dei vaccini, la strategia da seguire è assai più complessa, e l’ho già accennata – nelle sue linee essenziali – nel mio precedente articolo [7].

In pratica occorre, da una parte, monitorare in tempo “quasi reale” (e l’ISS dovrebbe essere in grado di farlo) l’impatto delle vaccinazioni nei Paesi in cui queste sono più avanti, per stimarne in modo indipendente l’efficacia e confrontarla con quella attesa sulla base dei dati forniti dai produttori dei vaccini; e, dall’altra, gestire in maniera “attiva” la vaccinazione degli over 70, in modo tale da far sì che sia somministrato loro o il vaccino più efficace (dei 5 vaccini previsti arrivare secondo il Piano vaccinale nei primi 6 mesi di quest’anno) o almeno uno dei due più efficaci (cosa a priori niente affatto scontata). Ciò richiede anche un monitoraggio real-time dell’efficacia della campagna vaccinale già iniziata.

Conclusione: i rischi sottovalutati della nuova fase appena iniziata

La sensazione è che, con l’arrivo dei vaccini, si sia creata l’idea – sia a livello del Governo che di Autorità di Sanità Pubblica – che il peggio sia passato o che stia per passare. In realtà, i numeri illustrati in questo articolo dovrebbero aver dimostrato che non è così, bensì è proprio il contrario: il difficile inizia ora. Se infatti si gestirà questa fase in maniera passiva o inadeguata, gli imprevisti e le conseguenze in termini di morti e di impatto sull’economia potrebbero superare di gran lunga le attese dei politici che ci governano, che sono largamente ottimistiche, e quelle di chi gestisce l’epidemia a livello tecnico-scientifico.

La cosa non sarebbe certo nuova nella Storia. Quando ad esempio in Inghilterra, qualche decennio or sono, furono introdotte le cinture di sicurezza, tutti si aspettavano una riduzione dei morti negli incidenti stradali. E invece quello che accadde, sorprendentemente, fu proprio il contrario, e cioè che i morti aumentarono sensibilmente. Infatti, le persone, sentendosi più sicure proprio grazie alle cinture di sicurezza, viaggiavano più velocemente e prestando meno attenzione alla sicurezza, con il risultato di andare più facilmente incontro a incidenti mortali, che è esattamente ciò che invece si voleva evitare.

Ebbene, il rischio principale della nuova fase della pandemia, ovvero quella vaccinale, è a mio avviso il medesimo: e cioè che si punti tutto il jackpot (la sopravvivenza di tantissime persone e dell’economia) sul “Piano A”, il piano vaccinale, senza aver nel frattempo preparato – e portato avanti implementandolo – un “piano B” (quest’ultimo, per ampiezza e complessità dell’argomento, richiederebbe una trattazione a parte). Il Piano B, fra l’altro, non avrebbe solo la funzione di “paracadute” se qualcosa andasse storto (ad es. se emergesse una variante resistente ai vaccini attuali), ma anche quella di accelerare l’uscita dalla fase di emergenza che tanto sta impattando a livello economico sul Paese.

Le incognite della fase vaccinale, d’altra parte, sono numerose: dalla disponibilità effettiva di dosi di vaccino (si parla già di una riduzione di ben il 60% delle dosi fornite nei primi 3 mesi rispetto a quelle attese secondo il Piano strategico vaccinale) all’efficacia reale dei vaccini: infatti, oltre alle incertezze sui dati di efficacia forniti dai produttori, pesano i dubbi legati agli effetti di seconde dosi non somministrate nei tempi previsti (con effetti oggi imprevedibili sulla percentuale di efficacia), oppure di quelle gestite non seguendo le procedure corrette, le quali per il vaccino verosimilmente destinato dalla sorte agli anziani over 80 italiani – e cioè il vaccino Pfizer-Biontech – sono particolarmente delicate e complesse.

Abbiamo visto numericamente cosa succede se, sulla roulette, non escono i due “numeri” su cui il Governo ha puntato, ovvero un’adesione pressoché totale alla vaccinazione da parte degli over 70 e un’efficacia media dei vaccini superiore al 90%: rischieremmo di continuare in questa fase di agonia davvero molto a lungo. L’unico modo per evitare gli scenari peggiori – o comunque per far sì che sulla roulette escano i “numeri giusti” – è, da una parte, quello di implementare sin d’ora un “Piano B” e, dall’altra, quello di “truccare” la roulette: in pratica, dato che non si può (e, a mio parere, come risulterà probabilmente più chiaro da future analisi in preparazione, non si deve!) rendere obbligatoria la vaccinazione, gestendo almeno in maniera “attiva” la campagna vaccinale, al fine di ottimizzarne l’efficacia fra gli over 70.

Desidero ringraziare il prof. Luca Ricolfi per l’attenta lettura critica del manoscritto e per le utili discussioni su alcuni punti cruciali, cosa che mi ha permesso di migliorarlo fino alla sua forma attuale. Va da sé che la responsabilità di eventuali errori o inesattezze residue è solo ed esclusivamente dell’Autore.

Riferimenti bibliografici

[5] Ricolfi L., “I conti non tornano”, Fondazione David Hume, 3 ottobre 2020.