In attesa di nuovi leader. Intervista a Luca Ricolfi

L’idea dell’accoglienza, evocata dal Papa, è un’idea molto cristiana ma non è di sinistra. Il giorno dopo sentire risuonare queste parole da un sociologo di sinistra come lei può impressionare. Può spiegare meglio che cosa intende?

Il papa e l’ONU possono permettersi il lusso di rivolgersi all’umanità intera, come se vivessimo sotto un unico super-regime mondiale, più o meno orwelliano. Invece i governanti, finché ci sono gli Stati nazionali, hanno il dovere di difendere i propri cittadini, da cui sono stati eletti. Se poi sono di sinistra hanno anche il dovere di occuparsi degli ultimi, ovvero operai, disoccupati, precari, esclusi, svantaggiati, eccetera. Se non lo fanno, e tendono a sostituirsi al Papa e all’ONU in nome del dovere dell’accoglienza di cittadini provenienti da altri Stati, vengono puniti dai loro elettori. Il governo gialloverde non è una meteora piombata sulla politica italiana dal cielo, ma la logica conseguenza della rinuncia dell’establishment progressista ad occuparsi degli ultimi.

Ministri fuori dai ministeri, politici fuori dalle Camere e presentissimi sui social network e in tv. È una degenerazione senza via di uscita o un mutamento dell’idea di rappresentanza?

Come mutamento dell’idea di rappresentanza mi pare poco riuscito, almeno nel caso dei Cinque Stelle: il 98% dei votanti per i Cinque Stelle non è iscritto alla piattaforma Rousseau.

E chi ci governa davvero dal momento che chi dovrebbe farlo è impegnato a comunicare ciò che non ha più il tempo di fare?

In realtà il tempo per il “fare” lo trovano. Solo che è un fare demoralizzante: nomine, spartizioni, lottizzazioni, regole cucite su misura di lobby varie (taxisti, per esempio) e di segmenti elettorali più o meno di nicchia. Tutto per acchiappare consenso, non certo per affrontare i problemi del paese…

È trascorso un anno dal 4 marzo 2018, il voto che anche a suo dire ha modificato e anzi ‘sconquassato’ le modalità della lotta politica. Sì è solo imbarbarita o è una mutazione genetica più profonda? E si può tornare indietro?

La mutazione riguarda la società italiana, prima ancora della politica. Quindi suppongo che non si possa tornare indietro. A meno che per ‘tornare indietro’ si intenda un ritorno della sinistra al governo, evento invece perfettamente possibile.

La ricchezza del Paese in quest’anno è sensibilmente diminuita. Gli ultimi dati parlano però di un bilancio degli operatori finanziari tornato positivo. Vuol dire che si allarga la forbice tra chi perde e chi guadagna? O si può intravedere qualche segnale di ottimismo?

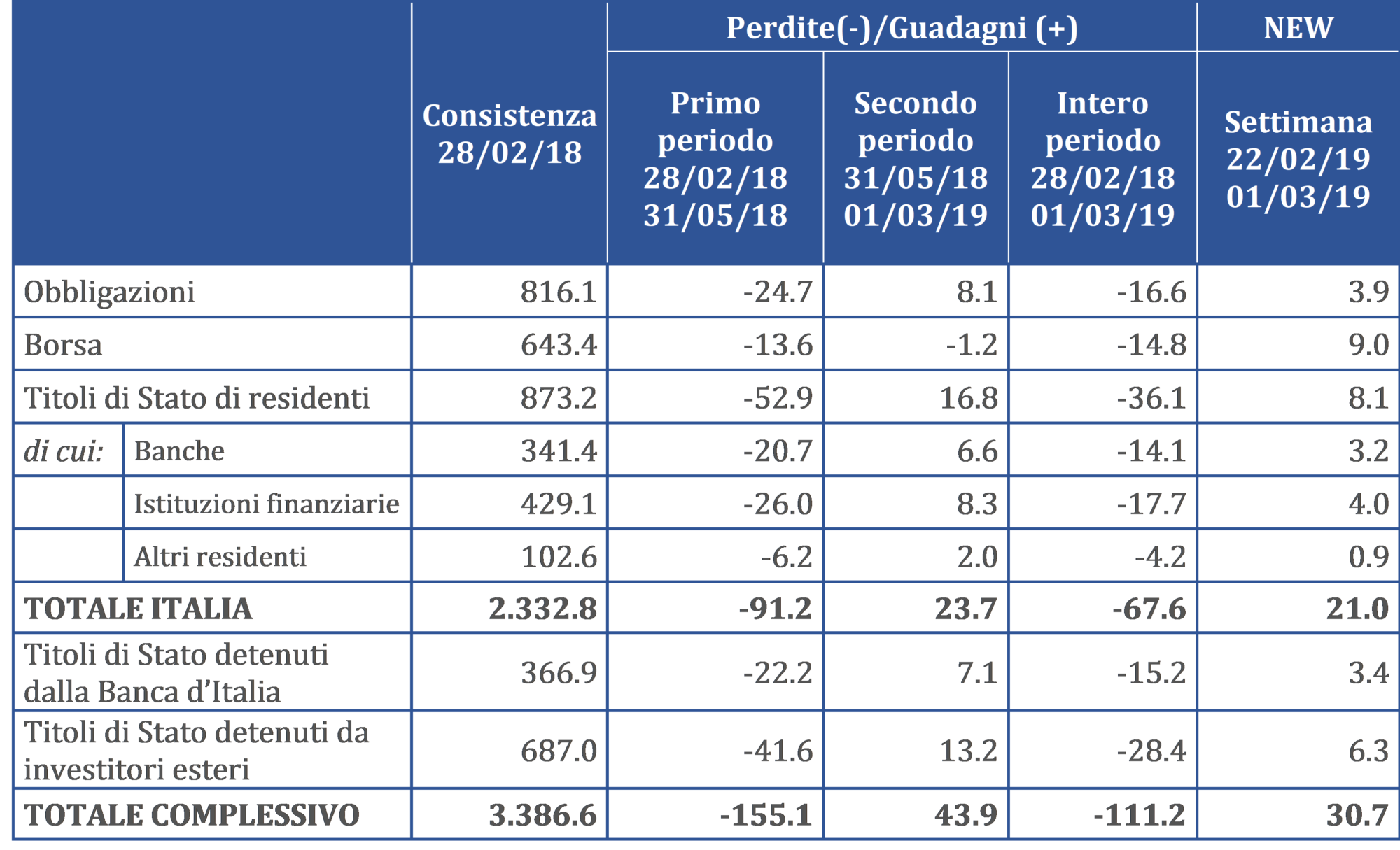

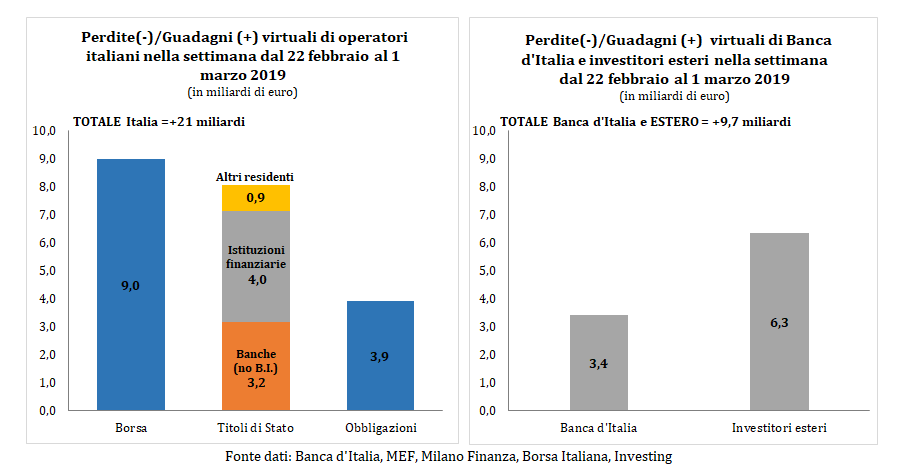

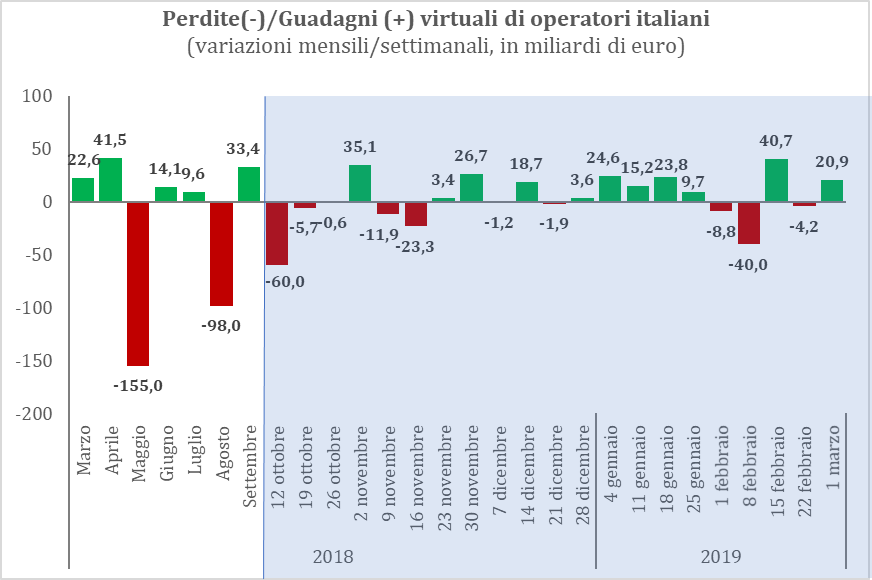

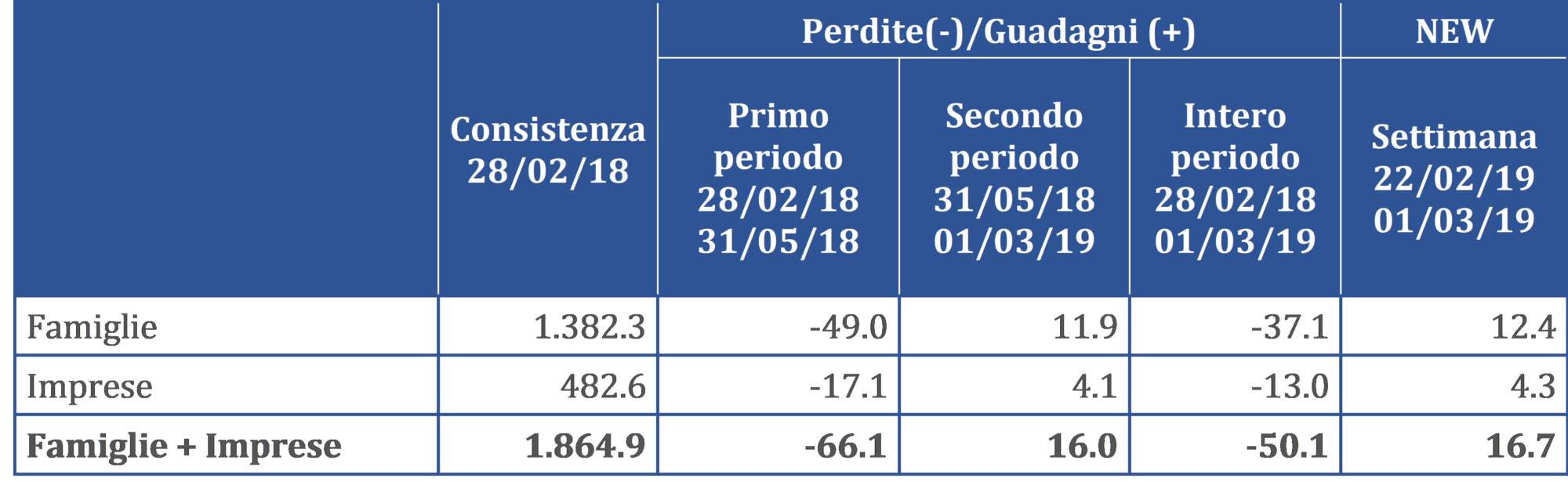

Contrariamente a quanto dicono le opposizioni, non è vero che – sul piano economico – tutto va male da quando c’è il governo Conte: va male quasi tutto, non tutto. Fra le cose che non vanno male c’è l’occupazione (che è stabile da qualche trimestre) e la ricchezza finanziaria, che è minore di com’era il 4 marzo dell’anno scorso, ma maggiore (per un ammontare di 21 miliardi) di com’era a fine maggio, quando si è insediato il governo giallo-verde.

La cosa interessante è che il colpo più micidiale alla ricchezza finanziaria del sistema-Italia non l’ha dato la polemica sull’Europa (quelle perdite virtuali sono già state riassorbite) ma il trimestre di incertezza nella formazione del governo, culminato con l’azzardo Cottarelli (per i dettagli: fondazionehume.it).

L’assistenzialismo del reddito di cittadinanza, è una delle sue tesi più note, sta creando cittadini assistiti più ricchi dei lavoratori cosiddetti atipici o forse sarebbe meglio dire sottopagati. Teme che questa contraddizione deflagri in uno scontro sociale?

Più che temerlo, me lo auguro, naturalmente a condizione che il conflitto resti pacifico. Chi come me è contro i privilegi e le diseguaglianze ingiustificate non può veder bene l’emergere di una frattura sociale, quella che separerà chi guadagna sudando e chi nullafacendo.

La Lega sembra aver capitalizzato la fiducia degli italiani nonostante sulla sicurezza non sembrano essere stati fatti passi avanti. Al contrario, i casi di cronaca nera sono sempre più paurosi. E non si intravedono nuove politiche sull’immigrazione. Come se lo spiega?

La gente non era arrabbiata perché criminalità e immigrazione dilagano, ma perché il precedente governo negava l’esistenza del problema. E’ possibile che prima o poi anche a Salvini venga chiesto il conto, ma si dimentica troppo spesso una cosa: per mettere in crisi Salvini bisognerebbe strillare che la criminalità e gli ingressi irregolari sono in aumento, e questa è precisamente la cosa che i media progressisti sono propensi a non fare, sia quando l’allarme è giustificato sia quando non lo è. Fossi Salvini dormirei ancora per un po’ fra due guanciali (però non metterei l’immagine su internet).

Rispetto al Contratto, che pure è stato già un grave vulnus nel modo di vedere la rappresentanza nella nostra Repubblica, che cosa può dire che è stato attuato e che cosa no? Vede promesse mantenute?

Sì, ne vedo, anche se in modo alquanto parziale: reddito di cittadinanza al 30%, Fornero e quota 100 al 25%, flat tax al 2%.

Come si esce da quello che lei ha definito il trash della politica? In questa mediatizzazione che scavalca i contenuti pensa che l’elezione di Zingaretti sia una delle conseguenze dell’effetto Montalbano?

No, penso sia una conseguenza della disciplina del popolo di sinistra.

Una domanda da profeta più che da studioso: si attende la nascita di nuovi leader?

Sì, mi attendo che qualcuno ci provi.

In quale area esiste il vuoto da cui può nascere un Macron o un De Gasperi?

L’area in cui può nascere qualcosa di nuovo è una sola: è l’area degli smarriti.

E cioè?

Gente semplice, che non frequenta i salotti, ma viene disprezzata perché non urla e conserva un po’ di educazione.