Riformisti e radicali/ Lezione tedesca per le sinistre di casa nostra

Pensavo che, alla fine, il tentativo di Piero Fassino di unire il centro-sinistra sarebbe andato in porto. E invece no, è stato un disastro su tutta la linea. Prima l’annuncio che Pietro Grasso avrebbe guidato una lista di sinistra “purosangue”, denominata Liberi e uguali, con dentro Mdp (Bersani-D’Alema-Speranza), Sinistra Italiana (Fratoianni), Possibile (Civati). Poi la notizia della rinuncia di Pisapia, che avrebbe dovuto guidare una lista di sinistra “meticcia”, su cui far confluire un segmento elettorale molto importante: quello di quanti non amano Renzi ma non vogliono disperdere il voto.

Questo doppio fallimento consegna al Pd e al suo leader un problema molto serio: come evitare che, con un Pd sempre più indistinguibile dalla figura di Renzi, l’elettorato di sinistra-sinistra si diriga verso i due unici sbocchi possibili, ovvero Liberi e uguali, il neo-nato partito di Pietro Grasso, e il Movimento Cinque Stelle, che non pochi elettori percepiscono come una formazione di sinistra anomala, ma pur sempre di sinistra. Una percezione, bisogna dire, che le ultime esternazioni di Di Maio rendono tutto sommato plausibile: tassare i ricchi, reintrodurre l’articolo 18, sussidiare i poveri, sono tutte misure che piacciono a una parte non trascurabile dell’elettorato progressista. Non ci fosse quella fastidiosa (e politicamente scorrettissima) critica delle politiche di accoglienza, non ci fosse quell’attenzione ai piccoli imprenditori e al lavoro autonomo, non ci fosse quella un po’ aberrante forma di democrazia del web, il partitone di sinistra-sinistra, sognato da milioni di nostalgici del tempo che fu, ci sarebbe già, perché ci ha pensato Grillo a fondarlo, giusto dieci anni fa.

Ma che cosa sposta, la nascita di Liberi e uguali, avvenuta quasi in simultanea con l’estinzione di Campo progressista, il movimento di Giuliano Pisapia?

La mia impressione è che l’effetto in termini di seggi complessivi per il centro-sinistra potrebbe essere modesto. L’esistenza di una lista di sinistra purosangue, che corre separata dal Pd, tende infatti a produrre due conseguenze di segno opposto: fa perdere seggi nella parte maggioritaria, ma ne fa guadagnare in quella proporzionale. Le simulazioni suggeriscono che diversi candidati Pd potrebbero non farcela a causa della concorrenza fratricida di Liberi e uguali, ma alcuni sondaggi suggeriscono anche che una parte dell’elettorato di sinistra potrebbe scegliere Liberi e uguali anziché il Movimento Cinque Stelle. Quale possa essere il saldo fra questi due movimenti nessuno lo sa, ma il paradosso è che un successo elettorale a due cifre della lista di Grasso dissanguerebbe non solo il Pd ma anche, o forse ancora più, il Movimento Cinque Stelle. Un meccanismo che è già visibile nei sondaggi delle ultime settimane, la maggior parte dei quali vedono i Cinque Stelle in costante discesa.

Ben più importante dell’impatto in termini di seggi, invece, potrebbe rivelarsi l’impatto della nuova lista sugli equilibri parlamentari complessivi, ossia, in definitiva, sul funzionamento del nostro sistema politico. Un successo a due cifre (intorno al 10%) di una lista di sinistra-sinistra, accompagnato da una prestazione mediocre del Pd (fra il 25 e il 30%), renderebbe improvvisamente lo stato della nostra sinistra alquanto simile a quello della sinistra in Germania negli ultimi 12 anni. Lì le forze riformiste, ovvero la somma di socialdemocratici (Spd) e Verdi, devono accontentarsi del 30% circa dei consensi, perché il 10% è congelato in una lista di estrema sinistra (la Linke), nata dalla fusione fra gli ex comunisti dell’Est e gli scissionisti duri e puri della Spd, guidati da Oskar Lafontaine.

E’ forse istruttivo ricordare come quella lista nacque. Oskar Lafontaine negli anni ’90 era stato il presidente della Spd, e aveva contribuito a portare al governo Gerhard Schröder, l’ultimo cancelliere socialdemocratico della storia tedesca prima del lungo regno di Angela Merkel. Ma quel cancelliere, nei primi anni 2000, avrebbe impresso alla politica tedesca una spinta riformista tanto decisiva per la salvezza dell’economia tedesca (allora la Germania era considerata “il malato d’Europa”), quanto indigeribile per la sinistra Spd, ostile alle riforme del mercato del lavoro (le famose riforme Hartz), attuate dal secondo governo Schröder fra il 2003 e il 2005. E’ contro questa svolta riformista radicale (e, aggiungo io, assai coraggiosa) che nasce, in Germania, una sinistra fondamentalista e anti-governativa, che riunisce gli ex comunisti dell’Est e gli scissionisti socialdemocratici.

Da allora la Germania è salva (è l’unico paese dell’euro che ha retto bene alla lunga crisi di questi anni), ma i benefici della svolta riformista sono stati in massima parte incassati dall’opposizione, ossia dal partito popolare (Cdu/Csu) di Angela Merkel, che regna incontrastata da 12 anni, ora con l’appoggio dei socialdemocratici (1° e 3° governo Merkel), ora con quello dei liberali (2° governo Merkel). Ai socialdemocratici, da allora, non è mai più stato possibile guidare un governo, e anche ora, dopo le elezioni del 2017 in cui hanno toccato il fondo (20.5% dei voti), il massimo in cui possono sperare è di partecipare al 4° governo della signora Merkel.

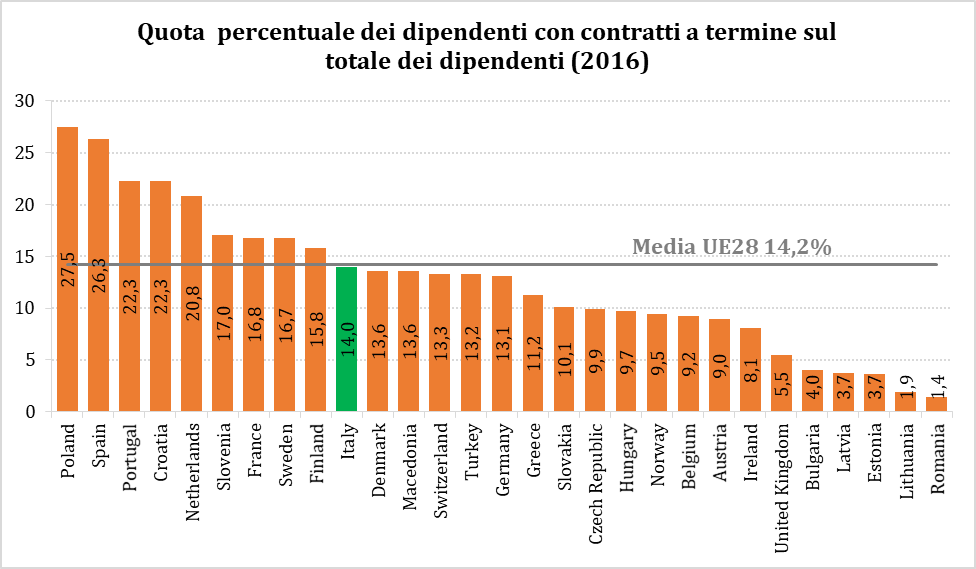

Non c’è bisogno di sottolineare le analogie con la situazione italiana, dove la nascita di una lista di sinistra-sinistra si deve in gran parte al rifiuto delle riforme del mercato del lavoro, peraltro assai più blande di quelle tedesche, attuate da governi di sinistra riformista, e specialmente dal governo Renzi con il Jobs Act; e dove è perfettamente possibile che la presenza stabile di una lista di sinistra purosangue, che sequestra il 10% dell’elettorato, sbarri per lungo tempo alla sinistra riformista l’accesso al governo.

Quel che è più interessante, semmai, sono le differenze con la situazione tedesca. La prima differenza è che, in Germania, le forze genuinamente populiste, rappresentate soprattutto da Alternative für Deutschland di Alice Weidel, raccolgono meno del 15% dell’elettorato, mentre in Italia, in base agli ultimi sondaggi, i tre partiti populisti (Cinque Stelle, Lega, Fratelli d’Italia) sfiorano il 50%.

La seconda differenza è che, in Germania, il baricentro delle forze riformiste è decisamente spostato a destra, dove i popolari della Merkel e i liberali attraggono il 45% dei consensi, contro il 30% circa di socialdemocratici e verdi, mentre in Italia il baricentro delle forze riformiste è a sinistra, dove il Pd attira il 25-30% dei consensi, e Forza Italia poco più del 15%. Questo significa che un ipotetico governo di Grosse-Koalition (ma, dati i numeri, sarebbe meglio cominciare a chiamarlo di Kleine Koalition, di piccola coalizione) in Italia sarebbe un governo di sinistra allargato alla destra, mentre in Germania – se riusciranno a vararlo – sarà un governo di destra allargato alla sinistra.

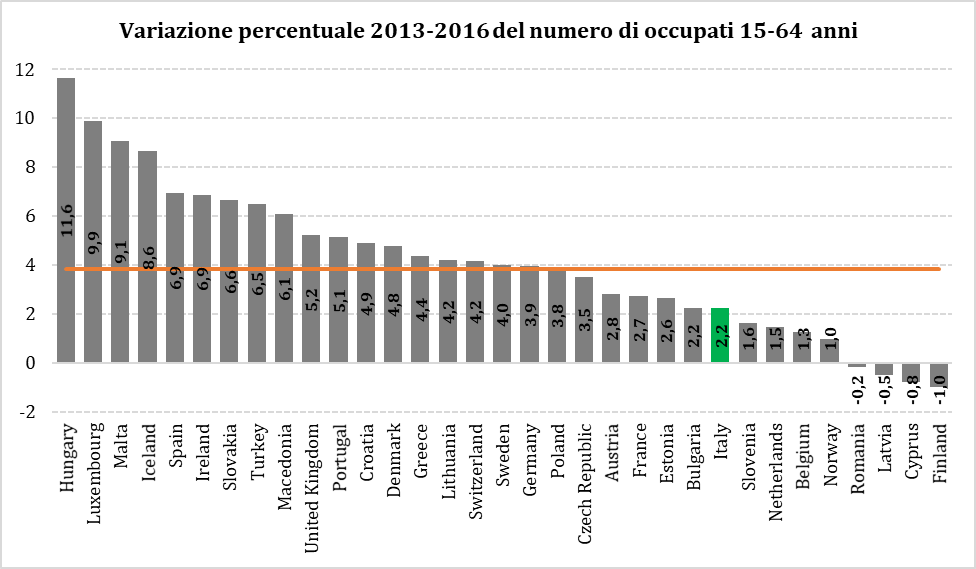

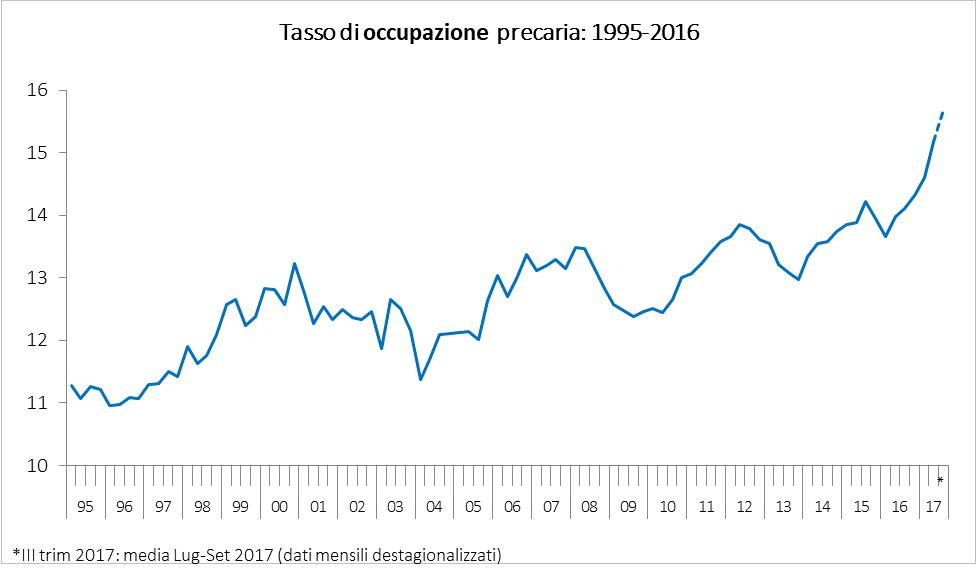

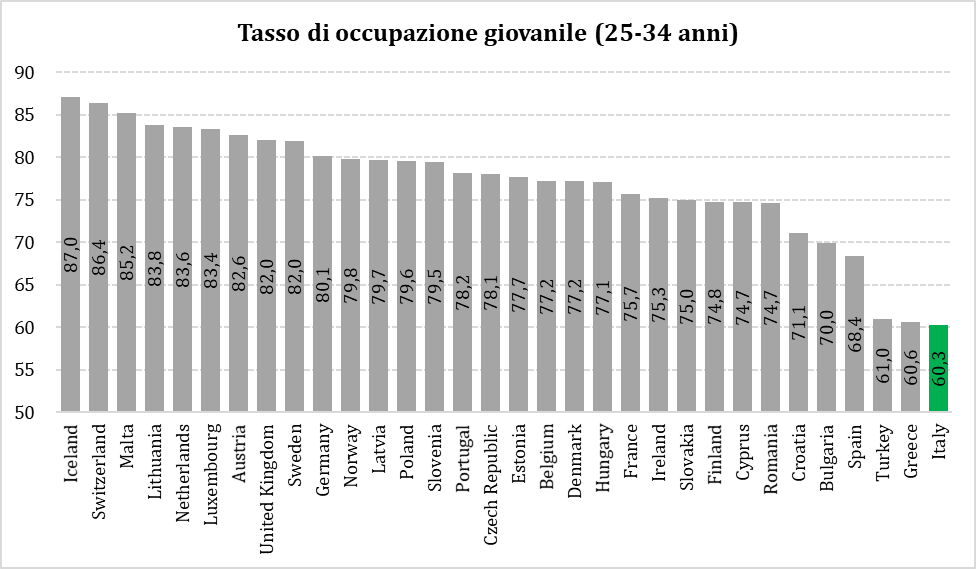

La differenza più importante, tuttavia, a me pare ancora un’altra: quando la Merkel ebbe ad insediarsi al potere (2005), il duro lavoro delle riforme più impopolari era già stato in gran parte compiuto dal suo predecessore socialdemocratico, il cancelliere Schröder. In Italia, invece, chiunque governi dopo Renzi erediterà un paese in cui qualcosa (non senza errori e concessioni alla ricerca del consenso) si è cominciato a fare, ma il più deve essere ancora fatto. Il debito pubblico è ancora lì; le tasse sono scese, ma di pochi decimali; il Pil è ripartito, ma ancora troppo lentamente; burocrazia e giustizia civile continuano ad essere un freno alla crescita. Insomma, in Italia il cantiere delle riforme è appena stato aperto, e ci vorranno parecchi anni per raccogliere i frutti del lavoro che si è iniziato a fare.

Quindi, in fondo, la questione è assai semplice. Salvo sorprese, la nascita di una Linke italiana renderà più difficile sia la formazione di un governo Cinque Stelle, sia la formazione di un governo di sinistra, guidato dal Pd. Questo significa che, se escludiamo l’ipotesi di un “governo di unità popolare”, guidato dalla troika Di Maio-Renzi-Grasso, le alternative realistiche in campo restano solo due: una vittoria del centro-destra, o la formazione di un governo di Kleine Koalition Pd-Forza Italia.

Ma in entrambi i casi la mission sarebbe la stessa: portare a termine un lavoro che, con le riforme di questi anni, è soltanto iniziato.